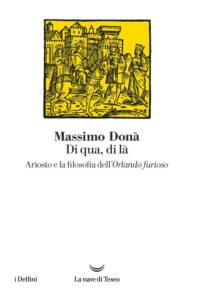

Massimo Donà, filosofo veneziano, prosegue nella costruzione del proprio sistema speculativo. Tracciate, ormai da anni, le coordinate generali di una filosofia magico-poietica, che si realizza in un fare (non è casuale che Donà sia, tra le altre cose, un trombettista jazz), nell’ultimo periodo il pensatore le sta applicando all’esegesi di opere del passato, in cui rintraccia consonanze e prossimità alla propria visione delle cose. L’ultimo suo volume orientato in tale direzione è, Di qua, di là. Ariosto e la filosofia dell’Orlando furioso, edito da La Nave di Teseo (pp. 198, euro 14,00). L’autore, more solito, sottrae il capolavoro ariostesco alle consolidate consuetudini esegetiche. A suo dire, l’Orlando è molto più che un poema cavalleresco, in quanto: «Ariosto è tutto nei suoi personaggi, in cui vede riflessa l’impietosa verità del mondo» (p. 12). La lezione del poeta italiano ha agito su Shakespeare, Cervantes e Calderon de la Barca, in quanto centrata sulla convinzione che: «altro non v’è al mondo che un’incessante manifestazione di una sempre identica e lucida follia» (p. 13). Il capolavoro dell’artista emiliano presenta, in alcuni suoi motivi, l’evidente anticipazione di tematiche care al Barocco, pur avendo un antecedente significativo nel Somnium di Leon Battista Alberti, breve Intercenale in cui si narra del paese dei sogni.

L’intero volume di Donà è latore di una interpretazione né rassicurante, né armonica del Rinascimento; al contrario, la Rinascenza è letta, in sintonia con Garin e Cacciari, quale essenziale riemersione del tragico. Per Ariosto, l’esperienza della follia trova precipua espressione nella passione amorosa. Il pensiero del poeta, pertanto, deve esser letto in opposizione a Spinoza, in quanto mostra che il mondo è attraversato da forze non normabili. Il principio è: «potenza esplosiva che di ogni ordine costituisce […] una sorta di originaria condizione di impossibilità» (p. 17). Principio gratuito, insensato, che sta al fondo di tutte le cose così come delle simmetrie disegnate dalle diverse forme di conoscenza. Le metafore dell’Ariosto, come l’intero Orlando, sono latrici di un’agnizione del principio inteso come «l’assolutamente lontano» dal positivo darsi del mondo, espressioni del nulla. Per tale ragione, il contatto con il reale innesca nei protagonisti delle ottave dell’Ariosto reazioni disparate. I personaggi sono animati da un’irrefrenabile inquietudo, indotta dalla vicinanza al caos dell’origine: nel mondo ariostesco tutto nega di essere quel che è. L’amore, ricorda Donà, è ritenuto passione atta a renderci compiuti, in realtà, anche in tale stato emotivo sperimentiamo, come mostrano i protagonisti delle mirabolanti e magiche vicende del poema, il limite che frena la realizzazione del nostro desiderare. Preso atto del limite, ne intuiamo, comunque, la possibile superabilità. Con Ariosto, Donà sostiene essere la nostra imperfezione a renderci in-finiti, a costringerci ad una interrogazione e a un percorso di vita aporetici.

L’intero volume di Donà è latore di una interpretazione né rassicurante, né armonica del Rinascimento; al contrario, la Rinascenza è letta, in sintonia con Garin e Cacciari, quale essenziale riemersione del tragico. Per Ariosto, l’esperienza della follia trova precipua espressione nella passione amorosa. Il pensiero del poeta, pertanto, deve esser letto in opposizione a Spinoza, in quanto mostra che il mondo è attraversato da forze non normabili. Il principio è: «potenza esplosiva che di ogni ordine costituisce […] una sorta di originaria condizione di impossibilità» (p. 17). Principio gratuito, insensato, che sta al fondo di tutte le cose così come delle simmetrie disegnate dalle diverse forme di conoscenza. Le metafore dell’Ariosto, come l’intero Orlando, sono latrici di un’agnizione del principio inteso come «l’assolutamente lontano» dal positivo darsi del mondo, espressioni del nulla. Per tale ragione, il contatto con il reale innesca nei protagonisti delle ottave dell’Ariosto reazioni disparate. I personaggi sono animati da un’irrefrenabile inquietudo, indotta dalla vicinanza al caos dell’origine: nel mondo ariostesco tutto nega di essere quel che è. L’amore, ricorda Donà, è ritenuto passione atta a renderci compiuti, in realtà, anche in tale stato emotivo sperimentiamo, come mostrano i protagonisti delle mirabolanti e magiche vicende del poema, il limite che frena la realizzazione del nostro desiderare. Preso atto del limite, ne intuiamo, comunque, la possibile superabilità. Con Ariosto, Donà sostiene essere la nostra imperfezione a renderci in-finiti, a costringerci ad una interrogazione e a un percorso di vita aporetici.

Siamo vocati all’incompiutezza, non possiamo raggiungere: «l’altro totale che sempre bramiamo, ma che sempre ci destinerà a fare i conti con un nuovo limite» (p. 21). Per tale motivo le vicende narrate non si concludono e i personaggi sono continuamente depistati. Il vero protagonista del Furioso è l’errante che: «finisce per perdere, prima che la direzione o la meta, prima che l’altro […] sempre e innanzitutto se medesimo» (p. 124). Nel nomadismo erratico delle nostre vite, nessuna ratio ci può tutelare: «l’intrascendibile orizzontalità dei percorsi […] è tale da farci ripetere i medesimi errori» (p. 105). Orlando, dopo la furia, farà ritorno alla grotta in cui tutto aveva preso avvio. L’unico bene a nostra disposizione è la libertà che, per definizione, non può essere entificata, oggettivata, né resa guadagnabile. Nell’esegesi dell’opera messa in atto da Donà, risultano dirimenti, i canti XXIII e il successivo, non casualmente posti a metà dei complessivi 46 che costituiscono il poema. Le due parti, inoltre, contengono due sottosezioni, le vicende inerenti il Palazzo di Atlante e il Mondo della luna. Il primo evoca: «le metafore del fantasma e dell’illusione vitale […] (l’altra) una scettica riflessione sulla vanità del desiderare» (p. 122). In esse, Ariosto disegna uno spazio mobile, un’atmosfera equivoca dove vero e falso si confondono perché il poeta mostra di aver contezza che l’altro non è davvero altro da me e nessun io è identico a se stesso, in quanto agito da forze pulsionali incontrollabili.

E’possibile così comprendere che la follia di Orlando, esplosa per la rivelazione fatta dal pastore al paladino in merito all’amore di Medoro e Angelica, altro non è se non l’estremizzazione del tessuto narrativo dell’opera ma, al medesimo tempo, ne rappresenta il rovesciamento. La follia consente ad Orlando di rinascere a nuova vita, di: «lasciarsi alle spalle un’esistenza […] incapace di riconoscere nel mondo il grande simbolo di qualcosa che forse il mondo stesso propriamente non è» (p. 73). Nelle azioni da questi compiute durante la follia, è possibile rinvenire consonanze con pratiche iniziatiche dei guerrieri antichi. Pratiche magiche, legate al bisogno degli uomini di: «farsi altri da sé» (p. 77), atte ad indurre un rapporto con l’angoscia esistenziale che, alla fine di un iter di solitudine e di confronto con il momento terrifico del reale, consente il suo attraversamento e superamento. La furia di Orlando è trascrizione poetica di ciò che sarà l’eroico furore bruniano: è necessario morire come esseri umani finiti, sperimentanti l’impotenza nei confronti del mondo e unirsi realmente al tutto, sotto forma di potenza ferina. La condizione animale conseguita dal cavaliere, in tre successive fasi iniziatiche, è divina: la potestas dionisiaca custodisce in uno, stante la lezione di Colli, la polarità dell’animale e del dio. Orlando è nudo, dice l’Ariosto: la sua nudità è espressione esteriore dell’aver fatto il vuoto dentro di sé, che ha consentito all’io di integrarsi nel Sé.

Altro motivo centrale dell’Orlando, è il seguente: «nulla di quel che sulla terra vien perduto, è mai realmente perduto» (p. 157). Infatti, sulla terra, dove vige una conoscenza meramente distintiva degli essenti, rimane sempre e solamente la follia, mentre la luna ci mostra, come si evince dall’avventura di Astolfo, il vero volto delle cose, smascherando gli inganni della positività. Il Palazzo di Atlante mette, al contrario, in scacco, la vanità del desiderio. I personaggi non riescono ad uscire dalle sue stanze, in quanto non riconoscono il confine che separa quel luogo appartato dall’esterno. Il giungervi è evento. Quanti abbiano la ventura di avervi accesso possono solo a tratti esser visti o uditi. Essi paiono quelli che noi abbiamo conosciuto prima dell’ingresso nel castello incantato, ma non è così. Hanno perso, come le produzioni d’arte, il tratto della strumentalità e dell’utilizzabilità. La voce di Angelica nel palazzo, come quella degli altri protagonisti del narrato, sono dunque: «espressioni di ni-ente» (p. 187). I personaggi nel palazzo di Atlante mostrano di aver acquisito l’indifferenza di cui nel Novecento ha detto Marcel Duchamp: non vivono più il mondo come altro-da-sé. Tale il lascito di Ariosto, artista e mago.

Giovanni Sessa