Ho terminato di leggere Bandiere rosse, aquile nere, oltre settecento pagine di un romanzo ‘storico’ di Guido Cervo, autore a me sconosciuto, professore di Bergamo, edito dalle Edizioni Piemme, credo, di recente. Mi ha intrigato la copertina dove è riprodotta la fotografia di una ausiliaria, graziosa e sorridente, del SAF Decima sul confine orientale. E mi ha intrigato perché i grafici hanno evitato di proporre la classica ‘staffetta’ partigiana in bicicletta, forse convinti essi stessi che quella foto è più coinvolgente rispetto ad una iconografia, ormai superata e stancante. Diciamola, un po’ fazioso e un po’ realisticamente, che la ‘resistenza’ ha accoglienza ormai solo nelle esternazioni sbadiglianti del presidente Mattarella (un invito ad ascoltarlo in sostituzione di una tazza fumante di camomilla) o in quelle becere e ignoranti della mini(e)stra Elena Boschi nel distinguere veri e presunti ‘partigiani’(novantenni sia i primi che i secondi). Riportava il professore Renzo De Felice un rapporto di polizia durante il primo congresso dell’ANPI dove Ferruccio Parri, figura principe del CLN, denunciava l’enfatizzazione dei tesserati rispetto la realtà storica…

Nulla di nuovo. Ricordo quanto mi raccontava Furio Sampoli, già alto dirigente RAI e curatore per la televisione del vecchio programma culturale L’Approdo. Egli aveva comandato una brigata partigiana nelle colline a ridosso di Firenze e partecipato alla ‘liberazione’ della città. Con il termine pomposo e altisonante di ‘brigata’ intendeva una formazione di quindici-venti uomini in tutto (comprensibile data la necessità di essere mobili e sfuggire ai rastrellamenti, ma anche indice concreto del consenso passivo della popolazione e della scarsa incidenza sul piano militare). Nei giorni immediatamente successivi erano affluiti numerosi ‘resistenti’ a chiedere la tessera – italico vizio prima durante dopo il Fascismo -, tutta gente, a dire di Sampoli, che nulla aveva avuto a che fare con la ‘lotta armata’. Alle sue rimostranze e reticenza ad accontentare questi sconosciuti, il comando inglese gli aveva inviato una scatola con duemila schede di adesione… come a dire, tanto per quel che valgono.

Tornando al libro e al suo contenuto, storia di una famiglia di Milano, attraversata e sconvolta dal conflitto e, dopo l’8 di settembre, dalla guerra civile. Libro che si apre anche verso coloro che vissero il tradimento come onta da purificare con il proprio sacrificio e fedeltà al Duce e alla parola data. Anche se va detto subito come, con l’artificio di aggettivi in negativo, rimangono comunque dalla ‘parte sbagliata’ e, fra loro, i più ‘brutti sporchi e cattivi’. Al contrario grande spazio ai ‘compagni’, rilievo alla nobiltà dei loro sentimenti e inquietudini e ripensamenti (motivi, questi, che non guastano e che confermano che, anche lì, vi erano – e tanti – di figuri indecenti…). Più limiti che pregi, forse, ma leggibile comunque e segno che le crepe ci sono ed era ora che emergessero…

Apro parentesi o è questo il senso di questo mio intervento. Se avessi anagrafe e energie e serenità – fisiche e mentali – dalla mia parte, forse mi darei a scrivere un romanzo, di quelli voluminosi, con tanti personaggi complicata la trama e l’intreccio apparentemente inestricabile, su modello dei grandi scrittori russi quali Tolstoj e Dostoevskij. Affascinanti per come gli autori, dominando la parola, ne fanno storia compiuta, la guidano in avanti, poi ritornano indietro, aprono squarci e ci offrono nuove avventure. (Non è il caso del libro di Cervo che si muove imitando il genere di romanzo inglese e americano, con brevi capitoli su l’azione dei singoli protagonisti). Già, completare l’impegno d’essere facitore di libri con un romanzo tutto mio. E’ una ideuzza che mi frulla nella mente e che mi torna sovente…

Eppure vi è un ostacolo – di fatto ve ne sono molteplici – che è il fragile fondamento su cui si muovono lo spazio e il tempo a mia disposizione. Il senso di inadeguatezza e il senso della provvisorietà – entrambe espressione della brevità, dell’ ‘horror vacui’… che, poi, a ben vedere dovrebbe rovesciarsi in ‘amor fati’ – il nulla su cui ripongo me stesso e da cui traggo libertà senza vincolo alcuno. Ciò che distingue, in questo caso, il romanzo dal racconto.

Citavo Tolstoj citavo Dostoevskij (su quest’ultimo ho scritto in tempi non lontani su Ereticamente qualcosa di ‘buono’). Chi voglia addentrarsi nella vastità della parola e farsene artefice una passeggiata, un viaggio, un attraversamento lo deve compiere e darsi al riposo di una sosta, abbeverarsi, alla fonte di costoro. L’invito – un urlo fiero e disperato, se si vuole – come ‘solo la bellezza ci salverà!’ trova nella costruzione e nel dominio del linguaggio un esito straordinario. Più di Nietzsche, mi sono spinto a dire e, per quanto mi concerne, è concessione estrema ed eretica. Qui risiede forza e vetta del romanzo – forza e vetta perché in entrambi, con arrogante serenità nel primo, incunabolo di contrasto luce-ombre nel secondo, la parola possiede afflato ‘religioso’. Il sacro che, in sé e per sé, nobilita eleva assolve.

Il romanzo è opera compiuta in se medesima, opera ‘sacra’ dunque nel raccogliere ordinare sottomettere il particolare, ogni particolare, all’universale. Lo scrittore è il suo amanuense, l’occhio del dio severo, la penna la spada fiammeggiante. E la fine non altrimenti che gli affreschi del Michelangelo nella Cappella Sistina. Un giudizio riservato al lettore e magari a qualche critico. Due righe sulla ‘terza pagina’ e, forse, due righe in un dizionario di letteratura.

Altro il racconto. Compiuto anch’esso, ma affidato ad una sorta di sintesi personaggi descrizione trama. Dal finestrino di un treno in corsa. Il pennello percorre la tela con un tratto veloce quasi sgarbato colori e immagini buttate lì, sembrano quasi a caso… Tutto e niente. I racconti di Borges, ad esempio, una paginetta alfine, in poche righe, una parola, il foglio in bianco, al massimo sarà un carattere iniziale in maiuscolo e un punto. Silenzio della carta. Prossimi la morte del linguaggio. Eppure questo suicidio è e racchiude il senso più autentico della carne e delle ossa e del sangue – insomma della finitudine che dell’esistenza è la condizione prima. ‘Appena veniamo al mondo, cominciamo a morire’, pensavano gli stoici. (Come sempre – o quasi – i greci hanno detto l’essenziale).

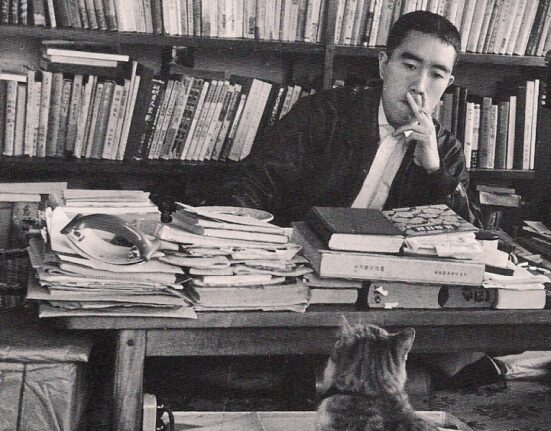

Citazione, pertinente e, al contempo, contraria del pittore giapponese tanto caro a van Gogh:

‘Dall’età di sei anni avevo la mania di disegnare la forma delle cose. Quando ne ebbi cinquanta, avevo pubblicato un’infinità di disegni; ma tutto ciò che ho prodotto prima dell’età di settant’anni non è degno di considerazione. A settantatré anni ho imparato qualcosa circa la struttura reale della natura, degli animali, delle piante, degli uccelli, dei pesci e degli insetti. Di conseguenza, a ottant’anni, avrò fatto ancora altri progressi; a novanta potrò penetrare il mistero delle cose; a cento certamente avrò raggiunto una fase stupenda; e quando ne avrò centodieci tutto ciò che farò, sia un punto che una linea, sarà vivo. Scritto all’età di settantacinque anni da me, già Hokusai, oggi Gwakio Rojin, il vecchio che va pazzo per la pittura’.

Quando estendiamo il tempo, su una retta infinita, cosa resta d’esso se non quei frammenti, passeri che si appoggiano ai fili elettrici simili a note sul pentagramma, che sono le nostre vite – hic et nunc… ed è già tanto, forse troppo. Così Ezra Pound li annotava davanti alla tenda, sua prigione, nei pressi di Pisa.

Abbandono il terreno del tempo, così inquieto e fragile, abbandono lo spazio ove il filosofare germina la gramigna – un alibi –, per restare con la domanda la cui risposta tarda o rimane inevasa: sarò capace di tradurre il raccontare in romanzo? Se mi è venuta meno l’idea di un possibile ‘oltre’ rispetto a tempo e spazio, la risposta non può essere che negativa – ‘cani di paglia’, come nella tradizione cinese, per sacrifici opera di dei gioiosi e malvagi. Solo raccontare piccole vicende, pur in sé eroiche, di uomini e di donne prede del vento, traducendosi in circostanze, e da esso trascinati nell’immondizia della storia. Eppure i Titani – ed Ernst Juenger attendeva l’epoca del loro ritorno – si sono eretti fra le rovine, stupidi e orgogliosi, e si sono detti che era arrivato il momento di scalare il cielo, di guardare negli occhi le deità di ridere loro in faccia di prenderne il posto e, nel rovinio della sconfitta, quanta nobiltà!

Alibi per la decadenza…