Il mondo umano è una continua mancanza. Lacan diceva che l’amante dà all’amato non ciò di cui questi ha bisogno ma ciò di cui ha bisogno l’amante: l’amore quindi si basa sul vuoto ed è tale vuoto a dare senso alla vita.

Il senso stesso del nostro esistere è un ritorno all’Origine metafisica dalla quale proveniamo. Quindi questa esistenza è un vuoto da colmare proprio con ciò che ci stacca da qui, cioè l’Origine. Brahmasūtra I, 3, 2: muktopaṣṛpya vyapadeśāt, “è designato come ciò che deve essere raggiunto dal liberato”.

Inoltre, la società ci omologa in tutto ciò che facciamo. Ma la nostra felicità sta in un processo di decondizionamento nel quale scopriamo la nostra individualità: per disancorarci dai dettami sociali dobbiamo perdere qualcosa.

C’è chi ha visto questa Origine in Dio, quel Dio di cui parlano le religioni. Altri nella Natura o in una spiritualità vaga, non ben definita.

C’è chi pensa altresì all’immortalità mediante l’arte. È un topos antichissimo, dagli scrittori greci fino a Foscolo. Il termine “classico” non è di origine greca, ma viene dal latino e si riferiva alla prima classe dei cittadini, per poi indicare gli scrittori perfetti (modelli di stile e impareggiabili) per poi riferirsi all’arte figurativa (grandi maestri del V-IV secolo). Winckelmann diceva che la sola via per diventare grandi, e anche inimitabili, è imitare i Greci.

La parabola della nostra vita, secondo il cristianesimo, è questa: Dio ci ha creati affinché, dopo l’esperienza terrena, ci trasformiamo in Dio. Tommaso d’Aquino diceva che l’effetto proprio dell’Eucaristia è la trasformazione dell’uomo in Dio (Scriptum super Sententiis IV, 12, q. 2, ad 1: proprius effectus hujus sacramenti est conversio hominis in Christum).

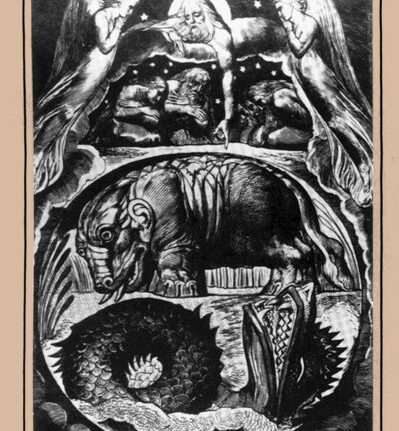

Da sempre le religioni propongono cosmogonie, cioè creazioni dell’universo, e teogonie, le nascite degli dei. Siamo abituati alla creazione della tradizione ebraico-cristiana presente nel libro della Genesi. Questo libro biblico si apre con queste parole ebraiche: be-reshit barà ‘Elohim, letteralmente “all’inizio creò Dio” i cieli e la terra. Il verbo creare, barà, è un perfetto, cioè è la coniugazione a suffissi, indica una azione conclusa: Dio ha creato tutto e ha smesso di farlo. ‘Elohim è grammaticalmente un plurale maschile, e si può tradurre anche con la parola “angeli”. L’antico Israele non era all’inizio monoteistico, ma aveva un dio supremo accanto ad altri dei subordinati. Solo in seguito passò al monoteismo, che così giunse al cristianesimo.

Dopo molti secoli dopo la Genesi 2Maccabei 7, 28 parla di questa creazione come dal nulla: “Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti”, in greco ouk ex ontōn. Dio crea per amore: infatti Sapienza 11, 26 lo definisce “signore amante della vita”, despota philopsuche.

Secondo l’interpretazione cristiana, Dio resta trascendente rispetto la creazione. Il tempo, infatti, non è di Dio in sé, ma è un’opera presente nella creazione. Fozio (Mistagogia del Santo Spirito 63, 5): “infatti il prima e il dopo sono estranei all’eterna Trinità”, to gar proteron kai usteron tēs aidiou Triados allotrion. Nondimeno la Sapienza di Dio resta, per altri aspetti, strettamente collegata alla creazione. Gregorio di Nissa (Sull’anima e la resurrezione 28) parlava della “sapienza onnipotente, quella che si può scorgere in ogni cosa e per mezzo di sé stessa indica colui che, grazie ad essa, abbraccia l’universo … la sapienza che trascende l’universo, tou pantos uperkeimenēn sophian, si può inferire per analogia in questo armonico ordinamento, attraverso le opere sapienti e realizzate ad arte che si osservano nella natura”. Corano 41, 53: “Ho posto i miei segni (ayat) sugli orizzonti e in loro stessi”, dove “in loro stessi” è nell’originale arabo “nelle loro anime” (nufus, plurale di nafs). In un famoso hadith qudsi Dio si esprime così: “Non mi contengono i cieli né la terra, ma mi contiene il cuore del mio servo fedele”.

La Sapienza divina è quel Tutto di cui parlavano i filosofi greci, che tiene in sé ogni cosa. Proclo (Lettera all’inventore Teodoro 34): “Coloro che sono veramente sapienti e osservano la totalità e le sue parti non tralasciando ugualmente l’ordine che sussiste in esse, ritengono che la causa delle cose che accadono sia dio, dal quale proviene a tutti il bene. Pongono quali cause successive all’intervento divino il movimento cosmico e il tempo, nel quale le cose che accadono sono legate al tutto e armonizzate con esso poiché non è possibile che una nuova realtà si aggiunga improvvisamente alla totalità. Infine pongono loro stessi come terza causa di tutti quei fatti che si verificano così come essi li avevano progettati nei quali i loro desideri sono funzionali alla perfezione del tutto”. Proclo (Dieci questioni sulla provvidenza III, 16): “Bisogna considerare anche l’incapacità di partecipare alla potenza degli dei da parte delle realtà inferiori, le quali sono capaci di percepire solamente la provvidenza che proviene dai demoni; invece la realtà che diviene capace di partecipare alla potenza divina subito, scoprendo la presenza degli dei stessi e sapendo che è conosciuta da questi, accoglie la provvidenza che su di lei discende e che in lei operava anche quando non ne era cosciente. Così come colui che dormendo al sole non sa, proprio perché sta dormendo, di essere illuminato, ma una volta svegliatosi si accorge di essere circondato dalla luce e comprende che la luce c’era anche prima e lo avvolgeva, mentre era lui a non essere nella luce a causa della sua ignoranza”.

La Sapienza divina si serve del numero per creare. I pitagorici acusmatici della scuola di Ippaso chiamavano il numero “primo paradigma della creazione”, paradeigma prōton kosmopoiias, e anche “strumento di giudizio di Dio creatore”, kritikon kosmourgou theou organon. L’anima è una armonia: nel senso che, secondo Moderato, “porta proporzione e accordo a cose dissonanti in ogni modo” (Giamblico, De Anima, fr. 5 Finamore-Dillon).

Cusano (Le congetture II, 1): “Il numero non è altro che la ragione esplicata. Il numero risulta essere il principio delle cose che si giunge a cogliere con la ragione, numerus principium eorum, quae ratione attinguntur, a tal punto che, se lo si togliesse, la ragione ci dimostra che di esse non resterebbe nulla … Inoltre, nulla può esistere prima del numero. Tutte le cose che sono diverse dal numero attestano, infatti, che il numero c’era necessariamente già prima di esse. Infatti, tutte le cose che provengono dall’unità assolutamente semplice sono a loro modo composte; nessuna composizione, tuttavia, può essere concepita senza il numero”.

La cultura dell’antico Egitto nella sua storia millenaria presenta tre tipi di cosmogonie.

Abbiamo innanzitutto le raffigurazioni del dio Khnum come un vasaio che modella l’uomo dalla creta. È una idea di creazione senza fonti scritte particolari, si tratta di un motivo iconografico.

Il modello più antico è quello di Eliopoli per cui il dio supremo Atum si masturba e dallo sperma ne nascono gli dei e da essi tutto ciò che esiste. Si tratta di una teologia presente nei Testi delle Piramidi, i più antichi scritti religiosi dell’umanità, che decorano 11 piramidi a Saqqara (le altre piramidi non hanno scritte all’interno). Dal punto di vista filologico, i Testi delle Piramidi presentano una stratificazione linguistica. Nel 1908 un famoso filologo egiziano, Sethe, ha tradotto in tedesco tutti questi testi mettendoli in parallelo tra loro. Donadoni (La religione dell’Antico Egitto) presentava molti estratti in traduzione italiana. In una piramide è scritto in egiziano antico: wd.n=f ḥnn=f m kf’=f, “egli prese il proprio fallo nel proprio pugno”. La forma verbale è wd.n=f, indica una azione conclusa, quindi si traduce con il passato: prima della creazione di tutto, cioè in quel passato, Atum si masturbò.

Tale concezione eliopolitana ha molte varianti, tra cui quella di Hermopoli, in cui la creazione della terra è vista come affioramento della terra dalle acque e Atum-Ra, anziché essere il primo dio, è l’ultimo in ordine di tempo.

Di solito nelle concezioni dell’umanità il cielo è visto come maschile, mentre la terra come femminile: il cielo sparge come pioggia il seme sulla terra che lo raccoglie e diventa feconda. Invece nell’antico Egitto non è così: forse perché la fecondazione divina della terra non avviene dal cielo ma dal Nilo.

In ebraico si parla di “cieli”, shamaim: è un duale che allude ai due cieli, quello atmosferico e il cielo che sta oltre la calotta, ove risiedono Dio e gli angeli. In cinese il carattere del tetto, mian, indica anche la volta celeste e quindi significa pure “universo”, yuzhou.

Poi, abbiamo la terza cosmogonia egiziana, quella di Menfi, per cui tutto è creato mediante la parola dal dio Ptah. Questa teologia è presente nella Stele di Shobaka, oggi conservata al British Museum e proveniente dal Tempio di Ptah a Menfi. Non tutta è leggibile in quanto corrosa in alcuni punti poiché era stata usata come macina per il grano. La Stele stessa afferma che il contenuto era stato copiato da un papiro mangiato dai vermi.

Nell’antico Egitto il mito era l’unica forma di verità conosciuta. Non esisteva il concetto di verità storica come noi lo intendiamo oggi: le cosiddette storie dei sovrani e le storie degli avvenimenti erano tutte modellate su schemi ricorrenti per esprimere verità teologiche. Discorso analogo lo si può fare con le iscrizioni celebrative assire e babilonesi. Nel Vicino Oriente antico fanno eccezione gli antefatti e le storie ittiti e le storie israelitiche. I primi sono preamboli a narrazioni storiche nei quali si fa un vero e proprio lavoro di ricerca storiografica e di esibizione delle cause degli eventi raccontati nelle storie. Nella Bibbia gli eventi storici prendono il posto del mito: egiziani e assiro-babilonesi basavano i loro sistemi religiosi sul mito, invece l’Antico Testamento e poi il Nuovo Testamento si basano su fatti storici, pur modellati secondo idee teologiche che, anche se non cancellavano il fatto, lo interpretavano a scopo religioso. I racconti dei sovrani mesopotamici erano caratterizzati da una sintassi “agglutinante”, molto pomposa e complessa, con lo scopo di elogiare quanto più il re. Invece spesso la storia biblica è chiaramente antimonarchica: il dato storico della miseria del re per esaltare la gratuità della scelta compiuta da Dio, ha il sopravvento.

In ogni modo la forza della parola è una costante delle culture del Mediterraneo e del Vicino Oriente antico. Marduk crea le costellazioni del cielo parlando. Giovanni ci dice che in principio vi è il Logos, che in greco significa Parola. Il Fato deriva da un verbo latino che significa “parlare”, così come in cinese il carattere per rendere il Tao significa anche “parola”. L’arte della parola nella cultura latina è un continuo susseguirsi di giochi di parole. Il latino è di per sé una lingua molto pregnante, poi il grande poeta non mette a caso i termini.

Pensiamo all’Eneide di Virgilio: alla fine del libro IV Didone lancia una maledizione. Virgilio scriveva al verso 629: imprecor, arma armis, pugnent ipsique nepotesque, “supplico le armi alle armi, essi e i nipoti combattano”. È un esempio di magia versificatoria. Qui si conclude la maledizione di Didone: che i discendenti dei Tiri e dei Troiani combattano tra di loro. Ma la maledizione travalica la fine del discorso diretto e la fine dell’esametro, perché il –que enclitico non ha giustificazione sintattica (ce n’è già uno prima) e per di più renderebbe il verso ipermetro, se non fosse che entra in sinalefe con il haec del verso 630, quindi si elide. La maledizione allora deborda dai confini del testo, non è contenuta dai segni diacritici del discorso diretto, travalica il testo, la situazione letteraria, e raggiunge la storia, e un poeta non ha altra maniera di suggerire questo potere di continuità, questo investimento della storia da parte del mito, se non quello di fuoriuscire con il ritmo di questa maledizione dalla sintassi della maledizione stessa.

Un “testo” è tale perché dal latino è “tessuto” di parole. In cinese ju, “verso”, “frase”, è indicato dal carattere dell’avvolgere e da quello delle parole: la frase è composta da un insieme di parole come fossero avvolte nel grembo di qualcuno. In cinese ye, “testa”, significa anche “pagina”.

Se la creazione avviene mediante la parola, così come in India attraverso la sillaba di Prajapati, allora la parola è Vera e degna di Fiducia. Il sanscrito satya deriva da sat, participio presente del verbo essere, “ciò che è”. Nell’Aitareya-Brāhmaṇa XXXII, 9, 4 è scritto: śraddhā satyam ity uttamam mithunam, “fiducia e verità: la coppia più bella”.

Se tutto dipende dalla parola, allora il mondo è intellegibile. In questo sta altresì il concetto di Destino o Fato: esso risiede nelle stesse cause create (Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae I, 116, 2: essentialiter vero fatum est ipsa dispositio seu series, idest ordo, causarum secundarum).

In cinese “vita, nascere” è sheng, espresso da un carattere che ricorda la terra da cui nasce un ciuffo d’erba. “Inizio” è shi, con il carattere di una donna che ha a fianco un feto. La vita sulla terra proviene dall’acqua: infatti in cinese “mare”, hai, è rappresentato dalla madre e dall’acqua.

C’è anche chi affronta il problema dell’inizio non risolvendolo ma annullandolo: non c’è inizio! È la concezione per cui questo universo non esiste, è una illusione, paragonabile al Velo di Maya dell’induismo o alla Doxa di Parmenide.

Eraclito (fr. 21 DK): “Morte è ciò che vediamo da svegli, ciò che vediamo dormendo è sogno”, che nell’originale greco suona thanatos estin okosa egherthentes oreomen, okosa de eudontes upnos. Per Aristotele (Metafisica 1012 a 24-26), “pare che il logos di Eraclito, quando dice che tutte le cose sono e non sono, le renda tutte vere”. Aristotele si riferiva ad un altro detto, ma questo passo della Metafisica può avere qualche attinenza anche con il fr. 21. Tuttavia a noi pare più probabile che questa morte di cui parla Eraclito sia non la fine della vita ma alluda al mondo illusorio di inveterata tradizione. Stilisticamente questo detto di Eraclito si apre e si chiude, cioè mette in posizione di rilievo, i due soggetti logici, cioè “morte” e “sonno”, considerandoli alla pari. La morte è come il sonno perché preda dell’illusione.

La vita altro non è che un sonno verticale: ci accorgiamo solo delle forme illusorie, siamo dentro la caverna di cui parlava Platone. invece ciò che conta dovrebbe essere unicamente il nostro Sé interiore, che viene soffocato dalle apparenze, che la collettività esalta. La vita nasce come un fatto sociale dominato da logiche collettive che soffocano la nostra vera natura. In cinese “vita”, ming, è espresso dal carattere del comando e da quello della bocca: il sovrano aveva potere di vita e di morte sui sudditi. È simbolo delle esigenze sociali che schiacciano la nostra più intima natura.

Ed è per via delle false istanze sociali che stiamo male: anticamente la causa principale di morte era il trauma e ancora oggi in cinese generalmente la “malattia”, ji, è indicata dal carattere della freccia, segno del trauma sociale per eccellenza, quello procurato dalla guerra.

Dott. Marco Calzoli

***

Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha dato alle stampe 31 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli.