Ne L’enigma del tempo (raccolta di quattro saggi, a cura dell’autore stesso) il filosofo Hans-Georg Gadamer riporta (specificatamente ne Il vecchio e il nuovo, 1981) un verso tratto dalle Elegie di Duino del poeta Rainer Maria Rilke ‘So leben wir und nehmen immer Abschied’ (Così noi viviamo per prendere sempre addio). Verso che ho citato di certo sovente in quanto a me particolarmente caro e sofferto. E Gadamer commenta: ‘perché scegliere è sempre separare, rinunciare a qualcosa in favore di qualcos’altro. Alla base della sicurezza interiore in noi stessi è presente, quindi, un’estrema e tormentata incertezza, che scaturisce dalla specifica temporalità che ci è propria. La possibilità di scegliere, che rappresenta la nostra caratteristica peculiare, porta ad espressione la vaghezza dei nostri desideri e la fluttuazione delle nostre preferenze e dei nostri criteri di scelta. Siamo continuamente indotti a scegliere, e scegliere vuol dire non restare ancorati al vecchio, ma optare per un nuovo ancora sconosciuto’. E’ quel passare dal noto all’ignoto affinchè si rendi noto l’ignoto che già Nicola Cusano aveva evidenziato, qualche secolo prima, a rinnovata dimostrazione che la filosofia è più simile ad una spirale che ad una retta.

Il verso di Rilke m’è tornato a mente, in queste settimane, da quando Emanuele ha portato – e proprio al castello di Duino – un recital di parole nell’approssimarsi del centenario dell’entrata in guerra dell’Italia (24 maggio 1915). In quella terra del confine orientale che a noi – il sangue, dunque, non è acqua colorata – pur non appartenendo all’esulato d’Istria e di Dalmazia, sempre ci ha coinvolto. Non intendo, però, allinearmi alle molteplici manifestazioni incontri rivisitazioni e revisioni della Grande Guerra. In ogni caso, a scanso equivoci, io sono con Filippo Corridoni, sindacalista, con Benito Mussolini, giornalista, con il poeta Gabriele D’Annunzio. Interventismo in armi, incendio di uomini di anime di terre… In fondo mi va bene il motto di Lenin: ‘Né guerra né pace, Rivoluzione!’. Ciò che ha da morire, muoia e non conosco, nella mia vita privata e nelle coordinate storiche, sentimenti quali rimpianto rimorso rancore e, forse, neppure rivalsa.

Per un Sì o per un No. Quel No che antecede ogni sì, imponendo la sottrazione di se medesimo, in una sorta di suicidio rituale per generarsi in qualcosa, o costretto a cedere, sconfitto, all’irrompere fiero arrogante e sfrontato del Sì. Prima venne il Nulla, poi l’Essere… E’ questa, dunque, l’essenza ed il compito della scelta? E se in ciò è il suo rifugio, essa nega quella libertà che apparentemente esprime spartendo il sì da precedenti no. Ancora: se il Sì altro non è che una rivolta dal No, sempre a quella catena ha richiamo… Se, poi, il Nulla è la somma delle opinioni, frutto del sensibile e dell’esperienza, lo scegliere si trasforma in agente non di sua volontà ma ‘strattonato’ ora qua ora là da una emozione una parola una illusione un inganno un rimando di oscure tracce della memoria, da tutto insomma tranne che da se stesso.

Mi sono alzato, al solito di prima mattina e per la solita tazza di tè (cinese e aromatizzato al gusto vaniglia); in attesa che si faccia ben carico accendo il computer; leggo quanto scritto qui sopra e mi chiedo ‘dove voglio andare a parare?’. Sì, lo confesso, non ho più memoria del suo interiore principio e, tanto meno, del suo esplicito arrivo. Senilità. Céline – e, anche questa volta, mi ripeto volentieri – afferma che il filosofare è uno dei tanti vani simulacri di cui l’uomo si serve per mascherare la fottuta paura della morte. E, già, discettiamo intorno al tempo e ai suoi enigmi – tempo cronologico tempo affettivo misura del finito cifra dell’anima e altro ed altro ancora – e ignoriamo tutto da dove veniamo e perché siamo qui ed ora e dove, alfine, andremo… solo che prima non eravamo (cioè essere del nulla) e che non saremo (di nuovo padroni e vittime del nulla). Poi questa nientità la sugelliamo con un dio più dei il destino una missione l’eternità ed ognuno si sceglie (spinto dalla paura o dall’irrompere del domandare o dall’io riflettente, insonnia cattiva digestione rivolta sguardo rivolto verso e oltre l’orizzonte e le stelle) la risposta – consolatoria, autogiustificante, prossima alle proprie inquietudini -, ma sempre una risposta battito del cuore, volo incerto di passerotto caduto dal nido…

Ci consumiamo nell’attesa di un tempo che è esclusivo nostro patrimonio, un evento o ‘giusto e supremo momento’(kairòs per gli antichi Greci che lo distinguevano da kronos quale temporalità lineare), che è sì tempo ma svincolato dalla sua durata. L’Atto con cui il Demiurgo, secondo Platone, intuisce nella materia la trasformazione; in cui l’artista avverte l’insorgere della creazione l’immagine il verso la prima nota; là dove il guerriero conosce quello scatenare nella battaglia la forza vincente… magari nulla di straordinario tale da essere tramandato in Annales o scolpito nel marmo, pur sempre ‘nostro’ e di cui vorremmo essere custodi. E, forse, in questa attesa non ci accorgiamo come perdiamo una più occasioni. Essere vigili, appunto, accorti perché quell’accadere non si necessita aprire le acque del mar Rosso o imporre al sole di fermarsi per poter continuare strage di nemici (sempre, oggi palestinesi armati di pietre, simili a bestie da macellare!). Quel sottile soffio di vento di cui narra Ignazio Silone in Vino e Pane, capace appena di piegare fili d’erba. Perché, in fondo, il tempo non è altro che la sfida con cui la vita gioca a scacchi con la morte (e non è detto che sia quest’ultima sempre a fare scacco matto… Ricordate la scena finale de Il settimo sigillo, lo straordinario film del regista svedese Ingmar Bergman? Ne discettai con Fabrizio De Andrè, davanti a pizza e birra, pochi mesi prima di essere costretto a ragionare da solo nella cella d’isolamento). Ed è una sfida che non ammette altri giocatori…

Paradosso apparente: il kairòs è, di conseguenza, contro ogni visione universale della storia nel momento in cui si rende coscienza, consapevolezza di sé, tu ed io e nessun altro. O tutto o niente. Alfine l’attesa, breve o lunga, s’è conclusa e il tempo mi porge ‘l’attimo fuggente’, che pure porta in sé il sapore dell’eternità. Del resto, secondo una tesi espressa da Karl Loewitz, ogni storicismo presuppone una escatologia. Qualsiasi interpretazione che pretenda proporsi e come senso e come finalità universali, capace di coglierne l’intero sviluppo, contraddice la natura stessa dell’esistenza finita. ‘Non è la storia che appartiene a noi, ma noi che apparteniamo alla storia’. Il cerchio e il segmento in esso compreso. Il primo, nella sua perfezione, non ha principio non conosce fine; il secondo, nell’impossibilità di far coincidere l’inizio con il punto di conclusione, rimanda alla condizione umana nascita vita morte…

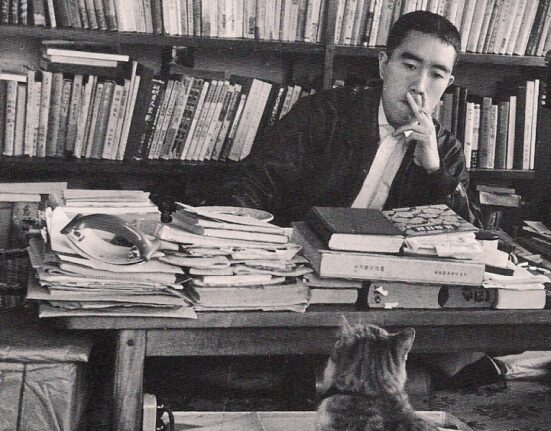

Eppure, proprio in questa finitudine, s’erge la nobiltà e la bellezza perché, tramite il confronto con il mondo e se stesso, l’uomo può accedere alla comprensione più alta. Dono degli dei, il fuoco di Prometeo quale atto di sfida, o genesi della natura stessa… Non sterile visione, indice puntato verso l’inanità umana, ‘con una lamentazione non con uno schianto’ (così il poeta T. S. Eliot), ma invito all’azione per dare alla nobiltà e alla bellezza il diritto di cittadinanza nella realtà delle cose imperfette, tali perché finite. Mi viene a mente un frammento del medico Alcmeone di Crotone (in Gadamer ne La concezione del tempo dell’occidente): ‘Per questo gli uomini devono morire, perché non sono in grado di ricongiungere la fine con il principio’. Ed è quel ‘devono’ che rende il frammento oltre la banalità del constatare come ogni esistenza dell’umano si consuma e si risolve con la morte, mentre la permanente ciclicità rende immortali le divinità o la natura nel reiterato percorso delle stagioni. ‘Dovere’, in senso morale più che fisico, perché nella consapevolezza della limitatezza della condizione umana l’uomo può scegliere la via dell’eternità (fu traduzione arbitraria del lascito testamentario la mattina del suicidio rituale di Mishima Yukio). E può farlo con atto aristocratico (il battersi, ad esempio, senza alcuna certezza di successo) e l’opera d’arte che lo consegnano oltre la misura del tempo e dello spazio (non è casuale che le Muse, quali protettrici delle varie forme artistiche, siano per i Greci figlie di Mnemosine, la memoria di ciò che permane, il poetare appunto). Sempre perché, nella sua unicità, l’uomo è l’interrogante e non soltanto, come gli animali e le piante, ciclo biologico, continuo della specie il perpetuarsi. Vivere è ogni giorno un po’ morire e chiedersene ragione con la mente e con il cuore che si spaura ed accelera il suo battito.

L’arte delle Piramidi o di Palmira, oggi preda del nichilismo dell’ISIS armato all’origine dagli USA, dell’Ellade e di Roma i quadri del Giorgione e di Van Gogh i versi d’Omero l’Eneide di Virgilio la musica di Beethoven la Carmen di Bizet, tanto cara all’ultimo Nietzsche una strada illuminata da cento mille fiaccole a rischiararne il cammino… Grandi opere nobili gesti, preservati nella memoria o dispersi sotto la polvere del tempo della colpevole incuria degli uomini dei loro ottenebramenti ed inganni… ‘Da una finestra qualcuno sparava come un pazzo, riuscimmo a raggiungere il portone, su per le scale e di nuovo davanti ad una porta chiusa a chiave; una raffica di mitra per far saltare la serratura, l’uscio si aprì, era solo e talmente intento a sparare ai nostri compagni che lo tenevano a bada dalla strada che si accorse di noi quando sentì un mitra puntato sulla schiena; alzò le mani gettando l’arma, tranquillamente ci seguì e senza una parola si diresse verso un monumento, si aggiustò la divisa e il berretto e aspettò la morte; era da ammirare, moriva per il suo ideale’ (da I franchi tiratori di Mussolini di Luca Tadolini, testimonianza da un testo partigiano). Estetica anonima nel grande scenario della storia rosso sangue. Kairòs…