Bisogna spegnere la tracotanza

più che l’incendio.

Eraclito

Il punto di vista limitato ed exoterico, proprio, come abbiamo visto, del tradizionalismo guelfo, comporta necessariamente una visione incompleta e distorta della vera natura delle forze agenti nella storia e conduce ad un grave travisamento del vero significato degli accadimenti storici.

Già Evola aveva ammonito a non confondere il punto di vista tradizionale con quello semplicemente cattolico: « Così nel complesso può dirsi senz’altro che chi oggi crede di essere un uomo della Tradizione per rifarsi al semplice cattolicesimo si ferma invero a mezza strada, non ha sguardo per i primi anelli della concatenazione delle cause e, soprattutto, pel mondo delle origini e dei valori assoluti » (1).

Proprio tale difetto di “sguardo per i primi anelli della concatenazione delle cause” ha condotto vari autori guelfi a scrivere opere che, fondandosi sulle concezioni teocratiche papali, forniscono interpretazioni della storia dell’Occidente, ed in particolare dell’Italia, gravemente devianti e quindi severamente criticabili. Purtroppo, la mancanza fino ad oggi di un’adeguata reazione ghibellina ha permesso a tali opere di acquistare un certo alone di autorevolezza e di ottenere una non trascurabile diffusione anche negli ambienti di cultori di studi tradizionali.

Vale dunque la pena di considerare, in rapida e sintetica rassegna, alcune delle opere più significative di tal genere di letteratura guelfa, per segnalare al lettore le false premesse dalle quali si disnoda il discorso guelfo sulla storia, non privo di una apparente coerenza, nonchè di una certa capacità di seduzione nei confronti di persone dotate di una mentalità tradizionale non sufficientemente vigile ed addestrata.

Possiamo quindi prendere le mosse dal libro Rivoluzione e Contro-Rivoluzione (2) dello scrittore cattolico brasiliano Plinio Corréa de Oliveira, che rivela chiaramente, già nelle prime pagine, i limiti della concezione guelfa della storia. L’autore, infatti, indica nella decadenza del medioevo il momento dell’avvio del processo rivoluzionario (ovvero sovversivo ed antitradizionale, secondo una terminologia che preferiamo) che travaglia l’Occidente (pp. 65-66).

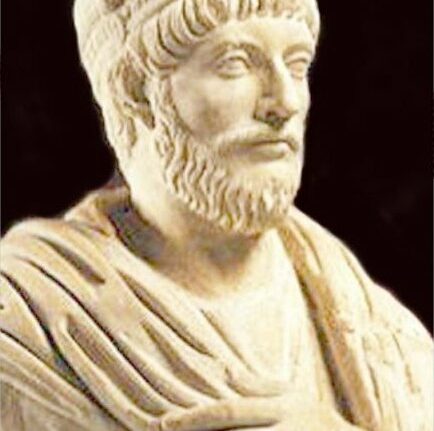

Il punto di vista ghibellino, invece, si spinge ben più lontano nell’individuare le cause della crisi dell’Occidente, risalendo almeno fino all’epoca in cui si consumò l’immane tragedia del declino e della caduta dell’Impero Romano d’Occidente, al quale venne a sostituirsi, nel corso dei secoli, un assetto politico innaturale ed instabile, centrato sulla teocrazia papale.

L’analisi ghibellina si sposta dunque, ben oltre il medioevo, fino allo studio delle cause che determinarono la crisi dell’Impero Romano d’Occidente, tra le quali non può tacersi l’indebolimento causato dall’atteggiamento dei cristiani, che un noto storico così descrive: « Ma mentre inculcavano le forme di un’obbedienza passiva, rifiutavano di prendere parte attiva all’amministrazione civile e alla difesa militare dell’Impero… Questa indolente o anche colpevole noncuranza del bene pubblico li esponeva al disprezzo e ai rimproveri dei pagani, che spesso domandavano quale sarebbe stato il destino dell’Impero, attaccato da ogni parte dai barbari, se tutti avessero adottato i pusillanimi sentimenti della nuova setta » (3). Certamente vi furono tra i cristiani posizioni variamente differenziate, ma resta il fatto che essi, nel complesso, non dettero all’Impero il giusto sostegno di cui abbisognava da parte di tutti i cittadini in un’epoca di grande difficoltà e pericolo. Quindi sarà bene che i guelfi, prima di interrogarsi sulle cause del tramonto del c.d. Sacro Romano Impero medievale, si interroghino su quelle del declino dell’Impero vero, quello antico. E non possono addurre a scusa che il monoteismo cristiano non poteva adattarsi a sostenere un Potere politeista e pagano, come era quello imperiale romano. Gli stessi Ebrei, infatti, non meno rigorosi dei cristiani nella adorazione esclusiva dell’unico Dio, seppero trovare con l’Autorità imperiale un ragionevole modus vivendi, fondato su reciproche, non pregiudizievoli concessioni.

Così gli Ebrei giuravano fedeltà all’Imperatore, sia pure con una formula che non urtava la loro fede; celebravano, seppure in modo particolare, tutte le feste imperiali; sostituivano ai sacrifici all’Imperatore le preghiere nelle sinagoghe, rivolte a Jahvè per suo conto; adempivano alla prosternazione in sua presenza; gli dedicavano le sinagoghe. In tal modo essi non si sottrassero al culto dell’Imperatore e non ne furono dispensati, essendo soltanto concesso loro di praticarlo in forme speciali che non urtavano la loro religione (4).

Quindi un modus vivendi con l’Autorità imperiale pagana da parte di una religione monoteistica era senz’altro realizzabile e grava pertanto sui cristiani la responsabilità di essersi resi colpevoli, agli occhi dei cives romani, di lesa maestà del Principe e del Popolo Romano. Questa sovversione, che intaccava le basi stesse della civiltà, fondate sull’Impero Romano, sfugge del tutto alle prospettive guelfe di Plinio Corréa de Oliveira.

Parimenti gli sfugge il significato profondo, esoterico dell’Umanesimo e del Rinascimento, che egli accusa di “ammirazione esagerata, e non di rado delirante, per il mondo antico”, di avere relegato “il soprannaturale… in secondo piano”, di avere introdotto un “tipo umano, ispirato ai moralisti pagani” esaltante in definitiva, pertanto, “l’orgoglio e la sensualità, nel cui soddisfacimento consiste il piacere della vita pagana” (5). I limiti di questa prospettiva balzano agli occhi. Lo scrittore brasiliano nulla dice dei valori altamente positivi dell’Umanesimo e del Rinascimento: l’avere rivendicato la dignità spirituale dell’uomo di contro alla degenerazione in senso averroistico dell’aristotelismo medievale, che negava l’immortalità dell’anima (6); la riscoperta e lo studio amoroso dei classici antichi, che fanno la gloria della filologia rinascimentale; l’introduzione integrale e la diffusione del platonismo, che costituisce la metafisica per eccellenza dell’Occidente, baluardo indistruttibile e perpetuo contro ogni prevaricazione materialistica. Tutto questo per l’autore brasiliano non conta, laddove ad uno sguardo ghibellino risultano evidenti i meriti dell’Umanesimo e del Rinascimento, che sottrassero all’oblio e riportarono alla luce un inestimabile patrimonio di conoscenze tramandate dall’Antichità (7). Fu proprio nel rinnovato, favorevole clima del Rinascimento che alcune correnti iniziatiche dell’Antichità, improntate ad una spiritualità regale e solare, che non avevano cessato di scorrere invisibilmente dietro il velame dei simboli e delle allegorie, poterono più incisivamente manifestarsi. Tale fu il caso dell’Ermetismo, al quale si deve l’ultima affermazione, in Europa, di una conoscenza qualitativa del cosmo (8). E non può tacersi in questa sede, che contro tale conoscenza, ultimo residuo della sapienza tradizionale, si scatenò un attacco proprio da parte di un religioso cattolico, il padre Marin Mersenne, dell’ordine dei Minimi, amico del piatto razionalista Cartesio, fautore di una concezione quantitativa, meccanica e disanimata della natura (9). In tal modo venivano spianate le vie a tutte le follie e le prevaricazioni della scienza moderna.

Ma sono gli stessi presupposti limitati e limitanti, dai quali parte lo scrittore brasiliano, che viziano le prospettive della sua visione e la confinano all’interno del perimetro del tradizionalismo guelfo. Egli infatti considera la Rivoluzione (cioè la sovversione) rivolta innanzitutto contro la cristianità medioevale, che sarebbe stata “la realizzazione, nelle condizioni inerenti ai tempi ed ai luoghi, dell’unico vero ordine tra gli uomini, ossia della civiltà cristiana” (p. 86). E, a sostegno del suo assunto, cita un passo dell’enciclica Immortale Dei di Leone XIII, in cui, tra l’altro, si esalta la Cristianità medievale come l’epoca in cui “procedevano concordi il Sacerdozio e l’Impero”. Tale visione, invero, ci sembra alquanto idilliaca, considerando appunto le furibonde lotte tra guelfi e ghibellini che caratterizzarono tanta parte di quell’epoca. A parte ciò, è proprio l’equazione: “unico vero ordine tra gli uomini = civiltà cristiana” che ci lascia oltremodo perplessi e dubbiosi. Infatti, oltre a non vedere perché non possano essere “vero ordine tra gli uomini” le civiltà cinese, indiana, maya, ecc., nei confronti delle quali è discutibile che la civiltà cristiana si sia acquisita delle reali benemerenze, crediamo che sia del tutto impossibile sostenere che essa storicamente abbia rappresentato il regno dell’Ordine. Per restare in ambito cattolico e senza spingere lo sguardo fino all’epoca della Riforma e delle guerre di religione, ci sembra che, oltre alle già accennate lotte tra guelfi e ghibellini, anche le crociate contro gli eretici, il tribunale dell’Inquisizione, i roghi, il nepotismo, le scomuniche, gli antipapi, gli scismi, le lotte per le investiture, i regicidi, sono, tanto per citare a caso, segni sicuri di una civiltà assai poco ordinata e cristiana soltanto di nome (10).

Di tutti questi sconquassi l’Italia fu costretta a sopportare il peso maggiore, perché su di essa si esercitò l’illegittimo potere temporale dei papi, con il bel risultato che, finanche in quel XIX secolo che vedeva le Potenze europee protese al dominio del mondo, il guelfo Metternich si poteva permettere il lusso di definirla una “semplice espressione geografica”.

Malgrado ciò, vi è ancora chi rimpiange, per l’Italia, il periodo pre-unitario della divisione e della soggezione allo straniero ed al Papato. La condanna, in quanto “rivoluzionario”, del processo di unificazione d’Italia, è infatti la tesi che fa da sfondo al saggio di Giovanni Cantoni, intitolato L’Italia tra rivoluzione e controrivoluzione, che funge da introduzione al libro dello scrittore brasiliano.

In esso, il Cantoni non manca di pronunciarsi su due temi che, insieme ad altri, caratterizzano l’ideologia guelfa: la pretesa estinzione della Tradizione Classica e la critica all’Umanesimo ed al Rinascimento.

In ordine al primo punto, egli rimprovera alla Rivoluzione italiana di avere, per mezzo del fascismo, provato a « rianimare il cadavere di una classicità che può essere attinta soltanto nel suo permanere vitale nel cattolicesimo, oppure è semplice ens rationis, una realtà concettuale aperta a tutti gli usi e sterile per ognuno » (p. 24). A questa tesi dobbiamo opporre che la Tradizione Classica, al contrario, si è perpetuata, sia pure a livello esoterico, in modo del tutto indipendente e separato dal cattolicesimo, come verrà dimostrato a tempo e luogo. E lo stesso Cantoni si avvicina al punto proprio quando crede di negarlo, poiché il semplice ens rationis cui egli si riferisce è, in realtà, una Idea eterna nella Mente divina, e quindi non suscettibile di alcuna fine.

In merito al secondo punto, il Cantoni esalta senza esitazioni la “sconfitta” che la Contro-riforma ha “provvidenzialmente inflitto” anche all’Umanesimo ed al Rinascimento. Al che noi opponiamo che, in realtà, per l’Italia quella “sconfitta” segnò il doloroso trapasso dalla splendida civiltà umanistica e rinascimentale, rinnovatrice della Classicità, allo squallore dell’Italia vivacchiante sotto il dominio spagnolo.

Passiamo infine al punto ove, conforme ai canoni dell’ideologia guelfa, il Cantoni condanna come sovversivo il processo di unificazione d’Italia, con Roma quale capitale, promosso e sostenuto dal Regno di Sardegna: « La Rivoluzione si trasforma così da “francese” in “italiana”; diviene dunque “nazionale”, facendo forza sul Piemonte e sulla sua Casa regnante, e di entrambi si serve come strumenti, sicché il Piemonte, che conta la maggiore presenza protestante di tutta la penisola, ne diventa la testa di ponte, dalla quale porta a termine il disegno unitario e sovversivo che culmina con la breccia di Porta, Pia » (p. 12; il corsivo è nostro). A parte il fatto che non ci risulta alcun apporto incisivo dei protestanti al processo di unificazione d’Italia e che, comunque, la “maggiore presenza protestante” non ci turba affatto, sembrandoci invece segno di un regale e superconfessionale spirito di tolleranza, del genere di quello che, mutati i tempi e le circostanze, respirò nel regno di Federico II, ci sembra giunto il momento di scrivere alcune parole chiare sull’Italia preunitaria tanto rimpianta dai guelfi.

L’Italia raggiunse la propria unità ed indipendenza (sancite perfino da quel diritto naturale cui i guelfi si rifanno ogni momento) soltanto a stento e tardivamente, a causa della prevaricazione papale consistita nell’avere tagliato la penisola in tre, per la cupidigia di regnare sulla parte mediana di essa, con il c.d. Stato della Chiesa. E’ una cosa risaputa da tutti fin dalle scuole medie e che soltanto i guelfi fingono di ignorare e sperano che sia ignorata. Citiamo quindi, a sostegno della nostra affermazione, un brano tratto da un testo di storia per le scuole medie superiori, per dimostrare che non v’è bisogno di scomodare testi accademici e specialistici per attingere una verità che tutti conoscono o dovrebbero conoscere. Così si riassume la situazione determinatasi in seguito alla morte di Enrico VI di Hohenstaufen: « Dopo di ciò, lo Stato della Chiesa costituì un complesso compatto di terre dalla Romagna al Lazio meridionale, attraverso le Marche e l’Umbria; il che ebbe due conseguenze importantissime: diede al Papato una solida base per difendere la sua indipendenza politica; separò nettamente l’Italia meridionale dall’Italia settentrionale. Da questo momento il Papato, per tutelare il suo Stato e quindi la sua indipendenza, sarà tratto ad agire in senso contrario alla riunione del Sud con Nord, e quindi a opporsi all’unità d’Italia » (11).

Tale fu la causa della divisione dell’Italia in più staterelli, che, in numero di sette, ancora esistevano alla vigilia dell’unificazione avvenuta nel secolo scorso. Per difendere questa situazione innaturale, che esso non era in alcun modo legittimato a provocare, come subito proveremo, il Papato, tra l’altro, non esitò a condurre una lotta feroce contro la nobile dinastia degli Staufen, lotta che costò il logoramento e l’amara fine di Federico II, la morte in battaglia di Manfredi, la prigionia perpetua di Enzo, la morte sul patibolo di Corradino. Da allora, l’Italia rimase sostanzialmente sempre la stessa, sempre divisa, mai unita, e fu opera sacrosanta di giustizia, nel secolo scorso, porre fine a quello sconcio senza troppo sofisticare sul numero di protestanti esistenti in Piemonte, o sulle formalità d’ingresso del Re d’Italia in Roma, attuato, per colpa del Papa, non pacificamente attraverso una delle tante porte, bensì attraverso una breccia aperta a cannonate.

E veniamo al dunque. Il papato non era legittimato a regnare su terre d’Italia e tanto meno, come conseguenza, ad ostacolare od impedire lo sviluppo unitario della sua storia, per le seguenti ragioni :

- Cristo ha detto: « Date a Cesare quello che è di Cesare » (Matteo, XXII, 17-21; Marco, XII, 14-17; Luca, XX, 22-25). L’Italia e Roma appartengono a Cesare. Spettava dunque ad un Principe italico, e non al Papa, di governarle.

- Cristo ha detto: « Il mio regno non è di questo mondo » (Giovanni, XVIII, 36). Dunque il Papa, vicario di Cristo, non poteva regnare in terra e tanto meno sull’Italia, che appartiene a Cesare.

- Il Papa è capo di tutti i cattolici e non soltanto dei cattolici italiani. Non poteva quindi regnare su quest’ultimi, perché, in caso di conflitto di interessi tra cattolici italiani e stranieri, o doveva prender partito per gli italiani, con grave ingiustizia per gli altri cattolici, o prendeva partito per gli altri, con grave ingiustizia verso gli italiani. E non poteva nemmeno porsi “al di sopra delle parti”, perché chi fa questo non può, come è invece dovere di un Principe, identificarsi con la sua stirpe.

Il fatto è che gli interessi del papato non coincidevano e non possono coincidere, se non occasionalmente, con quelli dell’Italia, ed esso è costretto a sacrificare gli interessi di quest’ultima ogni qual volta essi debbano cedere il passo a quelli più generali della chiesa cattolica. Pertanto, sono sommamente degni di commiserazione quei guelfi che seguono ansiosamente l’indirizzo di ogni nuovo pontificato, sperando che esso sollevi e non accresca i mali d’Italia, in ciò del tutto simili a quei botoli che spiano il loro padrone, per scorgere in tempo se la sua mano getti loro un boccone e una sassata. - Infine, occorre sottolineare che il Papa non poteva in alcun modo rappresentare per intero la tradizione dei popoli italici. La tradizione del papato risale all’Antico Testamento, quella degli Italici all’Eneide. Gli Italici, anche se convertiti al cattolicesimo erano (e restano) il popolo dell’Eneide, e non dell’Antico Testamento. Il Papa dunque poteva esserne il capo religioso, ma non governarli, perché governare tradizionalmente un popolo significa farlo in nome della sua tradizione, che, nel caso degli Italici, risale ad epoca ben anteriore all’avvento del cristianesimo.

Quindi il disegno unitario, culminato con la breccia di Porta Pia, non fu sovversivo, come ritengono i guelfi, bensì, considerandolo nella sua realistica essenzialità storica, giusto e tradizionale, anche se si attuò in ritardo e con dolorose lacerazioni. Per immaginarsi un diverso, più armonico quadro, basti pensare all’immensa possanza unificatrice che si sarebbe molto prima sprigionata se, invece che il Papa, si fosse trovata a regnare su Roma ed il Lazio qualche antica famiglia principesca romana, ad es. i Colonna. Nulla, primo o poi, avrebbe resistito al fatale Potere di una legittima Signoria romana. Ma il papato difese sempre gelosamente il suo usurpatore dominio sull’Urbe, che fu tale da provocare la severa condanna del Guicciardini: « Non si può dire tanto male della corte romana che non meriti se ne dica di più, perché è una infamia, uno esempio di tutti e’ vituperi ed obbrobri del mondo » (12). Le cose non migliorarono certo nel corso dei secoli, se perfino nel secolo scorso il mite ed equilibrato mons. Francesco Liverani, prelato domestico e protonotario della Santa Sede, definiva il governo del Segretario di Stato Cardinale Antonelli nei seguenti termini: « Il governo del Cardinale Antonelli è cattivo, non già per manco di leggi, d’instituzioni, di codici e di esempli di antico valore, ma per baratteria moderna ». (13). Per attuare il suo malgoverno, il Cardinale Antonelli si servì, secondo l’usato costume, dei ben noti metodi nepotistici. Precisa mons. Liverani al riguardo: « Ma presso di noi, autore della legge che toglieva ogni barriera all’irrompere dell’incettamento e della baratteria fu il medesimo cardinale Antonelli che ne coglierebbe i frutti colla sua famiglia: fra i magistrati che sono sopra l’annona fu tosto intromesso il conte Luigi Antonelli, fratello del cardinale e conservatore di Roma, rinfrancato e sorretto da buona masnada di barattieri, monopolisti, incettatori ed endicamoli scelti, sempre dal suo fratello segretario di Stato e cardinale, all’officio di Consiglieri municipali e magistrati »; inoltre « Governatore della Banca Romana fu tosto eletto il conte Filippo Antonelli, altro fratello del cardinale segretario di Stato, stipato d’interminabile caterva di mugnai, fornai, panettieri, oliandoli, pizzicagnoli, droghieri, macellai, fittaiuoli e quant’altro faceva mestieri per serrare il commercio e chiuderlo ad ogni leale e legittimo traffico ed industria » (14). Come meravigliarsi, dunque, se un lord Russel, citato da mons. Liverani (15), alla seduta della Camera dei Comuni del 3-5-1861 poté definire il governo pontificio come “pessimo e peggiore del turco” ? Eppure vi sono ancor oggi guelfi che osano additarlo come modello di Stato tradizionale. E, sembra incredibile, vi sono ancor oggi guelfi che, malgrado abbiano avuto in casa propria maneggioni del calibro del cardinale Antonelli, mossi da odio levantino per la figura di guerriero occidentale ed italico del generale Garibaldi, vindice di un antico Popolo calpestato in nome di pretesti falsamente religiosi, hanno la tracotanza e la faccia tosta di annoverarlo tra i “personaggi poco puliti” (16), egli che passò la vita nell’indigenza, per il rifiuto di trarre vantaggi materiali dalle sue disinteressate imprese guerresche.

Del resto, la tracotanza e la sfacciataggine sono una caratteristica pressoché costante della pubblicistica guelfa, che si riscontra tale e quale anche in coloro che sono i maitres à penser dei guelfi contemporanei. Se prendiamo infatti quello scrittore, idolatrato dai guelfi di casa nostra e d’oltr’Alpe, che risponde al nome poco augurale di J. Crétineau-Joly, troviamo la stessa arrogante ottusità che caratterizza l’essenza antioccidentale ed antiitalica della ideologia guelfa. Egli, infatti, trattando delle vicende risorgimentali, non riesce a scorgere altro che diabolici complotti e perfida sovversione nel sacro, legittimo e naturale sforzo degli Italiani di darsi uno Stato unitario e di riappropriarsi della loro Capitale tradizionale. Eppure si tratta della stessa persona che avrebbe certamente strillato come un’oca spennata in difesa della sua gallica patria, se per astratta ipotesi, il papa avesse deciso di trasportare la propria corte a Parigi, magari con l’intenzione di estrometterne il governo francese! Ma l’ideologia guelfa gli oscura il comprendonio ed egli, sfidando il ridicolo, fra le stucchevoli immagini di cui costella la sua opera antiitalica, ci ammannisce anche un “nobile” ritratto del cardinale Antonelli! (17).

La medesima tracotanza e sfacciataggine guelfa si estrinseca abitualmente mediante l’aberrante atteggiamento mentale che consiste nel notare una pagliuzza nell’occhio altrui, senza vedere il trave che si ha nel proprio. Così i guelfi sono severissimi, ad esempio, nel criticare il liberalismo che, per bocca di Cavour si esprimeva con la formula “libera Chiesa in libero Stato” (anche noi siamo critici di tale formula, ma per ragioni opposte, poiché la corretta massima ghibellina suona: “libera Chiesa in Stato sovrano”); ma non si avvedono, o fanno finta di non avvedersi, dei massicci contributi che dalle loro file sono stati offerti al disordine generale dei tempi. Prendiamo ad esempio il caso di un recente pontificato.

Giovanni XXIII, infatti, nel discorso pronunciato 1’11 ottobre 1962, in occasione della solenne apertura del concilio ecumenico vaticano II, enunciava il seguente principio, invero non tanto tradizionale: « Nell’esercizio quotidiano del nostro ministero pastorale ci feriscono talora l’orecchio suggestioni di persone, pur ardenti di zelo, ma non fornite di senso sovrabbondante di discrezione e di misura. Nei tempi moderni esse non vedono che prevaricazione e rovina; vanno dicendo che la nostra età, in confronto con quelle passate, è andata peggiorando; e si comportano come se nulla abbiano imparato dalla storia, che pur è maestra di vita… A noi sembra di dover dissentire da codesti profeti di sciagura, che annunziano eventi sempre infausti, quasi che incombesse la fine del mondo ». Come si vede, i guelfi non hanno bisogno di affannarsi a rintracciare nella letteratura di ispirazione liberai-massonica i lineamenti della ideologia progressista, avendone un lampante esempio dell’insegnamento che promanava dal vertice stesso della piramide cattolica. Lo stesso Papa, poi, poco dopo, nella lettera enciclica Pacem in terris dell’11 aprile 1963, sulla scia del suo imprudente ottimismo, non si peritava di lanciarsi in spericolate affermazioni circa i rapporti che i cattolici debbono tenere con i rappresentanti di false dottrine, tra le quali, in posizione di spicco, rientra certo qualsiasi forma di materialismo ateo. Così si esprimeva l’enciclica: « Va altresì tenuto presente che non si possono neppure identificare false dottrine filosofiche sulla natura, l’origine e il destino dell’universo e dell’uomo, con movimenti storici a finalità economiche, sociali, culturali e politiche, anche se questi movimenti sono stati originati da quelle dottrine e da esse hanno tratto e traggono tuttora ispirazione. Giacché le dottrine, una volta elaborate e definite, rimangono sempre le stesse; mentre i movimenti suddetti, agendo sulle situazioni storiche incessantemente evolventisi, non possono non subirne gli influssi e quindi non possono non andar soggetti a mutamenti anche profondi. Inoltre chi può negare che in quei movimenti, nella misura in cui sono conformi ai dettami della retta ragione e si fanno interpreti delle giuste aspirazioni della persona umana, vi siano elementi positivi e meritevoli di approvazione? » (par. 84). Non paga di avere, con tali capziose e discutibilissime distinzioni, indebolito la capacità di resistenza morale del mondo cattolico, l’enciclica faceva di più, prospettando addirittura la possibilità di incontri pratici con le forze dell’errore: « Pertanto, può verificarsi che un avvicinamento o incontro di ordine pratico, ieri ritenuto non opportuno o non fecondo, oggi invece lo sia o lo possa divenire domani. Decidere se tale momento è arrivato, come pure stabilire i modi e i gradi dell’eventuale consonanza di attività al raggiungimento di scopi economici, sociali, culturali, politici, onesti e utili al vero bene della comunità, sono problemi che si possono risolvere soltanto con la virtù della prudenza, che è la guida delle virtù che regolano la vita morale, sia individuale che sociale » (par. 85). Purtroppo la virtù della prudenza fece proprio difetto al detto papa nell’enunciare principii così pericolosi, tanto è vero che essi aprivano la strada alla tendenza ai compromessi storici, che a circa un ventennio di distanza angoscia ancora l’Italia di oggi. La quale Italia, secondo un’antica consuetudine, si trova ancora una volta a fare da corpus vile alle iniziative curiali, delle quali è la prima a pagare lo scotto, fino al giorno almeno in cui un rinnovato, sacro e possente Potere italico porrà un argine definitivo, una volta per tutte, a siffatti pericoli.

E non si può nemmeno addurre, per tentare di scusare le pericolose affermazioni del detto papa, la giustificazione della sua ingenuità e semplicità di carattere. A parte il fatto, invero, che « ingenuità » e « semplicità », in siffatti vertici di responsabilità costituiscono vere e proprie colpe, noi non crediamo che, malgrado certi suoi atteggiamenti populistici e bonari in « pro » delle masse, quel papa fosse un ingenuo ed un semplice. Egli infatti seppe dare prova di grande capacità e sottigliezza quando, dal 1925 al 1934, fu delegato apostolico nei Balcani, cioè in una delle zone più « difficili » d’Europa, ed altrettanto fece quale amministratore apostolico del vicariato di Costantinopoli dal 1935 al 1944, con funzioni di rappresentante della Santa Sede presso i governi greco e turco (tradizionalmente rivali), riuscendo a venire a capo di situazioni complesse e ad assicurare i buoni rapporti del Vaticano con quei governi. E allora? Attendiamo che i guelfi ci dimostrino la natura « controrivoluzionaria » delle affermazioni di papa Giovanni, oppure, se non ci riescono (come è certo), che abbiano almeno il pudore di tacere, invece di andare in giro con il lanternino a cercare la « rivoluzione » in casa altrui. Si preoccupino piuttosto del modo di sanare la contraddizione che sussiste tra la loro visione della storia e quella manifestata, al vertice della gerarchia, da papa Giovanni. Infatti sono possibili, al riguardo, soltanto due soluzioni: o ha ragione papa Giovanni, ed allora i vari esponenti del guelfismo reazionario si trovano automaticamente ad essere nell’errore e pertanto occorre ricordar loro il perseverare diabolicum; oppure hanno ragione loro e torto papa Giovanni, e non si comprende allora come possano chiedere di affidarsi ad una istituzione di vertice che ha potuto così clamorosamente (ed erroneamente) contraddirli.

Lasciamo a loro questi dilemmi. Per quanto ci riguarda, precisiamo che non abbiamo la memoria corta e quindi non potrebbe essere sufficiente qualsiasi cambiamento in meglio della politica vaticana a farci dimenticare i danni che, nel passato, essa ha arrecato all’Italia. Dobbiamo inoltre prendere atto che i guelfi, diffondendo le loro ideologie tendenti a disgregare il senso libero, fiero, indipendente ed unitario del nostro destino di antico Popolo, finiscono, coscienti o incoscienti, con l’affiancarsi di fatto a quanto intendono dare il calcio dell’asino al nostro Paese, già prostrato da una grave sconfitta e da un lunghissimo dopoguerra di asservimento ai vincitori ed ai loro obbedienti rappresentanti nostrani. Se essi insisteranno nel voler mettere la religione contro la patria, saranno i primi responsabili, e non dovranno meravigliarsene, se un giorno la patria, per difendersi, dovrà mettersi contro la religione.

Terminiamo così il nostro rapido excursus sulla distorsione del tradizionalismo guelfo, che riguarda l’Italia centrale. Nel seguito del nostro articolo ci occuperemo delle altre deviazioni, che da essa dipendono strettamente: quella del tradizionalismo guelfo, di stampo austriacante, relativo all’Italia settentrionale e quella del guelfismo spagnolesco e borbonizzante, concernente il Mezzogiorno.

Gherardo Donoratico (2-continua)

(1) Julius Evola, Rivolta contro il mondo moderno, Milano, 1951, p. 467.

(2) Plinio Corréa De Oliveira, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, Piacenza, 1972.

(3) Edward Gibbon, Decadenza e caduta dell’Impero romano, vol. 1, Roma, 1973, p. 476.

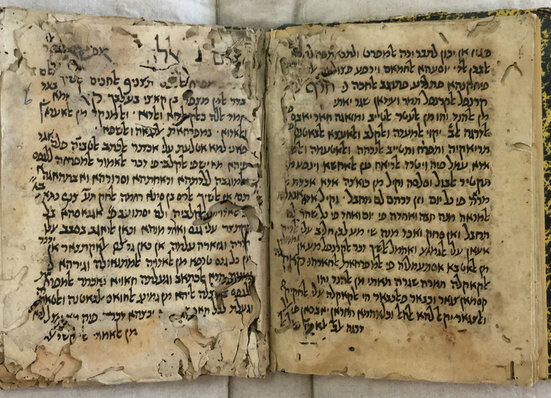

(4)Nansen Defendi (a cura di), Gli Ebrei sotto la dominazione romana, Messina-Firenze, 1974, pp. 53-57.

(5)Plinio Corréa De Oliveira, op. cit., pp. 66-67.

(6)Sul tema della dignità dell’uomo nel Rinascimento, cfr. Alessandro Klein, La dignità dell’uomo nel pensiero del Rinascimento, Torino, 1976.

(7)Auzusto Buck, L’eredità classica nelle letterature neolatine del Rfflascimento, Brescia, 1980.

(8)Julius Evola, La Tradizione ermetica, Bari 1948, pp. 25-29.

(9)Frances A. Yates, Giordano Bruno e la tradizione ermetica, Bari 1969, pp. 465-477—

(10) Sulla sovversione guelfa nei secoli cfr. in genere Natale Addarniano Chiesa e Stato dalle origini del cristianesimo ai patti lateranensì, Roma, 1969, e La chiesa e l’omicidio politico (tirannicidio), Roma, 1969.

(11) Pietro Silva, Corso di storia, I, Milano-Messina, 1968, p. 222.

(12) Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavelli sopra la prima Deca di Tito Livio. XII, citato da N. Addamiano, Chiesa e Stato, , p. 706.

(13) Francesco Liverani, Il Papato, l’Impero e il Regno d’Italia, Firenze, 1861, p. 47.

(14) Ibid., pp. 68-69.

(15) p. 47.

(16) II Rogo, Supplemento ad “Excalibur”, n. 2/1979, p’. 8.

(17) Jacques Crétineau-Joly, L’Eglise Romaine en face de la Révolution, Teme II, Paris, 1976, pp. 432-433.

Pubblichiamo col consenso dell’autore e con l’aiuto dell’amico Massimo Chiapparini Sacchini le quattro parti del presente saggio uscito per la storica rivista Il Ghibellino (1979 – 1983).

Questa seconda parte era compresa nel NUMERO 2-3 (febbraio 1981 e.v.)