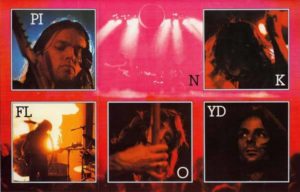

Wright è The Dark Side of the Band, visto che contribuirà in maniera determinante al capolavoro, basti pensare che mise la firma su ben cinque brani di Dark Side of the Moon, sempre per la sola parte musicale, siccome da questo disco Waters diventerà il solo responsabile della parte lirica: Breathe con Gilmour, Time – ultimo esempio di brano scritto a quattro mani, The Great Gig in The Sky (il picco drammatico del disco) e Us and Them (indicato da Waters come uno dei brani migliori dei Pink Floyd e portato ad esempio quando vuole parlare bene del vecchio tastierista….) per i quali è l’unico autore della musica, Any Colour You Like – brano strumentale che reca la firma Wright/Gilmour/Mason, caso raro e mai ripetuto in seguito. Waters su sette: due solo per i testi (Breathe ed Us and Them), tre in cui è autore unico sia della musica sia dei testi (Money, Brain Damage, Eclipse), uno in cui è coautore solo per le musiche (On the Run – con Gilmour) e un ultimo in cui è autore sia dei testi sia delle musiche in connubio con gli altri (Time). Quindi musicalmente su cinque, esattamente come Wright. Gilmour solo su quattro brani, senza averne nemmeno uno firmato esclusivamente da lui; dopo questo disco i Floyd usciranno definitivamente dall’underground, dal sottobosco ove si esibivano come il vertice della psichedelia inglese: nel 1973 finiscono di frequentarlo e il successo li muterà per sempre.

Il disco si apre con Speak to Me (a firma unica di Mason ed eseguito in coppia con Wright): “I’ve been mad for fucking years…”. È uno dei roadie della band, la cui voce folle e impastata si staglia sopra il battito di un cuore umano, che lascia spazio poi al tictoc di un orologio e al rumore di un registratore di cassa, l’annuncio subitaneo di cosa si svolgerà dopo (ma tutti i brani tranne Us and Them sono già qui in nuce, tramite effetti sonori che suggeriscono le tematiche, come ad esempio The Great Gig in the Sky che si preannuncia con quei lamenti sintetici abbozzati sul finale): Time e Money, tempo e denaro – due forze che, senza una centratura con cui solcarle, portano l’uomo al precipizio. L’alienazione, la follia, la morte, la guerra sono i fili conduttori, gli spunti con cui i Pink Floyd creano un album destinato a segnare la musica del Novecento. Un’opera che nelle sue istanze filosofiche e umanitarie tocca corde che aleggiano su tutta un’epoca, quella che dai brillanti, prolifici ’60 si inerpica verso un decennio decisamente più cupo e problematico. Dark Side of the Moon è un po’ lo specchio di quell’uomo su un cammino tortuoso – precisamente On the Run…E i Pink Floyd (insieme ai Led Zeppelin) rappresentano per gli anni settanta quello che i Beatles hanno rappresentato per gli anni sessanta. Sembra strano a dirsi, ma come testimonia anche il libro di Schaffner già citato precedentemente, fu solo con Dark Side of the Moon che Gilmour entrò definitivamente a pieno titolo nella band, se non altro perché divenne la prima voce del gruppo (e il fatto di cantare anche Money e Us and Them, che non aveva scritto, si rivelò un’arma segreta quando ricostruì i Floyd senza Waters). Secondo il suo ex batterista nei Jokers Wild Clive Welham fu “merito” suo se uscirono da sonorità ruvide e a tratti caotiche, e ciò corrisponde ad una buona parte di verità.

Dopo l’apertura, il Lato Oscuro della Luna mostra i colori delle sublimi armonie Wright/Gilmour tramite accordi celestiali d’organo e slide con eco. La dimensione in cui ci trasporta è a forma-canzone rispetto al passato, punto d’arrivo di tutto un percorso, come rammentò Wright: “Penso che ogni album fosse un passo verso Dark Side, in un certo senso. Continuavamo a imparare, le tecniche d’incisione e anche le nostre capacità di scrivere miglioravano…”. Ma è pur vero che loro percepivano la maggiore fruibilità assolutamente non come un danneggiamento del lato artistico, semplicemente il normale sbocco, avendo evidentemente sentito ultimate le loro risorse nello sperimentale. Questo il punto, evidenziato con grande onestà intellettuale, sempre da parte del tastierista (citazione tratta da Karl Dallas; Pink Floyd: Bricks in the Wall): “Mi ha cambiato sotto molti aspetti, perché portò un sacco di soldi, e uno si sente molto sicuro quando può vendere un album per due anni. Ma non ha cambiato il mio atteggiamento verso la musica. Anche se ottenne così tanto successo, era stato composto nello stesso modo in cui avevamo fatto tutti gli altri, e l’unico criterio che abbiamo riguardo alla pubblicazione della musica è se ci piace o meno. Non è stato un deliberato tentativo di produrre un album commerciale. È successo e basta. Sapevamo che conteneva molta più melodia dei precedenti, e un concetto che lo percorreva dall’inizio alla fine. La musica era più facile da assorbire e il supporto di voci femminile aggiunse quel tocco commerciale che nessuno dei nostri dischi aveva mai avuto”. Dark Side è ormai il concept per eccellenza, forma nella quale la penna di Waters riusciva a ben strutturare organicamente l’ampiezza delle sue vedute, come proseguirà a fare con Wish You Were Here, Animals e The Wall, ma l’album del 1973 sarà sempre da ricordare anche in quanto spartiacque tra due vere e proprie entità. Esistono i Pink Floyd pre e post Dark Side of the Moon. Il concept sulla parte scura della Luna è il tentativo esistenziale di percepire e affrescare le ansie, le paure, le preoccupazioni, le tematiche ultime dell’uomo, con di sfondo sempre la pazzia di Barrett che dove non esplicitamente tematizzata, affiora come ispirazione inconscia. D’altronde non c’era bisogno di Brain Damage per far sì che le condizioni di Barrett venissero liricizzate, visto che ci pensò lui in una agghiacciante autoanalisi (in Dark Globe del disco omonino, uscito nel 1970): I tattooed my brain all the way.

Il disco del 1973 segnò un altro punto di rottura col passato, visto che precedentemente i quattro inglesi sembravano distanti dalle preoccupazioni comuni, proiettati in un’aura tematica ben poco attenta ai problemi sociali o personali, ma di pura evocatività immaginale talvolta. “Pensavamo che avremmo potuto fare tutt’una cosa sulle pressioni che personalmente sentivamo, per arrivare in cima, la pressione di guadagnare grandi somme di denaro; il tempo che passa così veloce; le strutture organizzative del potere, come la chiesa e la politica; la violenza, l’aggressività”, disse Waters al giornalista Michael Wade. In questo ciclo tematico il bassista incorporò elementi dalla vita di Syd alla sua propria (e questa sovrapposizione creò in seguito il personaggio di Pink, il fulcro di The Wall), unitamente a quelli su elencati. Lungo tutto il disco ci sono inserimenti decisamente surreali, ovvero dei passaggi parlati (spesso udibili in lontananza) ottenuti ponendo domande su argomenti quali pazzia, violenza e morte a passanti nei dintorni degli studi di Abbey Road. Persino McCartney partecipò, da uno dei luoghi simbolo dell’universo beatlesiano, ma diede risposte troppo ponderate: come disse Gilmour “le risposte più interessanti le ottenemmo dalla gente comune”.

Il disco ebbe la prima il 17 febbraio 1972 al Rainbow Theatre di Londra (erano soliti presentare i dischi in fase di lavorazione, prima dell’uscita vera e propria, per far ascoltare ai fan le varie versioni) in un’atmosfera di delirio, la recensione del Sunday Times fu trionfalistica: “L’ambizione artistica dei Pink Floyd è ormai enorme. Eppure, al cuore d’una tale intensità multimediale, c’è…Un sentimento insopprimibile della melanconia dei tempi nostri…Nei loro termini, i Floyd hanno un successo incredibile. Sono drammaturghi supremi…”.

Dicevamo di The Great Gig in the Sky come apice drammatico, ovvero lo spettro della morte che penetra con la massima eloquenza dalla prestazione strepitosa di Clare Torry, chiamata a tradurre in pratica le indicazioni sommarie che le diedero, appena entrata in sala d’incisione: “There’s no lyrics. It’s about dying”. Quando il suo autore, Richard Wright, ascoltò il brano disse di non esser riuscito a trattenere le lacrime: “Mi fa venire i brividi alla schiena…Niente parole, solo quel suo lamento – ma con dietro qualcosa di estremamente seduttivo” (da un’intervista per Radio Montreal nel dicembre ’78).

In un’opera così integralmente perfetta (per il parere eretico di chi scrive il calo di tensione si ha con Money, perché spezza troppo l’atmosfera ovattata del disco, ovvero un lampo meno profondo rispetto al resto), anche la copertina è di vitale importanza. Storm Thorgerson (fondatore dello studio grafico Hipgnosis, a cui si devono gran parte delle foto e delle realizzazioni più iconiche dei Pink Floyd) ricorda che la scelta finale in Dark Side fu di Rick , che voleva qualcosa di semplice, clinico e preciso “ma anche pertinente al light-show dei loro concerti”, così si ebbe il prisma piramidale che trasforma il biancore della luce in un arcobaleno. Waters poi suggerì il proseguimento dello spettro all’interno, ove inframmezza le vibrazioni del suono, per poi tornare come moto circolare sul retro, quando l’arcobaleno passa attraverso un prisma invertito (triangolo igneo e poi acqueo?) per far riemergere la proiezione iniziale. Alfa ed Omega. Pulsazione che chiude ed apre (anche a livello sonoro il battito cardiaco tornerà in Eclipse).

Ricordando Wish You Were Here, la mente vola ad uno degli aneddoti più bizzarri dell’intera storia della musica rock: mentre i suoi ex compari sono alle prese con la registrazione di un disco a lui stesso dedicato, Syd appare, come corpo estraneo, assente, lunare, totalmente fuori contesto. Uno di quegli incastri spazio-temporali così fuori dalle logiche, da avere in sé il crisma di una verità-altra: proprio quando il brano Wish You Were Here è in fase di mixaggio, fa il suo ingresso negli studi (senza esser stato minimamente invitato da nessuno) uno strano individuo completamente rasato e senza sopracciglia, obeso, con un logoro impermeabile, vestito in modo trasandato. Si accomoda come nulla fosse e si aggira con aria distratta, in mano ha uno spazzolino da denti e una busta di plastica, dimena il corpo furiosamente fino a far sanguinare le gengive. Raccontarono che passò gran parte delle prove, dopo esser stato riconosciuto, saltando e lavandosi follemente i denti. I Pink Floyd sono attoniti, regna l’imbarazzo unitamente alla commozione. Fu il tastierista a notarlo, dopo molto tempo che lo osservava, visto che inizialmente lo ignorò credendolo uno dei tecnici dello studio: dopo un po’ comprende chi ha davanti, lo comunica a Waters, che in seguito ricorderà di “essere scoppiato in fottute lacrime”. Syd dimostrava il doppio della sua età e non ne aveva ancora trenta. Nessuno si sarebbe mai aspettato di incontrarlo nuovamente proprio in quella situazione, dopo sette anni dal suo allontanamento dal gruppo e dopo che erano ormai naufragati (dal 1971) i tentativi di rilanciare una carriera solista (ma a lui non interessava una carriera, lui era su un Battello Ebbro), soprattutto nel momento in cui registravano il pezzo sulla sua assenza, nel concept a lui dedicato.

Rimase qualche ora con loro, praticamente senza dialogare, nonostante proponga di rientrare in qualche modo nella band, che considera sua. Nel momento in cui i Pink Floyd effettivi gli chiedono un parere su “Shine On You Crazy Diamond”, risponde che il brano non gli piace affatto e che “la canzone suona un po’ vecchia”. La differenza è tutta nell’approccio (lui così genuino, loro così pur genialmente artificiosi) e in una semplice osservazione: quel giorno, dopo che i Floyd avevano ascoltato infinite volte Shine On You Crazy Diamond (da veri perfezionisti quali erano), quando qualcuno chiese all’ingegnere del suono di ripeterla, Barrett disse: «Perché? L’avete già ascoltata una volta». A lui bastava, era nell’immediato, per lui la musica era pittura dello stato d’animo, istantanea, lui era il Van Gogh del rock. Gli chiedono come abbia fatto ad ingrassare così tanto e lui risponde, con lo sguardo fisso nel vuoto, completamente annerito: “In casa ho un grande frigorifero e ho mangiato tanto maiale”. Ormai non ha niente da dire. A nessuno. Poi andarono a pranzo. Finito di mangiare sparisce, senza salutare, tornando dentro i buchi neri della sua dimen sione, ormai distante da tutto e tutti. Se ne va, senza mai più incrociare i Pink Floyd. Solo Waters ricorderà di averlo intravisto da Harrods qualche anno dopo, mentre ancora più grasso, era intento a comprare scatole di dolciumi: appena se ne accorse, scappò gettando tutto a terra e uscì dai grandi magazzini correndo.

sione, ormai distante da tutto e tutti. Se ne va, senza mai più incrociare i Pink Floyd. Solo Waters ricorderà di averlo intravisto da Harrods qualche anno dopo, mentre ancora più grasso, era intento a comprare scatole di dolciumi: appena se ne accorse, scappò gettando tutto a terra e uscì dai grandi magazzini correndo.

La sapiente regia delle tastiere avvolge tutto l’album come un guanto, esattamente allo stesso modo in cui la busta di cellophane nero opaco conchiude fisicamente il disco; ora raggelanti, ora espressione di un collasso psichico come quello di Syd, i tappeti sonori di Rick esercitano quel ruolo riconosciuto da Mason (Entertainment Weekly, settembre 2008), semplicemente: “La musica dei Pink Floyd è più che una chitarra, un basso, una batteria. Rick era quel suono che tesseva tutto quanto assieme”. Ciò indubitabilmente fino a Wish You Were Here, in qualche misura anche in Animals, per poi perdere ogni funzione in The Wall. Welcome to the Machine reca la firma di Waters ma è difficile poterla immaginare senza la perizia di Wright, che costruisce un muro impressionante (memorabile il VCS3 agganciato ad un’unità eco), proprio per quell’equilibrio ancora ben rispettato: i timpani di Mason pungolano ritualmente e l’ipnotismo delle chitarre di Gilmour compone il quadro, ove si staglia la feroce critica all’industria discografica da parte di Waters; un reale senso di sofferenza permea la cupissima atmosfera, che è sostanziata da una oscillante e futuristica voragine di synth.

Proprio perché è il disco del periodo classico in cui per l’ultima volta ci fu mutua collaborazione, dobbiamo soffermarci su un punto: esso riporta un sigillo che è tutto un programmma. Il tema dell’assenza che pervade tutto il disco, infatti aveva fatto adottare due copertine: una per il pubblico ed una per il circuito di vendita, nascondendo la raffinatissima arte grafica, come una sorta di preziosità da far gustare solo a chi il disco lo vuole veramente. Sfilandolo, si ha ancora altro, sempre a tema: la stretta di mano tra due uomini d’affari, di cui uno prende fuoco (letteralmente, visto che il vento scompigliò i piani di spegnimento preparati da addetti muniti di estintori, così lo stuntman mandò tutti al diavolo, dopo essersi bruciato baffi e viso) è segno di un’impossibilità di solidarizzazione fraterna nel mondo dei consumi. Ma sulla busta, per non rendere l’operazione anti-commerciale in maniera inaudita (ci fu infatti chi si chiese bovinamente il perché di un nascondimento di tale artwork) fu apposto un adesivo, unico modo per identificare titolo e artista. Oltre tutto ciò sarà utile parlare del logo del disco ivi contenuto: le mani robotiche rappresentano i rapporti alienanti dell’industria discografica, i quattro elementi richiamano l’armonia zodiacale tra i quattro componenti (Barrett invece era capricorno): Gilmour, pesci (mobile d’acqua) trova nella vergine Waters il complemento (mobile di terra); mentre Wright (leone, fisso di fuoco) si associa a Mason (acquario, fisso d’aria). L’alchimia tra i 4, che fino a Dark Side fu totale, in questo disco trova il suo canto funebre, e questa immagine indica un fattore di interdipendenza e al contempo di profetica separazione futura: la title-track è una litania nostalgica di Waters per Syd ma anche la sensazione ormai netta di non esser più lì, assieme, compatti come band di ragazzi cresciuti assieme. Il perfetto incastro tra le parti che resse fino al 1975, troppo spesso viene dimenticato in favore di uno o l’altro dei componenti: Waters ha messo a disposizione una forza decisionale non comune, una propensione più intellettuale degli altri, ma era un bassista molto modesto e con una voce nasale (e lui lo sapeva benissimo) che spesso lo relegò terzo tra i cantanti del gruppo nel primo periodo, poi siccome gli altri facevano fatica coi testi, se ne prese l’onere totale da Dark Side (fino a The Final Cut), ne ha scritti di qualità certamente ben superiore alla canzonetta media, ma è appunto il suo preciso apporto, in un’economia di collaborazione gli altri furono come sollevati a non doversene più occupare, in quanto rispettati come musicisti fino a questo punto; Wright era quello che all’inizio accordava gli strumenti, il più vicino a Syd (col quale pensò anche di formare una band, staccandosi dagli altri) e poi grande amico di David (la loro intesa assoluta negli intrecci di tastiere e chitarra è il marchio di fabbrica degli anni d’oro – gli esempi perfetti sono Echoes e Shine On You Crazy Diamond), mente musicale raffinata, tastierista non virtuoso ma dal gusto e dalla sensibilità unica, il più sottostimato in rapporto al reale valore (anche per bocca di Mason), non una mente lirica e ciò portava l’incastro perfetto con Waters; Gilmour, un chitarrista lontano dai dionisismi di un Page o dalle furie di Blackmore, ma ogni nota risuona nell’anima, la voce più potente del combo, e se all’inizio non fu facile sostituire Syd, donò via via un suono cosmico più rotondo e meno acido, una maggiore distensione ipnotica nel feedback dei pezzi, con Waters non fu mai vera amicizia ma complementarietà e serio rapporto di lavoro; Mason è un batterista mediocre ma puntuale, l’unico amico di Waters nella band, personaggio simpatico e buffo, il solo ad aver suonato in ogni possibile registrazione del Pink Floyd sound…Spesso il meno artistico è quello che tiene assieme la band e rimane in una sorta di plancia di comando oscura, dall’inizio alla fine…

Wish You Were Here prende il la dall’enigma Barrett per aprirsi in profonde riflessioni e toni metafisici, donati da chitarre lunari: tutto prese inizio da un riff di Gilmour, poi Wright stagliò gli immortali sfondi, mentre Waters collegò la malinconia del suono ad una subitanea lirica per Syd, in maniera totalmente immediata, a sentire le testimonianze. Tastiere come distese interplanetarie dove non si trova il reale piano: tutto è abbandono e tutto è un domandare sulla ormai sradicata vita da band underground, da lì raffigurati gli agenti in fiamme, gli agenti che sfoderano dischi ma sono privi di reale essenza corporale. La Hipgnosis al massimo delle sue facoltà visionarie, una volta per tutte, in quello che è l’ultimo disco dove Wright sarà accreditato come autore (spezzerà il digiuno nel 1994): Wish you were here per Syd, ma da lì in avanti “We wish to be a band”.

Abbiamo tenuto fuori le quattro colonne sonore (non facile riassumere, su ogni disco si potrebbe scrivere un saggio), da questo tragitto cronologico, ebbene The Committee (1967), More (1969), Obscured by Clouds (1972), Zabriskie Point (1970). Soprattutto nella seconda si hanno quei passaggi in cui la psichedelia si unisce ad un senso arcano con cui si concepisce la forma canzone (così nella profondità siderale di Cirrus Minor, uno dei brani più intensi della prima parte della carriera), unitamente ad una eleganza composta, british, che sfocia in melodie profonde come Cymbaline e Green is the color. Questi tre brani, a firma Waters, non sminuiscono l’apporto del resto della formazione: tutti presentano parti importanti di organo, specialmente il primo, con quella coda lunga dal sapore alla Bach, poi gli altri due, dal vivo, non potevano reggersi senza una immersione liquida di tastiere. Waters molte volte dava lo schema della canzone, ma Gilmour e Wright erano pronti a lavorarci sopra, per svilupparlo, fino a renderlo definitivo: per cui il chitarrista dichiarò come Roger volle sempre assurgere ad autore unico, prendendosi tutti i meriti, laddove invece i “musicisti puri” contribuivano in maniera sostanziosa, senza riconoscimento. Lui fece maggiore opposizione a Waters, mentre Richard per questioni caratteriali diventò via via più remissivo nel post Dark Side, ove i problemi di droga e la vita da artista di successo lo impigrirono e fu sempre meno interessato a bilanciare le spinte del bassista, da qui derivano le defezioni: entrambe, sì, perché la prima vera fu quella che portò via lo spirito poetico, la profondità delle tastiere (d’ostacolo o peggio di semplice orpello per la visuale giacobina e verbosa che si andava delineando e che avrà la sua apoteosi in The Wall), il secondo fu lo scontro che attendeva solo di esacerbarsi e consumarsi con Gilmour: The Final Cut fu preso in parola da entrambi i nemici in casa. Waters ritenne esaurito il contenitore e inziò a viaggiare per conto proprio, Gilmour e Mason rimisero in piedi la baracca e richiamarono in seguito Wright. Tutti parlano della lacerazione Waters-Gilmour tra The Wall e The Final Cut, con gli strascichi legali, ma il primo stacco fu quello con Wright. Spezzato così l’asse musicale della band Waters potè fare il direttore d’orchestra, sì, ma nemmeno i superstiti potevano più assecondarlo, lui voleva automi e meri esecutori, e colui che a Waters accordava lo strumento nei primi anni, non poteva certo accettare di chinare il capo.

Non si vuole sminuire in toto un’opera come The Wall, ma non crediamo di essere in difetto quando affermiamo che lo spirito della band si ferma al 1975, con qualche ritorno di classe solo per registrare Animals. E non sarà un caso che il collettivo funzioni fino a che l’orecchio del tastierista regge l’impianto, d’altronde lo stesso Waters ammise, ricordandolo subito dopo la morte: “L’orecchio di Rick per la progressione armonica era la nostra pietra angolare”. Animals possiamo inserirlo come album di passaggio tra la fase  classica ancora bilanciata tra gli elementi e il predominio netto di Waters che si avrà con i due monoliti The Wall e The Final Cut. Animals con l’immagine della Centrale Energetica di Powersea che nelle parole di Waters (intervista su Capital Radio di Londra, in onda tra il ’76 e il ’77) racchiude ironicamente il concept: “Con le quattro torri falliche, the idea of power è attraente in uno strano modo (gioco tra energia/potere)”. Per Rick quello “fu il primo disco in cui non scrissi nulla e fu il primo album, per me, in cui il gruppo perse anche una sua unità. Fu quando Roger incominciò a voler fare tutto da solo. Ci sono alcuni momenti musicali che mi piacciono, ma non è certo il mio preferito fra i dischi dei Floyd”. Animals ha dei frammenti ove la musicalità dell’asse Gilmour/Wright non viene ancora messa a tacere e rimane il disco più violento: uscito in epoca punk, è un po’ la loro visuale dilatata, orwelliana; la divisione in caste come nel libro è esemplificata dai titoli Dogs (i guardiani del sistema), Pigs (i ricchi sfruttatori, i politici spietati), Sheep (il popolo sacrificabile). Poi la tensione si farà insopportabile, fino alla cacciata dell’ormai svogliato tastierista, per nulla coinvolto dagli sviluppi imposti da Waters.

classica ancora bilanciata tra gli elementi e il predominio netto di Waters che si avrà con i due monoliti The Wall e The Final Cut. Animals con l’immagine della Centrale Energetica di Powersea che nelle parole di Waters (intervista su Capital Radio di Londra, in onda tra il ’76 e il ’77) racchiude ironicamente il concept: “Con le quattro torri falliche, the idea of power è attraente in uno strano modo (gioco tra energia/potere)”. Per Rick quello “fu il primo disco in cui non scrissi nulla e fu il primo album, per me, in cui il gruppo perse anche una sua unità. Fu quando Roger incominciò a voler fare tutto da solo. Ci sono alcuni momenti musicali che mi piacciono, ma non è certo il mio preferito fra i dischi dei Floyd”. Animals ha dei frammenti ove la musicalità dell’asse Gilmour/Wright non viene ancora messa a tacere e rimane il disco più violento: uscito in epoca punk, è un po’ la loro visuale dilatata, orwelliana; la divisione in caste come nel libro è esemplificata dai titoli Dogs (i guardiani del sistema), Pigs (i ricchi sfruttatori, i politici spietati), Sheep (il popolo sacrificabile). Poi la tensione si farà insopportabile, fino alla cacciata dell’ormai svogliato tastierista, per nulla coinvolto dagli sviluppi imposti da Waters.

Da molti fu letto come reazione al montante punk, nel risultato, ma negli intenti i pezzi erano giù presenti come Gotta Be Crazy (Dogs) e Raving and Drooling (Sheep) fin dal tour del ’74. Ultimo disco in cui suonano tutti e quattro in modo compatto, senza apporto di musicisti esterni. A partire da Animals a Waters parve urgente l’intenzione di dire in poche parole al suo pubblico cosa pensare, mentre il tipico concerto pinkfloydiano era proprio l’opposto: lasciare fluttuare l’ascoltatore nelle possibilità della propria facoltà immaginativa. Iniziarono anche delle dissonanze in tour, con la voce di Waters percepita da molti come gracchiante (da Tim Lott di Sounds, ad esempio) e il circo del rock che disgustava e lo allontanava dai vecchi compagni di vita e di musica, portò all’innalzamento del Muro. L’episodio simbolo si ebbe il 6 luglio 1977 all’Olympic Stadium di Montreal, quando si gettò furente su un ragazzo della prima fila e gli sputò in faccia. In quel preciso istante, “capendo il livello d’alienazione in cui mi trovavo”, l’idea di The Wall ebbe simbolicamente inizio. In quell’atmosfera opprimente Gilmour si allontanò dal palco lasciando solo il secondo chitarrista Snowy White e gli altri a suonare in modo catatonico. Da lì nacque il voto di fare muro, di esibirsi dietro il divisorio. Dopo Animals non a caso uscirono due album solisti di Gilmour (omonimo) e Wright (Wet Dream), gli altri due autori dei Floyd sentivano realmente una cappa ove era impossibile collaborare come un tempo per creare i magici intrecci in equilibrio con i testi e le idee di Waters. Per Gilmour un affondo in una dimensione rock diretta, agli antipodi dei perfezionismi snervanti dei Pink Floyd (in quelle session realizzò anche Comfortably Numb, poi su The Wall), per Wright un malinconico e delicato sguardo dal rifugio dorato delle isole greche. I due album vendettero molto poco, poiché all’epoca avventurarsi fuori dall’entità di gruppo era pericoloso, e comunque anche lo stesso Waters post-Floyd non competerà con i detentori del nome, nonostante sia certamente il più noto alle masse.

Gilmour comunque ci tiene a non far passare The Wall per un’opera totalmente watersiana: “Possono dire quel che vogliono, ma io c’ero…C’è del mio in quel disco, e a tonnellate. Del mio e di Ezrin. So che tanti pensano che The Wall sia il primo disco solista di Roger Waters, ma non è vero. Roger non ce l’avrebbe mai fatta a realizzarlo da solo. Ha fatto altri tre tentativi di fare dischi da solo e chiunque può valutare da sé la differenza.” Dischi di una prolissità imbarazzante, va detto. Ma è proprio il concept così disperatamente incentrato sulle ossessioni del bassista che non lo convince, visto che dichiarò anche questa tra le numerose incompatibilità (da un’intervista dell’82): “Non sento assolutamente la presenza di un muro tra me e il mio pubblico: non penso neanche ci sia qualcosa in quel che faccio che non arriva fino a loro…”. “Roger e io non ci capivamo più. Qualunque cosa cercassi di fare non andava bene” – dichiarò invece il tastierista. Ma Wright rise per ultimo: perché da musicista salariato (uscì dalla band ma partecipò al tour come esterno, per sparire totalmente in The Final Cut), fu l’unico a guadagnare dalla dispendiosissima tournée di The Wall… Poi il distacco dal mondo anche iconicamente immaginifico e surreale degli anni precedenti, lo si consumò nella frattura Waters-Thorgerson…Ormai erano necessarie grafiche che puntassero su effetti più immediati di violenza, orrore, paura, angoscia, quelle di Gerald Scarfe e dei suoi pupazzi horror, già autore delle allucinanti, infernali immagini del video di Welcome to the Machine.

Quello che si sfalda è come un patto tra l’asse musicale Wright-Gilmour e quello lirico-concettuale di Waters, che se al di là di ogni giudizio di valore produrrà con The Wall risonanza mondiale, non lo farà mai tornare verso quella pura, assoluta evocatività della band on the run (quella degli anni sperimentali). Allo stesso modo, i riformati Floyd senza il dispotico leader (tale sì, da Wish You Were Here) recupereranno quella pura suggestione del prima e del dopo le parole: la musica come intreccio di armonie (in taluni casi sublimi), ma senza più quella carica riempitiva del concetto. I Pink Floyd erano qualcosa di unico perché frutto di genialità composite, chi lo nega scade nel monismo, in quella visione frontale che piace ai bisognosi di rigide contrapposizioni. Se da un lato Waters rimase ferreo nel perseguire i suoi scopi, dall’altro la band si sfilacciò, già erano sempre stati poco amalgamati come personalità: vi fu amicizia tra Gilmour e Wright e tra Mason e Waters, ma tra gli altri i rapporti si possono considerare primariamente di lavoro. Wright in un’intervista del ‘74 ricorda come “all’improvviso comprendemmo che Pink Floyd stava diventando un prodotto, e usavamo gran parte del nostro tempo e delle nostre energie per litigare sugli aspetti commerciali del gruppo, invece che per suonare. Il che non va bene…”. Mentre Waters ricordò, nel 1975, come le aspettative realizzate portarono un benessere che dovette sicuramente renderli meno affiatati e vogliosi di mettersi alla prova. “Fu il primo punto in cui la baracca iniziava a scricchiolare”, ricordò Mason nel ’74: “Ci fu un punto, dopo Dark Side, in cui facilmente il gruppo avrebbe potuto sciogliersi…Eravamo un po’ nervosi, non sapevamo come andare avanti”.

Wright indubbiamente dopo il 1975 si perde, la droga lo porta via, anche perché la sua sensibilità forse non regge il peso di un successo così massiccio, in qualche misura si accontenta e perde il suo peso all’interno della band, ma fino alla sua fuoriuscita era molto chiaro a tutti che i musicisti erano lui e David, e ciò lo ricorda lo stesso Waters (intervistato via podcast da Marc Maron nel 2016) con estrema arroganza e mancanza di rispetto per il tastierista scomparso: “Sulla parte musicale mi sono sempre sentito scarso. Nel corso degli anni mi sono reso conto che ho un cervello musicale abbastanza sofisticato e di avere sfumature che gli altri non notano. Credo fosse davvero importante lasciare i Pink Floyd quando l’ho fatto. Era un ambiente tossico, avvelenato, c’erano alcune persone soprattutto David e Richard che cercavano sempre di sminuirmi sostenendo che non capivo nulla di musica. Per loro ero un <<insegnante noioso che ci dice cosa dobbiamo fare ma non si sa neppure accordare la chitarra>>. Erano molto taglienti ed arguti e credo fosse perché si sentivano insignificanti. Non li sto denigrando. Abbiamo fatto delle ottime cose insieme”. Diametralmente opposte le dichiarazioni di Gilmour, che ha sempre detto di non aver mai suonato con nessuno come lui, fino a togliere brani come Echoes dalle esibizioni dal vivo, perché “un dialogo tra due persone”. Così sulla magia irriproducibile della loro intesa: ”Il nostro mezzo di comunicazione in studio era la telepatia. Pensavamo alle stesse note senza mai dircelo, una magia. Ci siamo un po’ persi di vista quando Roger decise di estrometterlo da The Wall. Acqua passata… Quel che mi è molto chiaro e che con nessun musicista al mondo ritroverò quell’armonia. Ho provato a suonare con altri tastieristi, ma non c’è niente da fare: Richard è insostituibile”.

Bisogna quindi porre ancora più da vicino l’obiettivo: se dopo Dark Side potranno praticamente vivere di quella rendita, ciò farà adagiare principalmente il tastierista, che si impigrisce, inizia interminabili viaggi nel Mediterraneo a bordo del suo yacht, mentre David provava ancora a non lasciare completametne il timone nelle mani del solo bassista. Infatti in The Wall il contributo di Gilmour, almeno sul piano musicale è palpabile, evidente nella scrittura (Confortably Numb su tutte) e nel servigio prestato come esecutore (Another Brick in The Wall). Mason sta nell’ombra e continua la sua mansione da collante. The Final Cut sarà l’apice della verbosità watersiana, l’abum più distante in assoluto dalla magia degli esordi e delle pirotecnie degli anni on the road. Su entrambi si stende ormai l’ossessione antimilitarista, piena di retorica a sinistra del giacobino Waters, quello che poi concepirà Ça Ira sulla Rivoluzione Francese. Ed infatti la concezione Gilmour/Wright riprenderà, pur calata nei meandri del music business che li riconosce tra le più grandi band al mondo, la via di un rock impressionista, adulto, non fino all’art pour l’art, ma sicuramente in una visuale estetica meno connessa con ideologismi e messaggi da recapitare. Con i resuscitati Pink Floyd il messaggio è la musica stessa. E se anche si ripropone Dark Side, il suo corollario filosofico profondamente esistenziale è per stimolo ed allusione, mai per esporre una rappresentazione egotica come succede spesso al Waters anti Trump, al Waters che seppur condivisibile nelle dichiarazioni, ormai macina sempre gli elementi della retorica da sinistra milionaria. Gli altri Pink Floyd avevano la decenza di minori ipocrisie, quantomeno. Quello che vogliamo sottolineare è proprio il paradigma, l’achimia e il cromatismo della loro aura che vanno mutando disco a disco: Dark Side possiede interezza, meravigliosa bellezza ed è lo sforzo reale di tutto un percorso a compiere se stesso, quindi possiamo anche dire che se ogni album della prima fase è stato un avvicinamento a Dark side, ogni album da Dark Side in poi è stato un allontanamento dalla via sperimentale, dal cuore del Pink Floyd sound. Ma fino ad un certo punto, visto che addirittura pensarono ad un album totalmente eccentrico, a testimonianza di una fedeltà a se stessi non comune: per evitare ogni paragone con l’album del 1973 avevano pensato di pubblicare musica suonata su qualunque oggetto che non fosse uno strumento musicale (Waters affermò che per lui era totalmente irrilevante creare suoni con un rubinetto piuttosto che con una chitarra), ovvero il progetto Household Objects, per cui registrarono tre pezzi tra bombolette aerosol, secchi d’acqua, bicchieri, elastici e bottiglie di vino rosso (un progetto realmente futurista…). In realtà Wish e Animals, anche se seguono, sono meno commerciali di Dark Side, essendo anche gli ultimi due dischi a proporre brucianti suite di oltre dieci minuti. Dogs è come la sferzata in epoca punk, la trasposizione del loro repertorio trasognato in una graffiante discesa nell’ordine sociale. Disco caustico, sarcastisco e con ancora un pelo d’equilibrio tra la parte musicale e quella lirica, nonostante Wright qui per la prima volta non scriva nulla.

Ciò che inaugurò Waters con The Wall era davvero un altro percorso, e può interessare fino in fondo solo a chi vuole andare completamente verso il giacobinismo, così bene esemplificato anche nei suoi ultimi lavori. La divisione è questa, tra chi crede ad una leadership assoluta di Waters anche prima di Wish You Were Here (che non c’è mai stata) e vede i Pink Floyd in lui, oppure tra chi comprende che i Pink Floyd erano altro: struggenti, eterei, liquidi attraverso luci e suoni, con la musica che parla da sé senza dover dare un messaggio morale. Ovvio che come si compenetravano fino a dove vi era equilibrio e rispetto, è altrettanto vero che se nel Waters solista manca l’apporto raffinato e visionario delle progressioni di Gilmour e Wright, nei Pink Floyd di Gilmour manca il mordente lirico e sicuramente qui e là affiora stanchezza (ma i tre si dicevano rilassati da non aver più a che fare con Waters…). Insomma, l’alchimia perfetta palpabile soprattutto ai loro concerti del periodo d’oro (e ci sono testimonianze a riguardo) non poteva più essere ricreata con l’affiorare dell’egocentrismo watersiano. Senza la mutua collaborazione non poteva più esserci band, ma se fu ricreata per brevi istanti fu solo sull’asse Gilmour-Wright. Comunque la si voglia vedere gli elementi chiave del Pink Floyd sound, ovvero la pulsazione ipnotica della sezione ritmica, le vampate eteree d’organo e le vibrazioni emozionali di chitarra slide, negli ultimi Pink a tre furono ovviamente più presenti rispetto al Waters solista.

Limitante dedicare solo una chiusura ai Floyd post-Waters, ma ragioni di spazio ce lo impongono, inoltre era giusto focalizzarci sugli anni migliori. Però i tre superstiti dall’87 ritrovano quella antica voglia di suonare assieme, impegnandosi a ricreare il suono immaginifico, e se Momentary Lapse of Reason fu un passo falso (salviamo solo Sorrow e poco altro, come qualche buona idea sull’intro e su Terminal Frost), The Division Bell segnò un ritorno di Wright come autore, alzando notevolmente il livello dell’insieme (con brani che potrebbero tranquillamente figurare nei dischi del periodo d’oro, come Wearing the Inside Out, High Hopes e forse anche Keep Talking). Proprio dalle registrazioni per questo disco prende le mosse il collage di The Endless River, toccante tributo al tastierista uscito nel 2014, che sicuramente avrebbe gradito come Gilmour e Mason hanno deciso di assemblarlo, per onorarlo, per rendere una postuma giustizia, oltre che per far ascoltare al mondo alcune composizioni vibranti, soprattutto la side 3, la più notturna, ove una registrazione dell’organo a canne, suonato alla Royal Albert Hall nel 1968, è il culmine emotivo del disco: quando le chitarre si inseriscono, il dialogo si fa commovente come in pochi altri momenti della storia della band. Un disco nelle stesse parole di Gilmour dedicato a chi ascolta ancora gli album come una volta, con i singoli brani lasciati fluire in un insieme, senza compulsioni. Perciò l’operazione di recupero del materiale registrato assieme a The Division Bell tra ’93 e ’94 è un’operazione di coraggio, un ulteriore tassello fuori dal tempo, da ogni moda, suonato da cinquantenni che ricollocano il flusso delle note tra una versione salottiera di Ummagumma e una disposizione ambient (a parte l’ultimo brano programmaticamente intitolato Louder Than Words, il disco è strumentale) come in una Shine On Crazy Diamond stirata, come se ogni pezzo potesse essere un intro e assieme una colonna sonora onirica, mediante una profondità del suono che fa impallidire, anche per come è registrato. Wright si prende una rivincita, dopo esser stato fuori dalla scrittura musicale per quasi vent’anni (dal 1975 al 1994), e così come The Division Bell è un ritorno ad atmosfere più eteree e suggestive, con alcuni incastri azzeccatissimi nel ricreare la magia di micro abbozzi di Shine On in chiave minimale e pop (Marooned), il disco postumo vede la preponderanza dei suoi continui tappeti, davvero come nel disco del 1975, unitamente ad uno sperimentalismo di ritorno, del tutto inaspettato, un album tastieristico che sancise quel che afferma limpidamente Mason: “The Endless River è un tributo a Rick, un modo per riconoscergli che ciò che faceva e come suonava era proprio il cuore del suono dei Pink Floyd. Riascoltando quelle vecchie registrazioni mi ha riportato alla mente quanto fosse speciale il suo modo di suonare”

Il canto del cigno è di tutto rispetto, ma monta una certa rabbia, a pensare cosa avrebbero potuto creare Wright-Gilmour-Mason in una remotissima ed assurda ipotesi in cui Waters, si fosse limitato ad essere la mente lirica, senza voler reprimere le personalità degli altri. Forse sarebbero arrivati degli altri album più bilanciati tra parole e sinfonie, degli altri Dark Side of the Moon e degli altri Wish You Were Here? Forse, ma le cose vanno esattamente nel modo in cui devono andare, per cui ci si accontenta di qualche scampolo adamantino, passeggiando sull’ultimo ponte costruito con la maestria e la minuziosità adatta a poter reggere il Fiume Eterno, che riporta la vibrazione originaria e la consegna al di là delle parole.

Stefano Eugenio Bona