È comunemente accettato che la “stasi di Como” delle ingenti ed invitte forze fasciste il 26 Aprile 1945 fu deleteria per quanto riguarda il destino del Duce e degli altri esponenti del Governo della RSI che, il giorno successivo, saranno catturati dai partigiani e, poi, assassinati. I più sostengono che una decisa uscita di tutti i fascisti dalla città – sbaragliando con le armi le deboli o inesistenti forze partigiane che si trovavano di fronte – e il ricongiungimento con la colonna di Mussolini a Nord, avrebbe impedito la mattanza generale del 28 Aprile e reso più onorevole la fine della Repubblica Sociale Italiana, magari in quella “chimera” passata alla storia come Ridotto Alpino Valtellinese.

Sempre in questo quadro, nel corso degli anni, dure sono state le accuse a coloro che furono gli artefici della “stasi di Como” del 26 Aprile, ossia il Vicesegretario del PFR Pino Romualdi e, in subordine, il Federale di Milano Vincenzo Costa. Gli studi di Franco Morini di Parma, dei quali abbiamo più volte parlato, scatenando anche non volute polemiche, sono impietosi a tal proposito e giungono addirittura a sostenere l’esistenza di precedenti accordi con i Servizi di informazioni angloamericani – la cosiddetta Rete Nemo –, che avrebbero “imbottigliato” i fascisti in scelte che, oggi, appiano incomprensibili (cfr. F Morini, La Rete Nemo. Ricerche storiche, fncrsi.altervista.org).

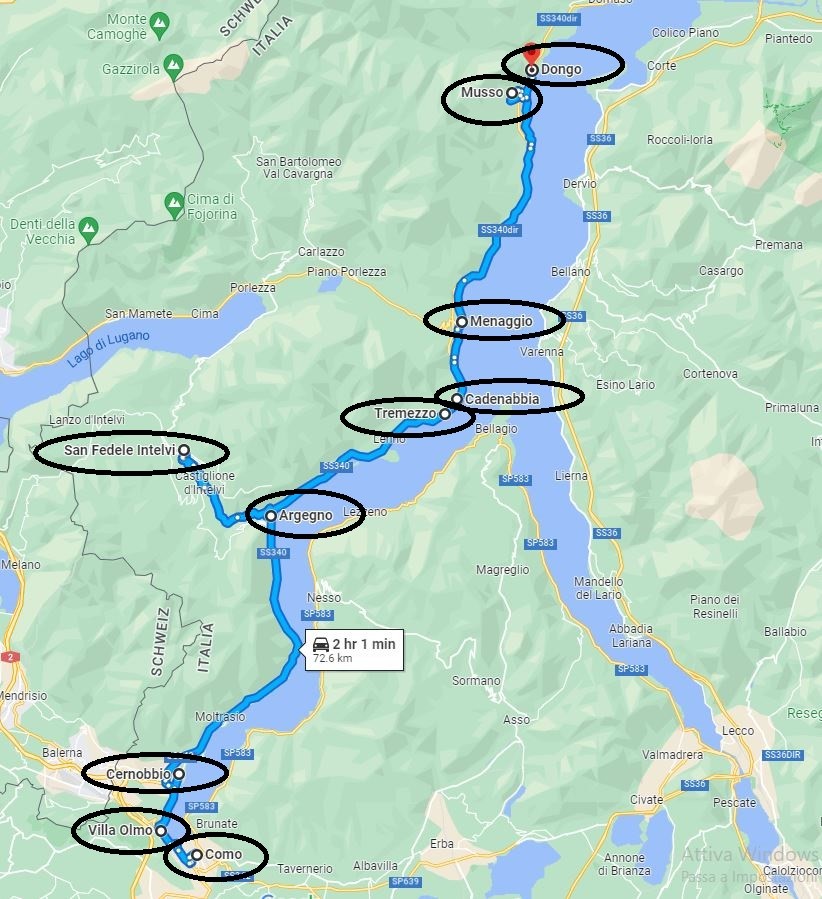

Non vogliamo tornare sulla questione, né impegnarci in un saggio di “dongologia” per il quale servirebbero più volumi in serie, ma dobbiamo fare comunque una premessa: la “stasi di Como” fu dovuta essenzialmente dalla mancanza di ordini, quegli ordini che – come il 25 Luglio 1943 – il Duce non volle dare. La sua uscita improvvisa da Como con pochi fedeli nelle prime ore del 26 Aprile 1945, per dirigersi a Menaggio (35 chilometri più a Nord), senza dire nulla a nessuno, lasciò tutti sorpresi ed esterrefatti. È vero che, nel pomeriggio, in città tornò Pavolini, ma nessuno spiegò mai nei dettagli gli ordini che diede ai fascisti presenti a Como, anzi si cercò di stendere su questi un velo di mistero, facendo aumentare tra gli studiosi i dubbi e le perplessità sull’intera vicenda.

Fatta questa premessa essenziale, tutti gli scenari sono possibili e pronti per essere affrontati, aggiungendo che della questione abbiamo già lungamente dibattuto nel capitolo L’ultima barricata del nostro La Guardia della Rivoluzione. La GNR: controguerriglia e difesa della Repubblica Sociale (Herald Editore, 2013) cui rimandiamo il lettore.

In questa occasione, vogliamo solo fare una riflessione su ciò che scrisse Vanni Teodorani, parente di Mussolini e, nella RSI, Capo della Segreteria Militare del Duce e Sottocapo di Stato Maggiore della Divisione “San Marco”, durante la sua latitanza del 1945 (cfr. Vanni Teodorani, Quaderno 1945-1946, Stilgraf, 2014). Anche in questo caso, come nel presentare gli studi Morini – peraltro mai smentiti –, con il solo fine di portare a conoscenza del lettore altri tasselli dell’intricata faccenda su cui un giorno forse si farà luce.

Il 25 Aprile 1945, Vanni Teodorani si recò tranquillamente in Prefettura a Milano, dove nessuno ipotizzava il collasso generale che di lì a poche ore sarebbe accaduto.

Questo è un punto fondamentale dell’intera storia: sebbene la situazione militare fosse grave su tutto il fronte della Valle Padana, i più pensavano che la guerra sarebbe durata ancora qualche giorno o addirittura qualche settimana e, in questo frangente, margini per intavolare trattative vi fossero ampliamente: “La massa non riteneva affatto imminente quanto stava per succedere. […] Massima calma e tutti salutano regolarmente. Strana rivoluzione”.

Nel clima febbrile che era esploso in quell’ambiente, l’arrivo adirato di Mussolini dal fallimentare convegno con i rappresentanti del CLNAI – che pretendevano addirittura una resa senza condizioni dei fascisti! – diede fuoco alle polveri e venne dato l’ordine di partire in direzione di Como, città-tappa di cui era nota l’importanza in caso di attuazione della cosiddetta Esigenza Z.2, ossia la ritirata nel Ridotto Alpino Valtellinese.

La parenza fu decisa – e si realizzò nella serata stessa –per una precisa volontà del Duce che, così facendo, svuotava di qualsiasi significato politico la preannunciata insurrezione partigiana. Se era pacifico che di militare non avrebbe potuto avere nulla, una insurrezione fatta senza i fascisti in città sarebbe stata una carnevalata, facendo fallire anche le ultime speranze di “gloria” del CLNAI che ben sapeva che i carri armati angloamericani, a pochi chilometri di distanza, avanzavano senza incontrare resistenza verso il capoluogo.

Vanni Teodorani ci ricorda che contrariati da quella decisione politica di Mussolini, oltre lui, furono il C.te Junio Valerio Borghese, il socialista Carlo Silvestri (che stava tentando per ordine del Duce un pacifico passaggio di poteri con PSI), Augusto Cantagalli (Capo della Segreteria politica del PFR) e Vito Mussolini, nipote del Duce ed ex-Direttore de “Il Popolo d’Italia”. Dal punto di vista militare avevano ragione, muoversi per raggiungere la Valtellina era irragionevole dato il crollo improvviso del fronte che pregiudicava i trasferimenti. Ma – come abbiamo detto – i più non consideravano “chiusa la partita” ed erano convinti, sebbene Milano fosse considerata perduta, che prima della fine sarebbero passati ancora dei giorni, se non addirittura delle settimane.

Comunque sia, la decisione fu politica e tutta di Mussolini: “Tutti volevano partire per la ridotta della Valtellina, che un po’ perché nessuno l’aveva mai vista, un po’ perché rappresentava un ‘divenire’ diverso dal difficile ‘essere’ attuale, produceva sulla gente che circolava per le sale della Prefettura di Milano l’effetto clinico e morale del miraggio che, si dice, generi una forma di pazzia”.

Inizia qui il racconto di Vanni Teodorani, un racconto molto interessante in quanto scritto a ridosso degli eventi e pubblicato solo dopo la sua morte, quindi con i ricordi ancora freschissimi e, soprattutto, non rielaborato dopo come sovente si fa con le memorie.

Giunto in Prefettura di Como nella serata del 25 Aprile al seguito della colonna sulla quale viaggiavano il Duce e i gerarchi fascisti, trovò tutto in ordine e tranquillo.

A Milano, nel frattempo, era rimasto il Ministro di Grazia e Giustizia Piero Pisenti per perfezionare gli accordi di pacifico passaggio di potere ai socialisti e, aggiungiamo noi, anche le forze della Decima MAS del C.te Borghese, anch’esso impegnato in un analogo tentativo di passaggio indolore dei poteri. Entrambi, come si sa, non avranno gli esiti sperati.

La mattina del 26 Aprile 1945, i fascisti concentrati a Como – un’altra poderosa colonna era giunta poche ore prima da Milano ed altre si annunciavano – rimasero scioccati dal sapere che Mussolini e i gerarchi avevano lasciato improvvisamente la città, “lasciandoci lì come oche. In seguito la notizia si perfeziona e pare non ci sia da arrabbiarsi troppo. […] Il Segretario del Partito garantiva un certo collegamento fra Menaggio e la città e così noi non ci potevamo considerare abbandonati, ma anzi ci trovavamo aggregati alla colonna più forte”.

Si diffuse la spiegazione che il Duce era stato trasferito a Menaggio (35 chilometri più a Nord), per stare più tranquilli sulla sua incolumità, in quanto qualcuno sosteneva che su Como stavano calando i partigiani. Quali, però, nessuno sa, visto che di ribelli non se ne vedeva nemmeno l’ombra e le forze fasciste presenti avrebbero saputo respingere ogni attacco. Chi poteva pensare che Como fosse espugnabile dalle forze della Resistenza e, soprattutto, che Mussolini, nel piccolo ed isolato paesino di Menaggio, sarebbe stato più difendibile?

Domande a cui nessuno dei protagonisti ha voluto mai rispondere.

A Como, comunque, continuavano ad arrivare i fascisti da tutta l’Italia Nordoccidentale, i fedelissimi, tutti in armi e decisi a battersi: arrivò addirittura il sansepolcrista Mario Giampaoli, “che è venuto in lettiga” “benché immobilizzato a letto”. Sarà catturato dai partigiani successivamente, ma le sue condizioni non permetteranno il suo “trionfale” trasferimento a Milano per un vendicativo giudizio sommario: morirà nell’ospedale comasco il 20 Settembre 1945.

C’erano anche molte donne, con i loro bambini, che non avevano voluto lasciare i mariti: come la moglie del Ministro della Cultura Popolare Fernando Mezzasoma, con le sue tre figlie (il quarto bambino era morto durante un bombardamento di Roma); come la moglie del Ministro dell’Interno Paolo Valerio Zerbino che interrogata da Mussolini «Fin qui avete seguito Vostro marito?», rispose: «Non lui, Duce, ma voi».

“La gente ha ancora spirito e fede, ma soprattutto si dimostra seccata di non trovare ordini precisi. Nel primo pomeriggio [del 26 Aprile] verrà Pavolini con cui noi dovremmo proseguire, ma al solito non riusciamo ad agganciarlo e mentre noi l’aspettiamo lui si dimentica di noi secondo i tradizionali canoni della più ortodossa vis organizzativa in auge in quei giorni. E se ne va senza prenderci”.

Il passo è molto importante. Confermerebbe il fatto che nel pomeriggio del 26 Aprile 1945, Pavolini fosse tornato a Como per mobilitare i fascisti e muoverli verso Nord, per ricongiungerli con la colonna del Duce ferma a Menaggio. Ed accadde l’incredibile: i fascisti non si mossero. Come fu possibile?

La situazione non è chiara. Vanni Teodorani dice che il Segretario del PFR si dimenticò di passarli a prenderli, come se Pavolini dovesse portarli con lui, nella sua stessa auto. Molto strano se si pensa che si dovevano mobilitare migliaia di fascisti, circa 5.000. È più probabile che qualcuno “temporeggiò” e non attuò gli ordini del Segretario del PFR, probabilmente pensando fosse rischioso dirigersi verso Nord.

Vanni Teodorani lo dice chiaramente: lui con Vito Mussolini volevano raggiungere il Duce costasse quel che costasse, altri “pretendevano per tentare strane evasioni”, altri volevano arrendersi agli Alleati ormai prossimi.

Più avanti nel testo sono chiari gli ordini che diede Pavolini ai fascisti concentrati a Como: “Il Duce e tutti gli altri, stante anche la scarsa disponibilità di armati su cui potevano contare, si trasferirono a monte in una Villa Bonaventura verso Porlezza [sic; leggasi “Albergo ‘Miravalle’ di Grandola] dove rimasero in attesa di rinforzi”.

Ma come è possibile?

Mussolini non si era recato a Menaggio per stare più al sicuro vista la minacciata – quanto falsa – marcia dei partigiani su Como?

Ora, scopriamo che Menaggio era una località ancora più insicura e ciò costrinse il Duce a trasferirsi a Grandola!

Di là di tutto ciò, si specifica che quel 26 Aprile 1945, a Menaggio, il Duce aspettava i rinforzi, ossia la venuta di fascisti concentrati a Como: “I rinforzi non giunsero e arrivò invece Vezzalini ferito a portare notizie disastrose sulla situazione generale”.

Chi non attuò gli ordini di Pavolini?

Mentre Mussolini aspettava i rinforzi, a Como, al cospetto del Capo della Provincia della RSI Renato Celio si ebbe un abboccamento tra i capi fascisti presenti (Pino Romualdi, Vincenzo Costa, Franco Colombo, Stefano Motta, Vito Mussolini e lo stesso Vanni Teodorani) con i sopraggiunti esponenti del locale CLN. Tra quest’ultimi si distinsero tale Salvatore Guastoni – che si professava di fede fascista, acceso anticomunista e sicuro della vittoria degli Alleati per il cui conto agiva – e, soprattutto, Giovanni Dessy, Ufficiale della Regia Marina. Entrambi appartenenti alla Rete Nemo, ossia la struttura operativa in territorio della RSI del Servizio di spionaggio statunitense.

Fu proprio Guastoni, secondo Vanni Teodorani, a proporre di raggiungere il Duce per riportalo a Como, dove sarebbe stato consegnato agli Statunitensi che avrebbero avuto “grandi progetti” per lui. Non sappiamo, sta di fatto che Romualdi – il più alto grado delle gerarchie della RSI in loco – stilò un accordo con il locale CLN nel quale, in cambio di una pacifica evacuazione dei fascisti dalla città, si garantiva il transito e il tranquillo concentramento di tutte le forze della RSI nella zona delle Valli d’Intelvi e di Chiavenna fino al 1° Maggio.

Quale fretta di lasciare Como vi fosse nessuno ha mai saputo spiegare, così come non si capì mai bene il perché fu stilato un accordo del genere che – doveroso è ricordarlo – né Romualdi, né Costa, ebbero il coraggio di firmare, facendolo fare dal Cappellano delle Brigate Nere Don Giuseppe Russo e dal Comandante della B.N. di Mantova Stefano Motta.

Lo stesso Vanni Teordorani chiosò: “La cosa in sé mi pareva più un machiavellismo che altro, anche perché nel patto il CLN si impegnava a passare non so più che numero di razioni al giorno, cosa assolutamente fantasmagorica. Ma non c’era altro da fare e anche in seguito quella e le soluzioni che ne scaturirono si dimostrarono la formula migliore”. Migliore per chi?

Certamente, non per Mussolini e gli altri gerarchi che attendevano 35 chilometri più a Nord.

La figura del Capo della Provincia di Como Celio spesso è stata duramente criticata, dipingendolo come colui il quale “aprì le porte” al CLN e suggerì al Duce di andare via dalla città, proprio per non aver nessun problema ad effettuare un indolore quanto immediato passaggio dei poteri. In realtà, dal racconto di Vanni Teodorani traspare tutt’un altro Celio, determinato, fascista fino alla fine, che vorrebbe unirsi ai fascisti che si trasferiscono in Val d’Intelvi e che, dopo aver ricevuto la richiesta da parte del CLN di restare per garantire un corretto passaggio di poteri, contatta proprio Vanni Teodorani perché, disse, senza ordine esplicito di Mussolini, lui non se la sentiva di rimanere. Chiese, quindi, proprio a Vanni Teodorani, un ordine formale in tal senso. Vanni Teodorani comprese l’utilità dell’opera di Celio in quel frangente e lo fece rimanere al suo posto.

Mancava poco all’alba del 27 Aprile 1945, quando Vanni Teodorani, in procinto di partire per le Valli d’Intelvi con la colonna dei fascisti, passò in Prefettura dove ebbe un colloquio con Guastoni. Questi gli disse “che tutta la notte c’era stato un gran traffico fra lui ed emissari alleati che andavano e venivano dalla Svizzera”.

Questo passaggio, sebbene generico, ci permette di fare un appunto non secondario per la storia che stiamo raccontando. Conferma in maniera diretta che dalla notte del 26 Aprile – e si presuppone anche nei giorni seguenti, se non anche in quelli precedenti – sul lungolago di Como operassero Agenti alleati, presumibilmente sia britannici che statunitensi. Si ricordi che Guastoni era un Agente dell’OSS americano operativo a Berna (Svizzera). E questo è di una importanza fondamentale se si pensa che, di là della difesa del Duce da fantasiosi attacchi su Como di inesistenti partigiani, qualcuno sostenne, pur non avendo prove, che Mussolini decise di trasferirsi in segreto a Menaggio perché qui – e più precisamente sui monti, a Grandola, ad otto chilometri da Menaggio e a diciassette dal confine svizzero – egli si doveva incontrare con emissari britannici con i quali concordare una onorevole resa della RSI.

Fantasie? Supposizioni? Non sappiamo. Però il quadro è coerente.

Lasciata la Prefettura, Vanni Teodorani si diresse alla Federazione dei Fasci Repubblicani di Como per raggiungere i camerati ed accingersi a partire per le Valli d’Intelvi: “Romualdi, Colombo, Costa e gli altri capi si prodigavano per tener alto il morale dei loro uomini, ma era impresa non facile benché gli umori fossero molto migliori di quanto si potrebbe immaginare ora. Le donne come sempre erano di esempio e di sprone, ripigliandosela con gli uomini che non dimostravano troppo fervore e non volevano riconoscere l’abdicazione in atto”. Fuori la Federazione, una folla di donne si accalcava, non per un assalto, né per iniziare il linciaggio, ma il saccheggio. Si professarono addirittura “fasciste” e chiesero di farle entrare prima dell’arrivo degli “altri”…

Ancora una volta, Vanni Teodorani assolve tutti i capi: “L’orazioncina [ad un rappresentante del CLN che prendeva possesso del palazzo della Federazione del PFR] di Romualdi fu sentita e dignitosa e, come tutto il suo contegno in quelle giornate, perfettamente intonato”.

La poderosa colonna di fascisti prese così a muoversi, ma non per raggiungere Mussolini – che sembra a questo punto scomparso dalla scena – ma Val d’Intelvi. Fatti appena cinque chilometri e raggiunto l’abitato di Cernobbio, la colonna improvvisamente si fermò: un posto di blocco partigiano, dopo aver fatto transitare qualche auto, aveva imposto l’alt a tutti gli altri, non volendo riconoscere l’accordo siglato dal CLN di Como. La situazione di stallo si sarebbe potuta risolvere facilmente con l’utilizzo delle armi che avrebbero spazzato via i ribelli, ma nessuno – a questo punto – si sentì di dover spargere ancora sangue fraterno ora che la guerra era finita: “[I partigiani] ora volevano procedere al saccheggio delle macchine. Noi si sarebbe potuto sparare, ma nessuno ne vedeva più il motivo ideale per cui può anche essere bello uccidere. Si trattava solo difendere la roba e allora tutti preferivano cercare di mettersi d’accordo”.

Vista la situazione di stallo, Vanni Teodorani decise di tornare in Prefettura a Como, ceduta già al CLN, per vedere di risolvere il problema e dare attuazione all’accordo.

Si giunse al cospetto dei caporioni del Comitato di Liberazione Nazionale proprio mentre arrivava la notizia che una colonna fascista da Bergamo marciava su Como, provocando il terrore tra le file dei “resistenti” lì riuniti.

Passato il momento di sbandamento e di paura tra gli altolocati ciellenisti comaschi, Vanni Teodorani fece presente la situazione creatasi a Cernobbio con i ribelli che non riconoscevano i patti sottoscritti dal CLN. Fu così che un Maggiore partigiano si aggregò al gruppo dei fascisti e si diresse al posto di blocco per cercare di risolvere il problema. Ma non ci nulla da fare. Così anche quando venne nominato sul posto, dallo stesso Maggiore partigiano, un “Comandante di zona”, nella figura di un locale “politicante” borghese che si diceva sicuro del fatto suo: ci avrebbe pensato lui a mettere ordine tra i partigiani. Salì sul balcone del Municipio e cercò di arringare i ribelli, ricevendo però una dura contestazione. Le dimissioni furono immediate. Non era durato nell’incarico che quindici minuti…

A questo punto, Vanni Teodorani comprese la situazione: anche se si fosse passati, ogni paese, ogni posto di blocco, avrebbe potuto fermare la colonna ed iniziare una estenuante trattativa con i partigiani. Decise, quindi, di rientrare a Como, per ridiscutere i termini dell’accordo. Come e con quale convinzione, però, non sappiamo di certo.

Si giunse così ad una nuova soluzione: i fascisti sarebbero tornati indietro e si sarebbero concentrati a Villa Olmo, grazie all’intermediazione del Barone Sardagna. Fu proprio in questa occasione che Guastoni suggerì a Vanni Teodorani di andare dal Duce, “andandolo a cercare sull’alto lago dove presumibilmente doveva trovarsi” “per indurlo ad attendere [a Como] gli Alleati”. Convintosi dell’operazione chiese a Dessy di accompagnarlo e si approntarono due auto sulle quali presero posto anche un Tenente dei Carabinieri, un partigiano, ma anche Pino Romualdi e Franco Colombo, tutti ansiosi – adesso – di raggiungere, senza i fascisti, Mussolini.

A Cernobbio, Dessy investì un ribelle dei gradi di Comandante per poter mettere ordine in quella bolgia che era diventato il posto di blocco dei partigiani. Fatto ciò si poté riportare i fascisti indietro e concentrarli a Villa Olmo. Il Comandante ribelle, dopo aver organizzato le raccogliticce forze della Resistenza di Cernobbio, presentò subito le dimissioni, qualificandosi per… fascista.

Le due auto in missione poterono, quindi, proseguire verso Nord, venendo fermate dai partigiani dopo 28 chilometri, al posto di blocco di Cadenabbia. Erano le 14:00 del 27 Aprile, mancavano quasi quattro chilometri a Menaggio, ove si pensava fosse ancora Mussolini. In realtà, il Duce, con tutta la colonna italo-tedesca al seguito, aveva abbandonato il paesino già alle 5:30 del mattino e da diverse ore stazionava nei pressi di Musso, 18 chilometri più a Nord di Cadenabbia, nell’attesa di compiersi il tragico destino.

Anche a Cadenabbia i ribelli non riconobbero nessun valore ai documenti firmati dal CLN di Como. Circondarono armi spianate le auto, arrestarono tutti e, dopo aver riconosciuto Colombo, decisero di passarli per le armi. Fu solo il duro intervento di Dessy che sospese la fucilazione, in attesa di una migliore identificazione di tutti i fermati, che impedì la sommaria strage.

Il gruppo catturato venne riportato indietro, a Tremezzo, dove furono rinchiusi in una cantina. Poi, a randellate, vennero fatti salire su un camion, portati in trionfo ad Argegno e fatti proseguire per San Fedeli d’Intelvi, sulle montagne.

In realtà – di là di Colombo, che era stato identificato per il “famigerato” Comandante della Legione Autonoma Mobile “Ettore Muti” e che era già nel mirino di più di qualche ribelle che non aspettava altro che sfogare il suo odio –, i partigiani non sapevano chi fossero i catturati. Certamente, non potevano sapere chi fosse Vanni Teodorani, come nessuno identificò Romualdi.

Giunti a San Fedele d’Intelvi, il camion si fermò davanti alla caserma della Guardia di Finanza dove un Capitano con i suoi militi prese in consegna Colombo e riuscì a far sbollentare gli spiriti dei partigiani che decisero di portare i fermati alla Prefettura di Como, dove saranno liberati: “Sono ormai le nove e tre quarti [di sera del 27 Aprile]. La città è tranquilla e ancora oscurata”. Dell’insurrezione nessuna traccia…

Tutti tirarono un sospiro di sollievo, soprattutto per il Comandante della “Muti” che era stato riconosciuto e al quale tutti volevano fare la pelle. Purtroppo, però, non si salvò come creduto dai suoi camerati: fu preso dai comunisti ed assassinato a Lenno, il 29 Aprile seguente.

Vanni Teodorani tornò presso la sua abitazione di Como dove, nel pomeriggio del 28 Aprile, ricevette la visita di un Poliziotto statunitense “accompagnato dai soliti straccioni nazionali per vedere la casa”. Solo la mattina dopo, leggendo l’“Avanti!” portatogli dalla cameriera apprenderà della morte del Duce e della mattanza di Dongo. Fu a questo punto che decise di lasciare l’abitazione e trovare rifugio presso la casa di un’amica ed iniziare la sua lunga latitanza.

Questi sono gli eventi cui Vanni Teodorani ha partecipato di persona e, quindi, può considerarsi un testimone diretto che supera per importanza tutti gli altri “ciarlatani” o “interessati ricostruttori della propria coscienza” o veri e propri “romanzieri” che hanno discusso sulle ultime ore del Duce e della RSI.

A nostro avviso i punti più interessanti di questa testimonianza sono:

- La presenza a Como – e, quindi, su tutto il lungolago di Como – di Agenti dei Servizi alleati fin dalla notte tra il 26 e il 27 Aprile (il ché non esclude la loro presenza prima e, soprattutto, dopo);

- L’iniziativa di andare a prelevare il Duce che si ipotizzava fermo a Menaggio per riportarlo a Como ad attendere l’arrivo degli Alleati fu di Guastoni e non di Dessy, l’Alto Ufficiale della Rete Nemo. Guastoni, oltretutto, propose l’iniziativa a Vanni Teodorani, ossia a colui che non aveva, in quel frangente, nessun incarico politico e militare e si mosse, quindi, in “contesto familiare”. Solo successivamente decisero di accompagnare Vanni Teodorani il Vicesegretario del PFR Romualdi, massima Autorità politico-militare presente a Como, e Colombo, Comandante della “Muti”.

Molti lati oscuri non sono stati comunque chiariti come, ad esempio:

- Il ruolo di Dessy e di Guastoni in tutta la faccenda della liquidazione delle forze della RSI a Como, oltre che nella missione “salva-Mussolini” (secondo gli studi di Morini, il vero regista delle operazioni fu Dessy, qui invece assume un ruolo preminente Guastoni);

- I veri rapporti intercorsi tra Dessy-Guastoni e Romualdi-Vanni Teodorani (prima e dopo il 26 Aprile);

- I reali motivi della mancata mobilitazione dei fascisti per raggiungere il Duce a Menaggio e, quindi, della mancata attuazione degli ordini di Pavolini.

Vanni Teodorani, bisogna specificarlo, assolve tutti – lui per primo, ovviamente – e, nonostante il cedimento di alcuni, di cui non fa il nome, rende onore alle figure di Romualdi e Celio, negli anni sempre accusati di “doppiogiochismo” o di debolezza estrema, considerati i responsabili principali della “stasi di Como”.

Nel suo scritto, Vanni Teodorani riporta anche notizie indirette, di seconda mano se vogliamo, tra cui una che ci ha in particolar modo colpito. Riguarda la drammatica scena che qualcuno narra si verificò dopo la mattanza dei gerarchi fascisti sul lungolago di Dongo il 28 Aprile 1945, ossia la “resurrezione” di uno dei fucilati che, di nuovo in piedi, salutò romanamente i partigiani esterrefatti gridando: «Ritorneremo!», prima di essere abbattuto definitivamente da una nuova scarica di mitra. Si sostenne che il “risorto” fu niente meno che Pavolini.

Vanni Teodorani riporta un’altra storia, che vale la pena scrivere integralmente:

“Questo massacro commosse tutti e subito i vari giornali ci pubblicarono pagine quasi poetiche. Un brutto opuscolo edito a Como, con una copertina verde pallido, rifà la storia a modo suo ricalcandola sulla relazione ufficiale. Però nell’ultima pagina c’è qualcosa che né il compilatore né il boia può essersi inventato. Rieleggiamolo.

‘Dopo che la fucilazione era avvenuta e tutti i gerarchi erano caduti la folla sostava gli angoli della piazzetta guardando in silenzio. Quando dal mucchio di giustiziati uno si alzò, si rivoltò verso il Plotone e gli spettatori e li prese ad indicare uno per uno con il dito puntato. I presenti terrorizzati fuggirono urlando e raggiunto dai nuovi colpi il morente ricadde’.

Io so come se avessi visto chi era l’accusatore, tanto il gesto mi era familiare. Nelle sere d’Inverno mentre eravamo riuniti in camera di Amicucci al ‘Plaza’ con Ferretti, Pini, Mori, Alessi ed altri, quando entrava Coppola si fermava sempre sulla porta e, ripetendo un gesto solito, ci contava col dito ad alta voce «uno, due, tre, cinque, sette» secondo quanti eravamo e invariabilmente aggiungeva «impiccati». Lo scherzo ci lasciava freddi, ma lui si divertiva un mondo con quella sua faccia di Savonarola del Novecento, nella cui antica esilità si leggeva un’indomita energia. E fu lui certamente a ripetere un’ultima volta sulla piazza di Dongo il gesto preferito indicando al giudizio della storia i suoi assassini.

Coppola era veramente una cosa seria nel fascismo militante. Lontano da ogni superficialità, ad ogni bassezza di politica, lui credeva e sapeva. Uomo di alta cultura, titolare giovanissimo per meriti scientifici delle cattedre di greco e di latino all’Università di Bologna, la più antica d’Europa, studioso scrupoloso e attento, uomo di cuore e d’onore, prima pensoso di guadagnarsi da solo quel posto nel mondo della cultura che le sue qualità esigevano. Aveva aderito al vecchio fascismo piuttosto tardi trovandovi subito quell’atmosfera di classico idealismo che aveva inseguito tutta la vita fra le righe degli antichi autori. Convinto assertore dell’unità europea, militava per questo dalla parte della Germania a cui confessava di dover molto anche come studioso. Combattente e mutilato delle due guerre mondiali, povero in senso assoluto, non solo perché privo di rendite e di gioielli, ma anche e soprattutto nella sua spartana pratica di vita, avrà avuto sì o no due vestiti, rigettava il comunismo solo perché vi vedeva il nemico patentato del suo idealismo che per lui rappresentava nel tempo l’anima della civiltà. Grande ammiratore di Croce era anticrociano perché giudicava che spesso il filosofo non si era dimostrato tutto d’un pezzo come lui l’avrebbe voluto. E come lui dimostrò di essere. Grande spregiatore della politica e dei suoi uomini, e in fondo anche di ogni dottrina contingente, amava ripetere che sarebbe stato con Mussolini fino in fondo, perché era l’unica cosa che si elevava sulla normale melma umana. In questa melma dantescamente tuffava camerati ed avversari e ai suoi giovani amici consigliava di lasciare il mondo e di dedicarsi solo agli studi e all’Idea, un’Idea di perfezione che in lui era completamente astratta. Questo filosofo puro come l’acciaio, gentile come una fanciulla, e limpido come il cristallo, era il criminale di guerra fucilato nella schiena davanti al lago di Dongo.

Appena tornato da un convegno europeo che l’aveva molto impressionato in cui Romeni e Ungheresi, Baltici e Finlandesi avevano accusato l’Italia che con l’otto Settembre aveva tradito la fiducia che le Nazioni minori riponevano in lei, abbandonandole in completa balia del vincitore, Tedesco o Russo che fosse, Coppola sostenne che bisognava fare qualcosa per testimoniare la fecondità del pensiero europeo in Italia. E un po’ perché mi era amico, un po’ perché mi sopravvalutava, mi incaricò di preparare uno studio sull’Europa nel pensiero di Mazzini”.

Come abbiamo detto, Vanni Teodorani lasciò in “sospeso” troppe cose sulla “stasi di Como” nei suoi appunti del 1945-1946. E, infatti, nel 1954 su “Asso di Bastoni” e poi nel 1958 con Perché fu ucciso Mussolini (in AA.VV., Mussolini, C.E.N.), aggiunse particolari molto importanti che confermano quanto da noi evidenziato sulla strana “brevità” della ricostruzione di dieci anni prima: Vanni Teodorani sapeva molto e il suo ruolo, in quei giorni, probabilmente non gli fu affidato dal caso, tanto che lo stesso Franco Morini, nel suo ventennale studio, lo dice ben “agganciato” alla Rete Nemo, ossia ai Servizi segreti statunitensi (cfr. F. Morini, Rete Nemo, cit.). Quando e da quanto, come e perché è difficile dirlo, ma la dettagliata ricostruzione di Vanni Teodorani del 1954-1958 getta nuova luce su quelle ore “fatali” e ne fa un protagonista assoluto.

Senza tornare su quest’ultima ricostruzione, nota ai ricercatori, diciamo per sommi capi che i Servizi statunitensi avrebbero voluto internare in Sardegna Mussolini dopo averlo catturato, contando nell’intervento diretto della Guardia di Finanza che, nel frattempo dell’arrivo degli Agenti americani sul lungolago di Como, avrebbe dovuto tenere in consegna il Duce. Così sembrò realizzarsi con la consegna dell’illustre prigioniero alla caserma della GdF di Germasino. Avvennero però dei gravi contrattempi e, alla fine, invece di un “rappresentante” statunitense, si presentò alla Guardia di Finanza un Capitano appartenente “al Servizio informativo di altra potenza”, che prese in consegna Mussolini e rese vana l’operazione di salvataggio escogitata dagli USA.

Chi fosse questo Capitano, certamente un Britannico, nessuno sa, ma la sua presenza in quelle ore sul lungolago di Como aprirebbe una serie di scenari incredibili sulla morte del Duce: “Quando a Roma si riseppe dell’avvenuta strage, il CLN era riunito al Palazzo dei Marescialli. La notizia della tragica fine del Duce lasciò pensosi e perplessi tutti i presenti, Nenni compreso. Solo l’anziano leader della Democrazia Cristiana la commentò vivacemente: «Meno male! Così non parla»”.

Pietro Cappellari

(“L’Ultima Crociata”, a. LXXIII, n. 5, Luglio-Agosto 2023)

1 Comment