Storia e Dottrina del Fascismo

La radicalizzazione delle posizioni politiche

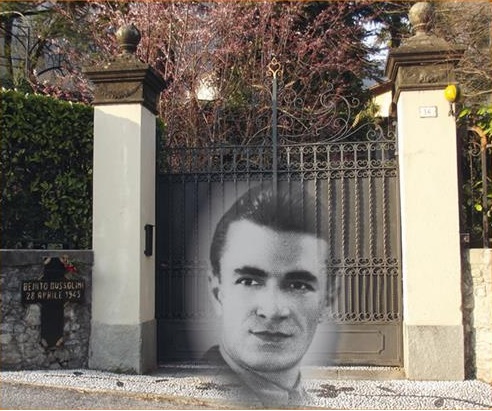

Le origini del fascismo vanno ricercate nel processo di revisione del marxismo iniziato nella seconda metà dell’Ottocento e, più precisamente, nelle teorie dei sindacalisti rivoluzionari e – soprattutto – nell’“arricchimento” politico del socialismo rivoluzionario promosso dal giovane Benito Mussolini divenuto Direttore dell’“Avanti!” negli anni precedenti lo scoppio della Prima Guerra Mondiale.

A Milano, in quei mesi, si viveva un clima effervescente, non solo per l’attivismo politico di Mussolini, ma anche perché il capoluogo era meta di intellettuali e militanti di spessore che ne caratterizzavano il volto di una “città all’avanguardia”. Presente anche il sindacalista rivoluzionario Filippo Corridoni, tutto intento ad organizzare l’Unione Sindacale Milanese, in polemica con il PSI, che fu tra i primi ad accorgersi dell’eccezionalità del personaggio Mussolini. Scriveva nel Gennaio 1913 ad Alceste De Ambris:

Per Milano, carissimo, l’affare è imbrogliato. […] Mussolini poi è quasi venerato. Un uomo eccellente, sai? Eccellente sotto tutti i rapporti. Ha un’anima d’asceta e tutte le qualità esteriori del demagogo. Temibilissimo. Bada Alceste che non sono puerilità. Io so, sento che Mussolini sarà il mio avversario per quanto ci leghi una forte simpatia.

Erano anni di profonde trasformazioni politiche, con il socialismo che faceva la sua comparsa sulla scena di quell’Italia per molti aspetti ancora arretrata e con gli stessi nazionalisti – alla loro prima esperienza parlamentare – che nel loro III Congresso Nazionale (Milano, 16-18 Maggio 1914) prendevano decisamente le distanze dal liberalismo.

Lo Stato liberal-democratico, in quegli anni, si vide per la prima volta messo sotto accusa, sia da sinistra, sia da destra.

Nel 1912 (I Congresso Nazionale di Modena, 23-25 Novembre), da una scissione dalla Confederazione Generale del Lavoro era nata l’Unione Sindacale Italiana (USI), strumento operativo dei sindacalisti rivoluzionari di Alceste De Ambris che agiva contro i riformisti della CGL e in polemica con il parlamentarismo del PSI, lanciando il mito dello sciopero generale insurrezionale. Poco dopo, nel Febbraio 1913, anche il forte Sindacato Ferrovieri Italiani (SFI) abbandonò la “moderata” Confederazione Generale del Lavoro, radicalizzando la propria posizione.

Anche i repubblicani registrarono mutamenti sostanziali nella loro politica, scavalcati a sinistra dall’ascesa del Partito Socialista e subendo una “frana” a destra capeggiata da Salvatore Brazilai, favorevole alla Guerra di Libia del 1911. Dopo la sconfitta elettorale dell’Autunno 1913, la soluzione fu trovata radicalizzando le posizioni antisistema (XII Congresso Nazionale di Bologna, 16-18 Maggio 1914), aprendo le porte ad una collaborazione con i sindacalisti rivoluzionari di Alceste De Ambris e con gli anarchici di Errico Malatesta.

Se a tutti questi eventi si aggiunge che anche il PSI, grazie all’asse Lazzari-Mussolini, imboccò decisamente la via antisistema (XIV Congresso Nazionale di Ancona, 26-29 Aprile 1914), si può ben comprendere come lo Stato liberal-democratico venisse recepito dalle masse. I tempi sembravano maturi per un suo “pensionamento” e all’orizzonte si profilava la soluzione del socialismo e della repubblica.

Solo la Confederazione Generale del Lavoro rimase in mano alla corrente riformista, per nulla convinta dai propositi rivoluzionari che si facevano largo tra le classi popolari (IV Congresso Nazionale di Mantova, 5-9 Maggio 1914). Questa impostazione spezzò sul nascere ogni effettiva collaborazione con il PSI in caso di sommovimenti a carattere rivoluzionario e pregiudicò, anche negli anni a venire, ogni ipotesi di elaborare una comune strategia rivoluzionaria.

Fu con queste importanti novità politiche che si giunse al Giugno 1914, che fu un mese straordinario per la storia d’Italia e, come vedremo, anche per l’Europa intera.

Una tappa fondamentale del processo di revisionismo del marxismo al quale abbiamo accennato all’inizio di questo breve saggio fu costituita per l’appunto dalla Settimana Rossa del 7-14 Giugno 1914, che costituì il più grande sommovimento a carattere popolare registrato nel Regno prima dello scoppio del conflitto mondiale.

L’insurrezione popolare

L’episodio che diede fuoco alle polveri si verificò ad Ancona il 7 giugno 1914, dove era stata indetta una mobilitazione contro le Compagnie di disciplina del Regio Esercito, una campagna nazionale lanciata dai movimenti di sinistra in aperta contestazione della Festa dello Statuto che veniva celebrata istituzionalmente proprio quel giorno. Il tutto all’interno di una diffusa azione antimilitarista in favore degli anarchici Antonio Moroni (il sindacalista rivoluzionario che era stato inviato in una Compagnia di disciplina per aver denunciato il duro trattamento militare subito per le sue idee) e Augusto Masetti (che nel 1911, mobilitato per la Guerra di Libia, non aveva esitato a sparare contro il suo Comandante).

Il 7 Giugno 1914, il Comitato Nazionale pro Masetti – diretto dall’anarchico Armando Borghi e dai sindacalisti rivoluzionari Pulvio Zocchi e Edmondo Rossoni – si mobilitò in tutta Italia, affiancato dai dirigenti della Federazione giovanile socialista, tra cui tale Attilio Longoni, programmando manifestazioni “concorrenti” – anche se sarebbe il caso di parlare di “contromanifestazioni” – la Festa della Statuto, con la quale il Regno d’Italia rendeva omaggio alle libertà costituzionali concesse ai sudditi dal Re Carlo Alberto nel 1848.

Protagonisti della giornata incendiaria di Ancona furono i repubblicani guidati da Pietro Nenni, gli anarchici con a capo Errico Malatesta ed i sindacalisti rivoluzionari di Alceste De Ambris che, dopo un comizio, marciarono compatti verso Piazza Roma, dove si teneva la manifestazione ufficiale per la Festa dello Statuto. Le Forze dell’Ordine cercarono di bloccare il corteo, venendo aggredite dai manifestanti e in parte sbandate. In questo clima di disordine, i Carabinieri Reali, vistisi spacciati, spararono contro la folla – norma consuetudinaria nello Stato liberale e democratico – provocando la morte di tre manifestanti: l’anarchico Attilio Ciambrignoni ed i repubblicani Antonio Casaccia e Nello Budini.

L’ennesima strage compiuta dalle Forze dell’Ordine – ancora non si erano spenti gli echi dell’eccidio di Roccagorga del 6 Gennaio 1913 – diede fuoco alle polveri. Il PSI e la CGL – sebbene con una lettura diversa – proclamarono lo sciopero generale che, per molti militanti, fu una chiamata all’insurrezione.

La contrapposizione tra Stato liberaldemocratico e masse popolari, che si trascinava dalla famosa strage di Milano dell’8-9 Maggio 1898, quando il Gen. Bava Beccaris fece sparare sulla folla in agitazione per il carovita con i cannoni provocando un centinaio di morti, toccò l’apice. Ben presto, tutta l’Italia Centro-Settentrionale, con alcune città del Meridione, fu percossa da un violento fremito rivoluzionario. In Romagna e nelle Marche il sommovimento prese decisamente un carattere insurrezionale, tanto che ovunque si diffuse la notizia della proclamazione della repubblica: l’ora della rivoluzione era arrivata. Per la prima volta lo sciopero ebbe un carattere aggressivo, di offesa diretta al sistema. Per la prima volta, il proletariato in agitazione, che fino ad allora non aveva mai osato nemmeno venire a contatto con la forza pubblica, la attaccò frontalmente, spesso sbaragliandola. Scriveva Mussolini sull’“Avanti!” il 9 giugno:

Lo sciopero generale deve riuscire immenso, impressionante.

Esso deve significare che il proletariato italiano si stringe tutto – moralmente e materialmente – attorno ai suoi compagni criminosamente trucidati ad Ancona ed insorgere contro i responsabili – diretti o indiretti – dell’eccidio.

Responsabile primo il Governo.

Questo Governo che ama indossare paludamenti di mentita democrazia – né più, né meno di quelli che lo hanno preceduto – continua a esercitare la politica delle classi dominanti italiane: la politica dell’assassinio di Stato.

Sarà questa volta, in cui il movimento irrefrenabile del proletariato riuscirà a imporre la parola “fine” nella dolorante cronistoria degli eccidi che da Conselice a Milano, da Milano a Rocca Gorga, da Rocca Gorga ad Ancona – dal 21 Maggio 1891 al 7 Giugno 1914 – lasciarono centinaia di morti e di feriti sulle piazze e le strade della terza Italia?

Noi lo speriamo. Noi lo vogliamo.

Il Ministero Salandra mobilitò diecimila soldati per far fronte alla situazione che divenne subito incontrollata, anche per l’adesione – seppur tardiva – dei ferrovieri, che paralizzò la vita della Nazione. Incontrollata, però, non solo per il Governo. Infatti, anche il PSI – per non parlare della CGL – fu travolto dell’evento, scavalcato ed anticipato dallo spontaneismo insurrezionale delle masse. Nessuno dei Deputati della sinistra delle regioni in fiamme era sul territorio quando scoppiò l’insurrezione, impegnati nei “giuochi” parlamentari a Roma e sorpresi anche loro dalla rivolta in atto.

Che la degenerazione degli eventi fosse generale lo si vide subito: anziché convogliare il sommovimento verso uno sbocco rivoluzionario – per quanto aleatorio ed irreale –, si assistette ad un’assenza di direttive politiche da parte degli organi nazionali e dei maggiori esponenti della sinistra rivoluzionaria e ad un “fai da te” convulso, senza prospettive, che si materializzò in violenze gratuite e, addirittura, nell’assalto alle chiese che furono volgarmente profanate, derubate degli oggetti preziosi, devastate ed incendiate (cfr. fatti di Senigallia). Il tutto sotto gli occhi di una folla acquiescente quando non festeggiante e partecipe. Anche nelle Diocesi di Ravenna e Faenza si registrano simili imprese: a Mezzano, della chiesa rimasero solo le pareti annerite e il Parroco fu costretto dalla massa imbestialita a spogliarsi della talare. Scene che sembrano anticipare le barbarie che saranno commesse dai “rossi” in Spagna durante la guerra civile.

A Villanova, il Parroco fu costretto a fuggire per i campi, mentre i sovversivi penetravano in canonica dove tale Mina Tavolazzi si impossessava delle ostie consacrate e le portava alla “cena sociale” appositamente organizzata dai sovversivi insorti, dove le sbriciolava sulle teglie fumanti, sfidando con parole blasfeme Gesù Cristo. Infine, posata in terra la pisside che conteneva le sacre specie, vi urinava dentro, provocando entusiasmo tra i compagni in festa.

A Faenza, dopo un comizio dell’anarchica Maria Rygier, i sovversivi incendiarono la Prefettura, assaltarono una caserma della Polizia e, ovviamente, appiccarono il fuoco al duomo ed altre chiese.

A Forlì, la folla fu arringata alla rivolta dal Sindaco Avv. Giuseppe Bellini, dal sindacalista Alberto Macrelli e dal repubblicano Armando Casalini.

Ad Alfonsine, venne devastato il circolo monarchico, la stazione e la chiesa.

Ovunque si crearono posti di blocco che imponevano il nuovo “ordine rivoluzionario”.

A Ravenna, venne ucciso il Commissario di PS Giuseppe Miniagio e nella frazione di Savio venne sequestrato il Gen. Luigi Agliardi con sei Ufficiali.

A Parma, vennero issate le barricate, divelta ed incendiata la croce della Chiesa delle Grazie, distrutta la Cappella di San Giovanni Nepomuceno, la cui statua decapitata fu gettata nel vicino torrente. Alla Camera del Lavoro – dove si alternavano Maria Rygier, Umberto Pasella ed Alceste De Ambris – si viveva di entusiasmo: si parlava della proclamazione della repubblica in tutta la Romagna.

A Milano, Mussolini e Corridoni arringarono una folla di dodicimila scioperanti. Disse il Direttore dell’“Avanti!” all’arena quel 9 Giugno:

«[…] Converrà armarci, avere la voluttà del pericolo, spingerci in guerra per vendicare le vittime di oggi e di ieri e scalzare questo regime sociale basato sull’ingiustizia e sull’iniquità.

Conviene che questo sciopero generale sia sentito: andiamo in piazza, ci sono i caffè aperti, le carrozze che vanno; ci sono i teatri ed i caffè-concerti dove la borghesia va ad abbruttirsi: questi locali devono essere chiusi.

Lavoratori!

Proseguiamo nella lotta. Evviva lo sciopero generale. Evviva la rivoluzione!».

Negli incidenti che seguirono, Corridoni fu malmenato ed arrestato dalle Forze dell’Ordine, così Mussolini che però fu salvato dall’arresto dal pronto intervento di Amilcare De Ambris, fratello di Alceste, che lo portò in salvo alla direzione dell’“Avanti!”.

Quando, dopo le prime ore di entusiasmo, ci si ricordò che si doveva dare agli insorti un obiettivo concreto, subentrò lo scoramento tra i dirigenti che avevano diffuso il verbo rivoluzionario, senza preparare nessuna rivoluzione. E, come c’era da aspettarselo, la CGL (300.000 iscritti), già il 10 Giugno, si sfilò dall’agitazione in atto, ponendo fine allo sciopero generale. Emblematicamente, la prima Camera del Lavoro a fare cessare la mobilitazione fu quella di Venezia, in mano al capo della corrente massimalista del PSI, Giacinto Menotti Serrati!

La stessa Unione Sindacale Italiana – ossia l’organizzazione dei sindacalisti rivoluzionari, forte di 100.000 associati, che aveva fatto suo il dogma dello sciopero generale insurrezionale – si accodò alla riformista CGL!

Il PSI (40.000 iscritti) accettò il fatto compiuto.

Tutto questo, proprio quando il Sindacato Ferrovieri si “ricordava” di associarsi allo sciopero generale…

Tra le masse in rivolta si diffuse l’incredulità, le stesse copie de “Il Secolo” e de “Il Resto del Carlino” che riportavano l’ordine di fine dello sciopero da parte della Confederazione Generale del Lavoro vennero bruciate in piazza a Forlì e a Rimini.

A questo punto, però, anche i capi della rivolta, come Pietro Nenni ed Alceste De Ambris, dovettero comprendere che si era finiti in un vicolo cieco e che l’insurrezione non avrebbe mai potuto tramutarsi in un evento rivoluzionario. Nonostante il parere negativo degli anarchici di Errico Malatesta, fecero di tutto per far rientrare la sedizione in atto.

Anche alcuni repubblicani non vollero smobilitare e, capeggiati da Armando Casalini, incitarono i rivoltosi a proseguire nello sciopero.

Si era alla fine. E questa fine – nonostante i proclami di circostanza – lasciò tutti con l’amaro in bocca per un’occasione che sembrava persa. Un senso di frustrazione si diffuse tra chi era insorto con ben altri propositi e, davanti alla ritirata confederale, dovette incassare quella che fu vissuta come una vera e propria sconfitta.

La lezione

In una settimana di insurrezione, tra i rivoltosi si contarono diciassette morti e 600 feriti; tra le Forze dell’Ordine due caduti e 408 feriti. Centinaia gli arrestati, anche se poi le inchieste furono tutte archiviate per l’amnistia che, nel Dicembre 1914, per ironia della sorte, il Re Vittorio Emanuele III concesse ai sovversivi implicati nel tentativo rivoluzionario.

Furono coinvolti nella mobilitazione un milione di lavoratori, secondo il Direttore dell’“Avanti!” addirittura il doppio, se non il triplo. Qualcosa che non era mai avvenuto nella storia d’Italia.

I repubblicani, gli anarchici, i sindacalisti rivoluzionari, lo stesso Benito Mussolini, accusarono la CGL di tradimento e viltà, addossandole le responsabilità della fine dello sciopero insurrezionale. Tuttavia, Mussolini tornò sui suoi passi, rettificando l’accusa e parlando solamente di “errore” dei confederali, incassando nello stesso tempo la controffensiva dei socialisti riformisti in cerca di rivincita dopo la sconfitta nel congresso di Ancona dell’Aprile precedente. Il Direttore dell’“Avanti!” rispose opponendo al revisionismo riformista il suo revisionismo rivoluzionario, antidogmatico, “nazionale”[1].

La Settimana Rossa, di là della “grandiosa” prova generale, della riuscita “ginnastica rivoluzionaria” che annunciava una nuova era, aveva emesso una sentenza “terribile” per molti dirigenti della sinistra rivoluzionaria: la rivoluzione era per il momento impossibile. Mussolini fu tra i primi a trarne le conseguenze, venendo in lui meno la visione vittoriosa dello slancio del proletariato per la conquista del potere. La rivoluzione restava una mèta, come raggiungerla però ben pochi sapevano. Però, una cosa, fu chiara: solo l’unità delle forze rivoluzionarie avrebbe portato dei risultati. Superare le barriere e i settarismi dogmatici per una nuova visione politica era più importante delle stesse ideologie per Mussolini.

I sindacalisti rivoluzionari, che tutto avevano puntato sul mito dello sciopero generale insurrezionale, dovettero correre ai ripari e confessare tutta la loro frustrazione. Alceste De Ambris ammise amaramente la “tragica contraddizione” del suo apostolato rivoluzionario: tutto l’anno si predicava il dovere dell’azione eroica e della rivolta contro il sistema, ma quando le masse insorgevano erano proprio loro a doverne contenere la violenza e a scendere in campo per soffocarne lo slancio rivoluzionario, negando così tutta la propaganda fino ad allora fatta. Bisognava trovare un’altra strada… ma quale?

Pochi giorni dopo, la storia darà ai rivoluzionari italiani una nuova prospettiva politica.

La guerra come rivoluzione possibile

Il 28 Giugno 1914, con l’assassinio dell’erede al trono dell’Austria-Ungheria, si diede fuoco alle polveri che portarono allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Questa, come un uragano, travolse tutto e tutti, scompaginando gli stessi partiti politici di sinistra che dell’antimilitarismo, quand’anche dello stesso antipatriottismo e della rinnegazione dei valori della Nazione avevano fatto la loro bandiera principale.

La guerra che stava travolgendo l’Europa venne vista come l’occasione di concretizzare quella rivoluzione da sempre predicata, ma mai concretamente preparata. Il fallimento della Settimana Rossa fu un passo importante per permettere una più lucida analisi della realtà italiana, delle capacità rivoluzionarie delle masse. Allora il mito dello sciopero rivoluzionario fu soppiantato da un mito che sembrò più concreto, quello della guerra rivoluzionaria: il conflitto che avrebbe arso l’Europa sarebbe stata la premessa per la costruzione di un nuovo ordine politico. E molti protagonisti della Settimana Rossa si arruolarono Volontari, accorrendo al richiamo della difesa della Repubblica francese contro il militarismo prussiano e l’imperialismo austro-ungarico, cui si aggiunse fin da subito l’appello dei repubblicani per la liberazione dei Trento e Trieste, primo segnale che – a sinistra – stavano subentrando, attraverso un nuovo irredentismo, tematiche “nazionali”. Tematiche che di lì a poco assunsero una centralità indiscutibile. Lo stesso Antonio Moroni – il sindacalista rivoluzionario in solidarietà del quale scoppiarono gli incidenti della Settimana Rossa – fu tra i primi ad arruolarsi Volontario nella Legione garibaldina in Francia.

L’interventismo rappresentò un passaggio fondamentale della sinistra rivoluzionaria verso formulazioni politiche più attinenti alla realtà, costituendo un nuovo strappo al consuetudinario pacifismo dei marxisti italiani che, perseverando in questo dogma, finirono emarginati.

L’Unione Sindacale Italiana non accettò l’interventismo cui si fecero protagonisti Alceste De Ambris e Filippo Corridoni, facendo quadrato sul neutralismo dell’anarchico Armando Borghi. De Ambris e Corridoni guidarono quindi la scissione, fondando l’Unione Italiana del Lavoro (UIL). Una nuova “frana” per l’USI che, nel 1911, già aveva dovuto subire l’uscita del gruppo degli intellettuali del calibro di Arturo Labriola, Angelo Oliviero Olivetti e Paolo Orano, favorevoli alla Guerra di Libia. Il Primo conflitto mondiale diede un’altra spallata ai sindacalisti rivoluzionari pacifisti, provocandone una crisi dalla quale non si ripresero.

Dei repubblicani abbiamo già detto. Furono i primi a “dichiarare guerra”, ma non riuscirono mai più a recuperare il terreno perso e quella centralità politica che avevano conquistato durante la Settimana Rossa.

Mussolini, dopo aver cercato di portare il PSI su posizioni di “neutralità attiva” ed aver fallito, ruppe gli indugi e si unì da protagonista alla scelta interventista dei sindacalisti rivoluzionari di De Ambris e Corridoni.

Le analisi

Quello che rimase dopo la Settimana Rossa fu, comunque, una sensazione di “paura” tra la borghesia, che aveva letto l’insurrezione come il collasso del sistema italiano e il prevalere della volgare violenza delle forze sovversive. Un timore che diventerà sempre più reale e presente dopo il trionfo della Rivoluzione bolscevica in Russia (1917) e l’inizio del Biennio Rosso in Italia (1919-1920). Un timore, si badi bene, che fu comune a tutta Europa, varcando anche l’oceano dove negli USA, il “Paese della libertà”, l’orgogliosa repubblica democratica “faro dei diritti”, furono approvate le dimenticate Palmer Raids – le ordinanze del Procuratore generale Mitchell Palmer del 1919 – che portarono in carcere 4.000 “sovversivi” senza regolare processo. Qualcosa di incredibile, come l’altrettanto silenziato massacro dei minatori di carbone avvenuto prima dello scoppio della Settimana Rossa, a Ludlow (Colorado) il 20 Aprile 1914: quattordici manifestanti, tra cui donne e bambini, vennero assassinati dai National Guardsmen al servizio dei Rockfellers, con raffiche di mitraglia o arsi vivi, cui si dovettero aggiungere altri sette operai sommariamente passati per le armi (tre furono i caduti tra i National Guardsmen).

Una democrazia, quella americana, talmente amante della “libertà” che, nel 1916, era intervenuta nella Rivoluzione messicana, con il giovane Ufficiale George Patton, futuro “liberatore” d’Europa, in azione contro i rivoluzionari, artefice dell’assassinio di Julio Cardenas, braccio destro di Pancho Villa… In quello stesso anno, negli USA, veniva arrestato l’anarchico Carlo Tresca che lo stesso Antonio Gramsci definì “martire futuro per i socialisti” … Sta di fatto che Tresca venne assassinato a New York l’11 Gennaio 1943, ma non dai “fascisti” come si volle far credere, ma probabilmente da Agenti stalinisti contro i quali aveva duramente polemizzato ai tempi della Guerra di Spagna…

La Settimana Rossa, quindi, insegnò che le masse erano pronte per la rivoluzione, ma anche che la borghesia – e con essa lo Stato, l’Esercito – non sarebbe rimasta a guardare il “sole che sorge”. Sebbene i sistemi liberali e democratici dimostrassero tutta la loro consunzione, avrebbero reagito come avevano fatto sempre: sterminando i proletari. In Italia, in Europa, negli USA, la reazione era in agguato e con essa ci si doveva confrontare. La preparazione rivoluzionaria esigeva una strategia, ma anche le armi: non si potevano certamente sfidare le Forze Armate con i sassi e i bastoni come si era fatto durante la rivolta di giugno.

“L’Osservatore Romano” rimase disgustato dalla profanazione delle chiese ed accusò – anch’esso – il liberalismo, “il nemico della pace delle coscienze, della stabilità delle famiglie, della prosperità, anche materiale, delle Nazioni, dell’ordine e della pace sociale” (20 giugno 1914).

Mussolini, all’indomani del fallimento della Settimana Rossa, fissò l’attenzione sul pericolo della reazione. Non erano sfuggiti degli episodi che andavano attentamente studiati. A Parma, ad esempio, si erano rivisti in azione i “volontari lavoratori”, ossia le squadre armate dell’Agraria, composte dai rampolli delle famiglie borghesi, che avevano il compito di rintuzzare le violenze degli scioperanti come era avvenuto già nel 1908. Anche Firenze aveva visto scendere in campo le forze della borghesia in funzione antisovversiva, mentre a Venezia erano stati 3.000 nazionalisti ad inscenare violenti cortei contro i rivoluzionari al canto dell’Inno di Mameli. A Napoli, gli studenti nazionalisti avevano affiancato le Forze dell’Ordine nella repressione degli ultimi scioperanti ancora in agitazione dopo la fine della mobilitazione.

Disse Mussolini l’11 Giugno durante un affollato comizio all’arena di Milano:

«[…] La borghesia sta in agguato e ci ascolta e ci sorveglia […]. I nazionalisti, i borghesi, i nostri nemici vogliono prendersi una rivincita. A Roma, protetti dalla sbirraglia armata, hanno aggredito gli operai; anche il nostro Ciccotti, Lerda, alcuni Deputati sono stati percossi.

Qualcosa di simile si prepara anche qui a Milano.

Sabato si farà un comizio in cui i nazionalisti si prepareranno a formare un’altra polizia, peggiore di quella di cui noi tutti conosciamo i metodi selvaggi.

Questa sera tenteranno qualche dimostrazione. Ebbene, occorre che ci prepariamo, che non ci lasciamo sorprendere.

In ogni rione, in ogni sobborgo, si formino squadre di operai che stiano in continua vigilanza. Quando si avvicinerà l’orda dorata, si dia l’allarme. Se la classe borghese è così folle da volere un supplemento di guerra civile, l’avrà».

Lo scoppio della Grande Guerra travolse tutto e tutti. L’acquisizione del mito della Nazione, la centralità assunta dalla questione nazionale nel dibattito politico, mischiò ancora le carte e produsse un’accelerazione nel processo di revisione del marxismo che portò Mussolini alla fondazione dei Fasci Italiani di Combattimenti (23 marzo 1919) e, quindi, all’abbandono dello stesso marxismo. Quell’Esercito che fino ad allora aveva sparato contro le folle in rivolta per difendere lo Stato liberale e democratico, aveva compiuto uno sforzo straordinario, cementando individui diversi in un popolo, accelerando in modo progressivo la nazionalizzazione delle masse, facendosi esso stesso portatore di valori popolari. Al lavoro che tornava dalle trincee, Mussolini chiese di andare incontro. Al proletariato si erano sostituiti i produttori e i combattenti. Nuovi soggetti cui ci si doveva rivolgere.

Rivoluzionari, reazionari, reagenti

C’è chi ha visto la reazione borghese alla Settimana Rossa come una anticipazione della reazione squadrista del 1921-1922. In realtà, le cose sono molto più complicate di quelle che possono sembrare. Non bisogna dimenticare che il fascismo – di cui lo squadrismo fu tutt’al più il braccio armato – non poteva essere reazione, poiché era prima di tutto rivoluzione. Lo stesso Mussolini, davanti alla evidente reazione squadrista, parlava dei fascisti come “reagenti”. “Reagenti” davanti non all’avanzata del socialismo, ma alla discesa in campo del bolscevismo. Si dirà di sottigliezze verbali, ma la realtà fu questa. Se tra gli squadristi forse trovarono posto i nazionalisti di Parma e Venezia, di Napoli del Giugno 1914, ricordiamo che tra i maggiori dirigenti dei Fasci si annoverano alcuni nomi “illustri” della Settimana Rossa, dei quali abbiamo fatto cenno in questo breve saggio: Amilcare De Ambris ed Edmondo Rossoni (saranno alla guida dei sindacati fascisti), Attilio Longoni (primo Segretario nazionale dei movimento mussoliniano), Umberto Pasella (secondo Segretario nazionale dei Fasci), non ultimo quell’Armando Casalini che diverrà Segretario nazionale del PRI nel 1917, sarà Deputato nella Lista Nazionale fascista nel 1924 e finirà assassinato nel Settembre di quell’anno da un comunista che agirà in rappresaglia all’omicidio Matteotti. Ma anche Pietro Nenni ebbe una fugace “storia d’amore” con i Fasci (sarà il fondatore di quello di Bologna) e lo stesso Alceste De Ambris non si sottrasse a questo “abbraccio” tanto che contribuì a scrivere il famoso Programma di San Sepolcro (Giugno 1919), prima di allontanarsi da Mussolini e passare all’antifascismo di testimonianza, cui rimase fedele durante il suo lungo esilio in terra di Francia, nonostante i tentavi di “recupero” fatti dal Regime e all’interesse che espresse sulla rivoluzione corporativa che negli anni ’30 stava prendendo forma in Italia[2].

Mussolini non dimenticherà mai i suoi vecchi compagni e nella sua agenda politica, anche dopo la reazione squadrista che sconvolse l’Italia tra il 1921 e il 1922, vi fu sempre il “recupero” della sinistra, superando gli ormai obsoleti steccati ideologici che la tenevano divisa e ne facevano un insieme di sette in lotta tra loro e, per puro antagonismo viscerale, contro il suo Governo. Sono noti i tentativi di inserire nel suo primo Ministero elementi provenienti dal socialismo moderato e dalla Confederazione Generale del Lavoro. Un progetto che non sarà abbandonato neanche nei mesi successivi. Ancora nel 1924, tentò di “agganciare” la famosa Argentina Bonetti. Nata ad Imola nel 1866, era stata la prima donna a ricoprire la carica di Segretario generale della Fedeterra (dal 1904 al 1922). Mussolini le offrì un posto da Sottosegretariato al Ministero dell’Agricoltura, proponendole una sorta di riappacificazione in nome degli antichi trascorsi socialisti. La risposta fu negativa. Poi, arrivò “puntale” l’omicidio Matteotti che mise definitivamente fine ad ogni ipotesi di apertura a sinistra. Una sinistra allo sbando, capace solo di invocare il tirannicidio, con la quale divenne impossibile dialogare. Davanti al degenerare dell’ordine pubblico, la reazione squadrista chiese la Seconda ondata della Rivoluzione fascista. Fu così che nacque il Regime come poi passò alla storia. Un Regime che, si ricordi bene, pur negando le cosiddette “libertà democratiche” – delle quali ben pochi sapevano che farsene, sia a destra che a sinistra, per non parlare tra le masse popolari – non si permise mai di sparare sulla folla come avevano fatto gli Stati liberaldemocratici fino ad allora, né di “arare” le città con i carri armati come faranno poi gli Stati comunisti.

Pietro Cappellari

(Direttore della Biblioteca di

Storia Contemporanea “Goffredo Coppola”)

NOTE

[1] Cfr. B. Mussolini, La Settimana Rossa, “Utopia”, nn. 9-10, 15-31 Luglio 1914.

[2] Cfr. P. Cappellari, Fiume trincea d’Italia. Il diciannovismo e la questione adriatica: la protesta nazionale all’insurrezione fascista 1918-1922, Herald Editore, Roma 2018, pag. 68.