“Verso la fine inclinava il vecchio mondo. Della giovane stirpe appassiva il giardino di delizie – allo spazio libero e deserto di lassù anelavano gli uomini cresciuti, non più fanciulli. Gli dei sparirono col loro corteggio – Sola e inanimata rimase la natura. L’avvinsero nella ferrea catena dell’arido numero e della rigida misura. Si ridusse in polvere e vento e in oscure parole l’incommensurabile fioritura della vita”.

Novalis, Inni alla notte, V.

Novalis, forse l’incarnazione più pura del romanticismo tedesco e europeo, in queste poche ma splendide battute, racchiude il senso del vagare degli uomini, posteri di coloro che uscirono dal paradiso terrestre, dall’Eden. Alla gioia che nasce per lo stupefatto incantamento della natura, in una unione inscindibile e intuitiva, propria dei beati, si sostituì l’attuale velo del pensiero razionale e della parola.

La parola è la caratteristica più distintiva di noi esseri umani. Il linguaggio verbale, infatti, permette di pensare ma anche di comunicare ciò che abbiamo pensato, con tutti i suoi limiti, certamente, ma anche con qualche grandezza e utilità. Per Lacan pure l’inconscio sarebbe strutturato come un linguaggio.

A partire dagli anni Cinquanta del Novecento lo strutturalismo americano ha cominciato a dedicarsi allo studio della sintassi all’interno della linguistica moderna. È al linguista Noam Chomsky che si deve l’elaborazione di una teoria specifica di sintassi formale. La maggior parte delle pubblicazioni in questo ambito condivide l’obiettivo di costruire una teoria che tenga conto dei fenomeni sintattici di una lingua in base ad una serie di ipotesi di partenza che si possono riassumere in 4 punti:

- esiste tra le lingue del mondo un sostrato comune rispetto al quale le differenze tra lingua e lingua sono superficiali; il sistema sintattico è quindi astratto e mira ad individuare gli aspetti comuni (o universali) sottostanti le diverse lingue;

- tale sostrato deriva dal fatto che le lingue sono la manifestazione di una capacità linguistica che sta alla base di tutte le lingue (capacità innata);

- la sintassi è il meccanismo centrale di formazione o «generazione» di una lingua rispetto al quale l’insieme dei suoni e dei significati da essa portati sono fenomeni esterni;

- il sostrato comune sintattico è costituito da una serie di principi universali (Grammatica Universale) che determinano la costruzione sintattica di tutte le lingue.

Sulla base di queste ipotesi è stato costruito il modello sintattico che prende il nome di Grammatica Generativa Trasformazionale (GGT – Chomsky 1957) e le versioni che seguono. Ciò che accompagna le versioni del modello generativista è la tendenza metodologica a costruire la grammatica a partire dai fenomeni sintattici di una sola lingua (approccio monolinguistico). Ciò ha comportato l’analisi approfondita della sintassi della lingua inglese. Solo nel 1981 Hale e i suoi studi spingono l’interesse verso altre lingue occidentali. Molti linguisti si interessano alla ricerca di parametri di variazione e Chomsky dichiara che la variazione è solo morfologica e che i comportamenti morfologici vengono considerati solo nella misura in cui conducono alla visibilità del meccanismo sintattico. Esistono poi altri studi detti «tipologici» o «tipicologico-funzionali» che si basano su diverse teorie e cioè sull’esistenza nelle lingue di principi di costruzione universale, principi non di natura sintattica ma relativi alla funzionalità, a livello comunicativo, dei Tipi grammaticali individuati, e sulle differenze tra le lingue, importanti in quanto utili nel determinare la gamma di realizzazioni grammaticali (o Tipi); vedendo la sintassi, non come l’unico livello che determina la costruzione della grammatica. Da ciò deriva un approccio multilinguistico o plurilinguistico per gli studi su una sola lingua, un approccio multi o inter livello per gli studi interessati all’interazione della sintassi con altri livelli di analisi.

Con GGT s’intende qualcosa di diverso rispetto alla tradizione linguistica. La grammatica non è tanto lo studio delle categorie fonetiche, morfologiche e sintattiche di cui una lingua è composta, ma piuttosto un modello teorico volto ad individuare le proprietà linguistiche che caratterizzano universalmente le lingue naturali. La rapidità con cui un bambino apprende la lingua induce a ipotizzare schemi innati di acquisizione linguistica e porta alla determinazione del concetto di Grammatica Universale (GU). La grammatica è “generativa” nel senso che definisce un sistema di regole che specificano le proprietà di un insieme limitato di espressioni linguistiche e attraverso queste tiene conto di tutte le frasi ben formate della lingua, escludendo quelle mal formate. Il suo obiettivo è quello di costruire un componente sintattico autonomo concepito come un meccanismo che dà come output delle stringhe di parole da interpretare fonologicamente e semanticamente. La sintassi viene quindi identificata con la grammatica e viene definita come il componente che si occupa delle combinazioni delle parole e delle leggi che governano tali combinazioni.

Un principio della GGT è quello di Dipendenza della Struttura che stabilisce che le operazioni sintattiche si basano su raggruppamenti strutturali all’interno della frase e non sulla sequenza lineare degli elementi della frase.

Consideriamo un’operazione sintattica come l’accordo verbale in italiano: «Il dottore visita la paziente». In base a questo esempio si potrebbe stabilire che la regola dell’accordo operi tra il primo sostantivo nella frase e il verbo. Ma non è così. Infatti, se fosse così, la frase «tutti i sabati il dottore visita la paziente» diventerebbe una frase non grammaticale del tipo: «*tutti i sabati il dottore visitano la paziente». La regola dell’accordo ci dice che si basa sulla relazione tra il nome all’interno del raggruppamento di parole a cui è composto ed il verbo. Ma a tali principi vengono associati anche i parametri dell’esperienza.

I parametri sono punti aperti a variazione. Si può vedere, in merito a ciò, come vengono trattate le differenze di comportamento tra italiano e inglese relativamente all’uso dell’aggettivo. Esistono frasi in italiano nelle quali il soggetto può non essere espresso e la presenza del pronome che lo sostituisce non è obbligatoria («dorme») e in questo caso si parla di “pro-drop” o caduta del pronome. Questo fenomeno è correlato con l’assenza del soggetto pronominale ogni volta che si ha un verbo impersonale («nevica»). In inglese è diverso: il soggetto deve essere sempre espresso («Paul is spleeping» – «He is speeplig») e collegato a ciò è la presenza del soggetto semanticamente vuoto («It is snowing» – «*it snowing»). In relazione a questa differenza la GGT formula un principio in base al quale si stabilisce che tutte le frasi in tutte le lingue hanno un soggetto, anche quando si hanno verbi impersonali. Viene così postulato il Parametro del Soggetto Nullo che sia applica a lingue come l’italiano che possono avere il soggetto sottinteso.

La grammatica di una lingua può essere vista come un insieme particolare di valori per i parametri, mentre la GU è il sistema complessivo di regole, principi e parametri che si può considerare elemento del patrimonio genetico dell’uomo, cioè “facoltà di linguaggio”. La grammatica è astratta in quanto genera dei costrutti corrispondenti all’insieme di conoscenze che caratterizzano la facoltà di linguaggio e in tal senso può essere definita come un modello della competenza e cioè delle conoscenze di un parlante-ascoltatore ideale, in una comunità omogenea, il quale conosce perfettamente la sua lingua e non è influenzato da condizioni grammaticalmente irrilevanti nell’applicazione e nell’esecuzione linguistica.

Si distingue così tra un uso effettivo della lingua “esecuzione” e capacità linguistica “competenza”.

La tipologia (TL) della grammatica costituisce una componente importante per la realizzazione delle espressioni di una lingua in quanto associazione tra una sequenza di suoni e un significato. In tal senso la grammatica è costituita da un insieme di mezzi che i parlanti delle lingue umane impiegano per mettere insieme elementi dotati ci significato per formare parole, parole per formare sintagmi, sintagmi per formare clausole, clausole per formare frasi e frasi per formare testi. La sintassi è il dominio che si occupa della costruzione di unità più grandi delle parole, clausole e frasi ma essa non è l’unico principio costruttivo, infatti in molte lingue è la morfologia il fattore determinante per l’interpretazione della frase, entrando nella costruzione delle espressioni linguistiche come un sistema di organizzazione della forma delle parole che contribuisce all’organizzazione dei modi in cui i parlanti veicolano i significati associati ai loro enunciati.

La TL riconosce l’esistenza di principi di costruzione universali. Il Tipo linguistico è un modello astratto il cui scopo è descrivere e spiegare la fenomenologia delle lingue, e consisterà nello studio delle interferenze interlinguistiche circa le tecniche, le strategie, impiegate per veicolare i contenuti semantico-referenziali. La concezione degli universali dei tipologi è legata ad una visione del linguaggio umano come sistema di comunicazione al servizio delle esigenze comunicative dell’uomo.

Esempio concreto di analisi tipologica. Uno dei principi universali relativo all’ordine sintattico nelle lingue è che nelle frasi dichiarative con soggetto e oggetto nominali, l’ordine dominante è quasi sempre quello in cui il soggetto precede l’oggetto e le lingue che seguono questo principio sono di più rispetto a quelle che non lo applicano.

I due approcci di fare sintassi che sono stati presentati considerano importante la ricerca degli universali linguistici, ma l’approccio della GGT tenta di individuarli in modo formale e secondo una metodologia comparativa ed astratta, mentre l’approccio tipologico parte da analisi più concrete e si basa su una metodologia fondata sul confronto plurilinguistico a largo raggio. Così, per la TL non si può arrivare a generalizzazioni significative se i dati non vengono tratti da una vasta gamma di lingue, per la GGT, invece, studiare una sola lingua può dare risultati validi se l’analisi è condotta con rigore. Sicuramente per fare sintassi sarebbe utile poter conciliare i due tipi di approccio e costruire una grammatica formale dotata di un apparato teorico di tipo sintattico e aperta alle ipotesi tipologico-funzionali, al confronto multi-linguistico e all’interazione con la morfologia, la semantica e la pragmatica. La Grammatica Lessico-Funzionale ha mostrato interesse verso la ricchezza del dato linguistico compiendo analisi comparative su lingue tipologicamente diverse allo scopo di cogliere attraverso la diversità linguistica le proprietà comuni a tutte le lingue.

* * *

Esistono circa 5000 lingue nel mondo, le quali sono assai diverse tra loro.

Le lingue del mondo si raggruppano in famiglie. Il greco appartiene alle lingue indoeuropee, assieme all’ittita e al vedico. Queste tre lingue sono le più antiche della famiglia indoeuropea. Il Ṛg-Veda viene considerato uno dei primi libri dell’umanità e la lingua con cui è scritto, il vedico o sanscrito vedico, una delle prime lingue attestate. Questo testo è un insieme di inni (ṛg) rivolti alle varie divinità. Il primo vagito dell’umanità corrisponde a un insieme di inni al divino!

I quattro Veda (Ṛg-Veda, Sāma-Veda, Atharva-Veda, Yajur-Veda) costituiscono la Saṃhita: essi sono dedicati rispettivamente agli inni, alle melodie cantate, alle formule sacrificali, alle formule di incantamento. I 4 Veda assieme a Brāhmaṇa, Āraṇyaka e Upaniṣad costituiscono la Śruti, cioè i testi rivelati. A ciò si aggiungono i testi scritti da uomini (Smṛti), come i Purāṇa, i poemi epici, opere grammaticali, metriche, di architettura e quant’altro. Tutta questa (Śruti e Smṛti) è la letteratura vedica (o Veda in senso estensivo).

L’importanza dei Veda (“conoscenza” in sanscrito), per la cultura indiana, è impossibile da sopravvalutare. Per più di tre millenni gli indiani hanno instancabilmente cercato in questo patrimonio ricchissimo ispirazione per fronteggiare le vicende storiche spesso drammatiche che il destino ha loro riservato e hanno continuamente innovato e modificato in vario modo, sempre nel solco della tradizione, i materiali che complessivamente vanno sotto questo nome. Fonte del diritto, della letteratura d’arte, dell’etica, dei precetti religiosi, della speculazione filosofica, e di competenze più tecniche come la grammatica, l’architettura, la medicina e simili, esso costituisce veramente la summa della civiltà fiorita nell’isola della melarosa, jambudvīpa, ossia la terra abitata dagli uomini, la cui parte meridionale è costituita dall’India propriamente detta.

Le origini della grammatica sono fatte risalire alla figura di Indra (Taittirīyasaṃhitā 6, 4, 7, 3), soppiantata in tempi più recenti da quella di Śiva, con l’inserzione a mo’ di introduzione alla grammatica dell’illustre Pāṇini degli “aforismi di ritrazione” (pratyāhārasūtra), forse per influsso dello śivaismo kasmiro definiti anche māheśvarasūtra, da uno degli epiteti del dio, maheśvara, “grande signore”. La grammatica rimane vincolata al rituale, il che traspare persino dalla terminologia, per esempio il vocabolo che indica la terminazione della flessione nominale, vibhakti, viene fatto derivare dalla radice bhañj, “inchinarsi” (al cospetto delle divinità). Già in epoca vedica si distinguono tre tempi: passato, presente, futuro (Aitareyabrāhmaṇa 4, 29, 3, 4, 31.3, 5, 1, 3). Queste nozioni non sono superflue in quanto per il mondo vedico la Parola, Vāc, è la prima manifestazione dell’Assoluto, Brahman, il quale è definito “inconcepibile” (acitta, Ṛg-Veda 1, 152, 5).

La Sillaba Sacra vedica da cui tutto viene creato è AUṂ (OṂ). Katha Upaniṣad (1, 2,15) rivela:

sarve vedā yat padam āmananti

tapāṃsi sarvāṇi ca yad vadanti.

Yad icchanto brahmacaryaṃ caranti

Tatte padaṃ saṃgraheṇa bravimi

OṂ ity etat

“La Parola della quale tutti i Veda parlano, che tutti gli sforzi di austerità proclamano, per la quale tutti i fedeli praticano la via, questa Parola, ti dirò brevemente: è OṂ”.

La sillaba au forma un dittongo della lingua sanscrita, il quale aveva, nelle fasi più antiche della lingua, la prima vocale lunga (āu); ma in sanscrito già in antichità questo dittongo extra-lungo si ridusse a dittongo regolare lungo (cioè con la prima vocale breve: au); in seguito il dittongo regolare au si ridusse a monottongo, cioè a semplice vocale di timbro o. In questo modo si spiega il passaggio di AUṂ a OṂ. Per fare un esempio, in sanscrito auṣṭha significa “a forma di labbro” e riflette una fase della lingua nella quale il dittongo au si mantiene ancora, invece oṣṭha, “labbro”, riflette una fase della lingua nella quale il dittongo au si è già monottongato nella vocale semplice o. Invece Ṃ alla fine della Sillaba Sacra (AUṂ, OṂ) è un anunasika, cioè un suono nasale riguardo la cui origine gli studiosi non concordano.

Misticamente la A allude al mondo fisico (nell’uomo il corpo fisico), la U allude al mondo sottile (nell’uomo il corpo psichico), la Ṃ al mondo causale, non manifesto (nell’uomo il puro spirito). Graficamente la Sillaba Sacra è sovrastata da una mezzaluna con sopra un punto, si tratta di Nada e Bindu, le due forze cosmiche necessarie alla creazione, che procede dal mondo causale a quello sottile per determinare infine il mondo fisico.

Secondo la mitologia indiana gli dei avevano paura della morte, quindi pensarono di nascondersi, e lo fecero entrando nei Veda, avvolgendosi nei metri come in drappi: per questo i metri si chiamano chandas, perché gli dei vi si avvolsero (acchadayan). Di più, “la Voce è in verità Brahman nell’Empireo più alto” (Taittirīyasaṃhitā 7, 4, 18, 2). La Parola è definita Voce Eterna (nityā vāc, Ṛg-Veda 8, 75, 6). Essa sarà conosciuta dalla tradizione quale Suono Assoluto (śabdabrahmana). Di conseguenza anche la grammatica affonda le proprie radici nella mitologia, quindi nella scienza vedica.

Nel celebre inno del Ṛg-Veda 10, 129 è rivelato che il primo elemento cosmico è Uno, ekam (lo stesso appellativo usato dalle Upaniṣad per il Brahman), il quale respira di sua propria volontà, svadhayā (simile all’appellativo svayambhū usato dalle Upaniṣad per il Brahman). Stando al verso 3, l’altro elemento cosmico primordiale è la massa oscura e senza vita delle acque. L’unione di questi due elementi, non espressamente accennata ma dedotta dal contesto del verso 3, è detta generare la vita, racchiusa in un involucro (tucchya). Anche questo germe è detto Uno, perciò è virtualmente identico al respiro creativo primordiale. E la Parola entra in campo in questa creazione: “Gli dei mi hanno diviso in molte parti, mi hanno assegnato molte dimore e mi hanno fatto pervadere ogni cosa” (Ṛg-Veda 10, 125, 3). La culla della Parola “è nelle acque dell’oceano, da là mi divido in tutte le creature e, crescendo in potenza, raggiungo il cielo” (Śatapatha Brāhmaṇa 6, 1, 1, 9).

Nel mondo vedico l’inno rituale, la preghiera, sono equiparati al cibo e alla bevanda sacrificale. Hanno quindi un valore incommensurabile. Quindi le parole rituali hanno la funzione di nutrire gli dei ai quali sono rivolte. Il sacrificio (yajña) per eccellenza resta quello della parola, in forma di inno, a costituire l’offerta principale dei poeti alla divinità, che se ne ciba e ne trae forza. “I metri sono il bestiame degli dei” (Śatapathabrāhmaṇa 4, 4, 3, 1). Il sacerdote (brahmano) si riconosce per una certa luce, uno splendore, brahmavarcasa, “splendore del Brahman”. Il fine ultimo del sacerdote è quello di essere illuminato dal Brahman. Nel sacrificio vedico si accende un fuoco, sopra al quale si versa un liquido detto soma: il sacerdote che recita i versi dell’accensione del fuoco, mentre lo accende, diviene il destinatario di quella stessa accensione. La sua luce avviene simultaneamente a quella del fuoco, degli inni e delle stagioni. E come il fuoco accompagnato dagli inni ha una luce più intensa, così il sacerdote avrà una luce diversa da quella di ogni altro uomo.

In un interessante contributo Malamoud (1994) fa riferimento al linguaggio segreto degli dei. Mentre il sanscrito classico è una lingua chiara, cioè manifesta, in quanto i significati delle parole derivano necessariamente dalla radice, invece gli dei hanno un linguaggio occulto, “perché gli dei amano l’occulto”, paro’kṣakāmā hi devāḥ. Quindi le divinità odiano ciò che appare con chiarezza e cercano di deformare anche le parole affinché non siano subito comprensibili. In questo modo il dio Indra si chiama in realtà Indha, vale a dire “colui che accende”, dalla radice verbale indh-, “accendere, bruciare”. Ma veniamo a noi. I mattoni che servono a costruire l’altare del fuoco hanno dei nomi. Uno di essi si chiama ati-chandas, “iper-metro”, perché la sua sistemazione è legata alla recitazione di un verso ipermetro. Ma di fatto questo nome è un nome occulto, destinato a soddisfare l’inclinazione degli dei per l’esoterico. Infatti il suo nome originario è atti-chandas, “mangia-metri” (da atti, “egli mangia”), il che spiega anche il fatto che nel Śatapathabrāhmaṇa (8, 6, 2, 13) sia paragonato a un ventre.

In Ṛg-Veda 10, 81 è scritto: “colui che, versando in oblazione tutte queste creature (bhuvanāni), si è insediato come poeta e come officiante (hotā), è nostro padre”. I Veda sono testi squisitamente poetici, altamente retorici e finemente allusivi. Vi è una identificazione tra l’atto di versare l’offerta con l’atto vocale della preghiera. C’è un gioco linguistico che si avverte solo in vedico: si basa sulla omofonia di hu-, “versare, offrire in sacrificio”, e hū-, “invocare”, radici ambedue convergenti in hotā, “officiante”. Anche bhuvanāni contiene lo stesso nucleo hu(v)-: il poeta linearizza fonicamente la correlazione tra il concetto di “essere creatura” e quello di “libagione”, quasi suggerendo l’identificazione tra le “creature” (bhuvanāni) e le proprie “libagioni/invocazioni” (havanāni, che ha entrambi i significati) nella strofa 7: “invochiamo il Signore della parola, possa rallegrarsi di tutte le nostre libagioni/invocazioni”, vācas patim … huvema sa no visvāni havanāni josad.

In merito al grande valore sacrificale della parola, Lazzeroni (1998) opera questa ricostruzione. Ṛg-Veda 10, 43, 7: “Quando i fiumi di soma (liquido del sacrificio) sono versati in Indra come le acque nel fiume, come i fiumi nel mare, i sacerdoti accrescono la sua grandezza (vardhanti viprā maho asya), nella sua sede, come la pioggia il frumento”. La radice mahas- indica “grandezza” più che “onore”. Altrove si vede come la radice vṛdh- designa la crescita, il rafforzamento corporale: “sebbene cresciuto, il suo corpo cresca ancora, onorato con canti e inni”, vṛddhasya cid vardhatām asya tanū stomebhir ukthaiś ca śasyamānā (Ṛg-Veda 6, 24, 7). Ora in vedico la radice mahas-ha come sede privilegiata il campo rituale: mahas- è la qualità che il sacerdote conferisce agli dei stessi; mahant- sono gli dei stessi; mahati e il causativo mahayati indicano l’azione rituale. Quindi mediante il rito (la parola rituale, gli inni) si accresce il dio.

Questa alta concezione della parola è comune a tutti i popoli indoeuropei. Portiamo questo esempio, che fa da Lazzeroni (1998). Il verbo latino interdico indica una proibizione (aqua et igni interdicere, “proibire a qualcuno l’acqua e il fuoco”). Il latino interdicere è analogo al verbo del dire iranico dallo stesso significato: antara-mrū, “bandire”. Entrambi si costruiscono con l’ablativo. La concordanza italo-iranica è indice di arcaicità. Come mai un verbo del dire passa a indicare una proibizione? Il verbo iranico in questione è sintatticamente isotopo con quello vedico antar-dhā, “inter-porre”. Il verbo vedico è specializzato nella pratica esorcistica, ed indica un oggetto che si pone per separare una cosa o una persona da un evento dannoso. In questo antefatto rituale vedico si chiarisce come mai in latino e in iranico si usi un verbo del dire per indicare separazione: la parola come strumento esorcistico che separa il bene procurato dal male da evitare. Valore eminentissimo della parola, che grazie al confronto tra latino, iranico e vedico, doveva essere indoeuropea.

Nello specifico per il mondo vedico, l’alto valore della Parola deriva dal fatto che l’Assoluto (Brahman) coincide con la Parola nelle sfere più alte, come abbiamo già visto. Pertanto anche colui che è rivestito di Brahman, cioè il sacerdote (brahmano), diviene Parola. Malamoud (2005) opera una ricostruzione assai interessante. Quando il sacrificante si appresta a fare il sacrificio deve pronunciare una formula: “Ora lascio la falsità per andare verso la verità” (idam aham anṛtāt satyam upaimi). Alla fine del sacrificio non dice di ritornare dalla verità alla falsità, perché sarebbe negativo, ma solamente “Ora sono soltanto ciò che sono” (idam aham ya evāsmi so’smi). Ma si chiede Malamoud, che senso ha fare un sacrifico se poi l’officiante torna come prima? Il sacrificante si prepara per la morte, tra il momento della verità e quello della falsità, durante il sacrificio, entra nel mondo degli dei e in quel luogo (loka) si prepara un posto per quando morirà. Il sacrificante fa un viaggio e va in un luogo dove risiederà dopo la morte, ma prima di quel momento, alla fine del sacrificio, ritorna nel mondo degli uomini. Il sacrificio sortisce effetti nel mondo invisibile: è questo l’effetto per il sacrificante! Malamoud evoca che durante il sacrificio si pone una statuetta d’oro vicino all’altare di mattoni dell’accensione. Questa statuetta è la immagine del sacrificante. L’immagine in questo caso è un’opera d’arte, e in vedico opera d’arte si dice śilpa, termine che designa anche manufatti che non sono opere d’arte, come la pelle di antilope maculata posta davanti al sacrificante durante il momento della consacrazione prima del sacrificio. L’officiante recita questa formula davanti ai peli bianchi e ai peli neri di quel manufatto: “Voi due siete immagini delle strofe (rg) e delle melodie (saman) dei Veda”. In queste fasi il sacrificante è assimilato a un embrione che gli permette di assumere il corpo nuovo mediante il quale, nello spazio eterico durante il sacrificio, gli consentirà di oltrepassare i confini dello spazio e di andare in quel mondo per prepararsi il posto per la morte, quando essa sopraggiungerà. La parola śilpa indica anche un certo gruppo di inni vedici. In questa maniera l’officiante assume un altro corpo, un altro sé (ātman), il quale, mediante la identificazione tra śilpa e Veda, diviene un essere fatto di metri vedici (chandomaya, “consistente di metri vedici”). Egli non è altro che la stessa poesia vedica. I metri poetici non sono soltanto un mezzo per raggiungere la perfezione (sacrificale) di sé ma sono il fine stesso. Identificarsi con la Parola vedica: tale è la forma di sublimazione, di trasformazione che il sacrificante opera durante il sacrificio, quando si libera dal suo essere profano.

Nel sacrificio vedico è fondamentale la parola, ma anche il mentale, essi (parola e mentale) sono i due elementi del sacrificio (Kauṣītaki-Brāhmaṇa 6, 11). Il mentale richiama il silenzio, ma che nel sacrificio vedico è ugualmente parola. È un silenzio carico di parola: questa è l’onnipotenza della parola! Nel sacrifico gli officianti parlano pronunciando formule, mentre il Brahman sta in silenzio. Malamoud (2008) scrive: “Attraverso il suo silenzio, il Brahman fa percorrere al sacrificio la pista del mentale. Si fa carico di ciò che, nel sacrificio, è l’altro dalla parola. Ma, in quanto medico del sacrificio, egli veglia anche sulla parola e sa come curare la parola indebolita con iniezioni di quintessenza di parola. Questa terapia è valida anche quando la causa linguistica della malattia del sacrificio non è rilevabile: onnipotenza della parola! Le due funzioni del Brahman, maestro del silenzio e medico per mezzo della parola, sono indissociabili. Il terapeuta, in questo caso, è efficace solo in quanto la sua parola si staglia su uno sfondo di silenzio. Ciò che egli dice è esplicito e definito, nirukta, ma le condizioni in cui enuncia la sua parola fanno sì che il silenzio da essa rotto non venga abolito; essa è carica dell’illimitato non-esplicito, anirukta, il cui simbolo è il silenzio”.

Bisogna ricordare che i testi vedici non sono mitologici come noi occidentali possiamo pensare. La mitologia vedica, infatti, è una filosofia, un parlare di concetti astratti mediante immagini. Coomaraswamy cerca di sintetizzare questa filosofia in un modo assai interessante. Il Brahman è ciò che per primo respira, cioè che per primo vive. Questo Primo Spirante è non composto (advaita) e in quiete (śayāna), ed in sé è un Principio Congiunto, formato da una dualità non duale, da una dualità non ancora differenziata. Questo mistero viene adombrato dai Veda quando dicono che la Realtà è composta da Manas (Intelletto) e Vāc (Parola). Questa unità, non concepibile dalla mente umana, forma l’atto fecondatore nell’eternità, in un luogo metafisico anch’esso inconcepibile nel quale tutte le cose divengono identiche (yatra viśvaṃ bhavaty ekanīḍam, Nārāyaṇa Upaniṣad 3). Il prodotto di questo atto fecondatore è la generazione del Figlio. Tale divinità primordiale, il Figlio, è immagine di tutte le cose (viśvasya pratimānam, Ṛg-Veda 2, 12, 9). Da questa divinità primordiale, il Figlio, generato in uno spazio eterno dal Brahman, discendono tutte le cose, che quindi sono immagini della divinità. Qui poggia il principio vedico dell’esemplarismo, per cui le cose del mondo manifesto, della realtà immanente, sono immagini, figure, specchi della Realtà assoluta, del Brahman.

I filologi studiano in continuazione la lingua vedica (specie quella più arcaica del Ṛg-Veda), trovandovi sempre particolarità degne di nota. Ne presentiamo alcune:

- Il vedico è legato all’estremo nord-ovest dell’India antica tradizionale, invece il sanscrito classico all’India settentrionale (Madhyadesh);

- Il sanscrito classico è una lingua artificiale (“sanscrito” è un participio passato passivo, saṃskṛta, che vuol dire “perfetto”, “compiuto”, “elaborato”, che corrisponde al latino confectus; a esso si oppongono le parlate naturali o prakriti), invece il vedico doveva essere una lingua naturale, quella parlata in India dai conquistatori arii, quindi in questo senso sarebbe sbagliato parlare di “sanscrito vedico”. Tuttavia c’è chi vede piuttosto una continuità tra il vedico e il sanscrito classico, nonostante che quest’ultima lingua perda molto del vedico, quindi viene accettata l’espressione “sanscrito vedico”;

- In ogni modo il vedico è più vicino all’avestico che al sanscrito classico. L’avestico è una antica lingua iranica nella quale sono scritti gli Avesta, i testi sacri dello zoroastrismo, la religione dell’Iran. Per il vedico e l’avestico gli studiosi ipotizzano una originaria unità indoiranica. L’indoiranico è una diramazione di uno stesso ramo indoeuropeo. L’unità indoiranica è confermata altresì dalla legge di Bartholomae: sia in avestico sia in antico indiano (vedico e sanscrito classico), in una sequenza di sonora aspirata + sorda semplice la prima delle due occlusive perde l’aspirazione, mentre la seconda acquisisce sia il tratto dell’aspirazione sia il tratto della sonorità (dall’indoeuropeo *bhudh-ta deriva buddha, “risvegliato”). Ciò che caratterizza l’antico indiano e, fino a un certo punto, le lingue moderne dell’India, opponendolo all’iranico, è il suo sistema di consonanti, tanto ricco e simmetrico da impressionare i primi comparatisti e da diventare la base delle loro ricostruzioni. La presenza, in queste lingue, di un ordine di retroflesse, cioè di consonanti articolate con la punta della lingua curvata all’indietro e posta contro il palato, è stata immediatamente interpretata come un tratto specificatamente indiano;

- In vedico l’aumento è ancora facoltativo (come in Omero) e esiste ancora il congiuntivo (che in sanscrito classico viene meno). L’ingiuntivo esiste in vedico in tutte le sue possibilità espressive, mentre in sanscrito classico è ridotto a qualche forma quasi fossilizzata. Solo in vedico imperfetto, aoristo e perfetto avevano significati differenti, mentre in sanscrito classico esprimono un passato che si equivale. Il sanscrito classico si caratterizza complessivamente per un progressivo impoverimento della morfologia specie verbale (in vedico vi erano dodici tipi di infinito, in sanscrito si sono ridotti a uno solo), arricchimento e specializzazione del lessico; in sanscrito classico le forme nominali del verbo e l’uso di composti suppliscono in grandissima misura a forme verbali finite che non sono sopravvissute al vedico. In compenso il sanscrito classico dimostra una sostanziale fedeltà fonologica al vedico;

- Gli studiosi ravvisano nella lingua del Ṛg-Veda diversi filoni dialettali, corrispondenti a distinti ceppi etnico-sociali. Quindi il vedico ha certamente una prima origine naturale ma va visto oggi in maniera più complessa, cioè come espressione organizzata, religiosa e rituale, della fase terminale di una cultura (orale, ma al tempo stesso capace di sofisticate elaborazioni testuali), molto vicina alla tradizione dell’Iran antico, quella delle parti più arcaiche dell’Avesta. I Veda non serbano memoria di un eroe che proviene da lontano, come accade per esempio nel mondo classico occidentale, quindi ancora oggi per gli indiani più conservatori le origini dell’India sono autoctone. Tuttavia gli studiosi più minuziosi ipotizzano nel II millennio a.C. l’arrivo di ondate indoeuropee penetrate nel Nord-Ovest dell’India che hanno spazzato via la raffinata civiltà urbana della Valle dell’Indo, quella precedente alla vedica, determinando la nascita di quest’ultima;

- Il vedico presenta numerose particolarità stilistiche. Come per esempio il paragone per negazione. Noi oggi diciamo “saldo come una montagna”, invece il poeta vedico diceva prima “montagna” poi aggiungeva la negazione (na) e infine “saldo”, cioè “montagna-non saldo” (parvato na acyutaḥ, Ṛg-Veda 1, 52, 2). La negazione serve a far passare il primo termine (montagna) dal senso concreto a quello analogico. Bisogna osservare anche che la particella na assume un valore diverso a seconda della posizione: posta prima della parola, riprende il suo valore originario negativo;

- Altro stilema degno di nota è quello per cui spesso un passaggio oscilla tra due piani: mitologico e rituale. Quindi oggi non sappiamo bene se un testo vada inteso mitologicamente oppure come descrizione di un rito effettivamente praticato;

- Pensiamo altresì al cosiddetto “significato conversivo”. Per esempio una identica parola viene attribuita al dio e poco dopo all’adepto. “Questo capro, destinato a tutti gli dei, è condotto avanti assieme al cavallo che porta le ricompense, come parte (bhāgo) per Pūṣan” (Ṛg-Veda 1, 162, 3, dove bhāgo, “parte”, è riferito al dio); ma poi è scritto: “Procuraci una sorte (bhāghaṃ) gloriosa, della quale si possa parlare bene!” (3, 1, 19, dove bhāghaṃ, nel senso di “sorte”, è riferita all’adepto);

- Tra gli altri stilemi interessanti ricordiamo le “immagini antiartistiche”, cioè l’unione di piani diversi (“Dalla nube ispirata si munge il grasso, il latte. Nasce l’ombelico della legge cosmica, l’immortalità”, Ṛg-Veda 9, 74, 4) oppure l’uso amplissimo di allitterazioni, richiami fonetici, giochi di parole;

- Il vedico e il sanscrito classico hanno otto casi, come l’indoeuropeo: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo, ablativo, strumentale, locativo;

- Il vedico ha un sistema verbale di diatesi che poggia su una opposizione funzionale del tipo medio vs attivo. Però in vedico vi sono alcune desinenze proprie, che non ricorrono altrove. Alcuni hanno ipotizzato che esse esprimano una terza diatesi (il famoso “stativo”), invece Watkins ha avanzato l’ipotesi che tali uscite vediche rappresentino la più antica forma delle desinenze mediali, anteriore ad un rimodellamento analogico sulle attive;

- Gli studiosi hanno molto discusso sulla differenza tra frase nominale e frase verbale nelle lingue indoeuropee. Sembrerebbe che la frase nominale non sia semplicemente una proposizione senza verbo “essere”, bensì il livello più arcaico della sintassi caratterizzato da assenza di determinazioni temporali, modali, personali. Il vedico sembrerebbe comprovare questo assetto. Infatti, in vedico le frasi nominali ricorrono in usi sentenziosi e nella predicazione di qualità permanenti del soggetto. L’ingiuntivo è una testimonianza di quando il sistema verbale indoeuropeo non aveva valore temporale. L’ingiuntivo viene usato in vedico soprattutto in frasi sentenziose. Pertanto gli studiosi concludono che l’ingiuntivo è il verbo caratteristico delle frasi nominali più vicine a quelle dell’indoeuropeo. Dato che in vedico il verbo asti, “(egli) è”, non ha ingiuntivo, si è ipotizzato che in vedico la funzione di ingiuntivo del verbo essere fosse espressa dalla frase nominale;

- L’accento vedico era libero, come quello indoeuropeo, vale a dire che poteva cadere su ogni sillaba della parola. Si tratta di un accento melodico, cioè caratterizzato da un innalzamento (udatta) o abbassamento (svarita) del tono della voce, come in greco antico e in giapponese. La maggior parte delle parole è accentata, alcune però non hanno accento (anudatta, per esempio il vocativo in certe condizioni). Invece l’accento del sanscrito classico non è più melodico, ma intensivo, come nelle lingue indoeuropee moderne. Per la posizione è simile a quello del latino: se la penultima sillaba è lunga, l’accento cade su questa; se è breve, cade sulla terzultima;

- La lingua del Ṛg-Veda, che costituisce lo strato più antico del vedico, presenta il fenomeno per cui le cerebrali intervocali sonore ḍ/ḍh danno rispettivamente ḷ/ḷh; le aspirate sonore gh, dh, bh in alcuni casi manifestano la tendenza alla perdita dell’articolazione occlusiva;

- Nelle antiche parti del Ṛg-Veda è assente la lettera l, ad essa corrisponde generalmente la r. In antico iranico i due fonemi indoeuropei (l, r) sono confusi del tutto nel fonema r, invece in antico indiano si hanno tracce della antica differenziazione, ma sporadiche. Nel Ṛg-Veda mantengono la l solo alcuni sostantivi precocemente isolati dalla radice cui fanno capo (çloka-, “chiamata”, miçla-, “mischiato”) o termini che sembrano aver avuto un influsso dravidico (loka, “spazio”). Man mano che procediamo nel tempo in molte radici si tende a restaurare la antica l: già nel X Maṇḍala del Ṛg-Veda troviamo per esempio mluc- in luogo del più antico mruc-, “tramontare”. Nell’Atharva-Veda la l è sette volte più frequente rispetto al Ṛg-Veda, e nei testi epici e classici è tre volte più frequente rispetto ai testi preclassici. Le parole che entrano nella lingua dopo il periodo vedico hanno la l, quando la etimologia la presuppone. Si tratta di un fenomeno che prese le mosse dall’area iranica, per poi estendersi alla lingua vedica (in area nord-occidentale, più vicina all’Iran) e esercitare minore influenza sul sanscrito classico (usato in area più distante dall’Iran);

- Il vedico del Ṛg-Veda ha alcune varianti di flessione nominale e verbale che non si riscontrano mai altrove;

- Ci sono particolarità dialettali assenti in sanscrito classico ma presenti in medio indiano (i famosi prakritismi del Ṛg-Veda);

- Significativi alcuni piccoli prestiti dalle lingue muṇḍa e prestiti più consistenti dalle lingue dravidiche;

- Influenza del modello linguistico dravidico, specie nella sintassi (la particella iti, “così”, che marca il limite del discorso diretto, è posta principalmente dopo di esso, come in antico tamil, e non prima di esso, come nell’avestico);

- Nel Ṛg-Veda è presente più che negli altri Veda il fenomeno per cui antichi temi radicali funzionano sia come sostantivo sia come verbo;

- Il vedico del Ṛg-Veda è allo stesso tempo estremamente arcaico e estremamente variabile;

- Spesso un unico significato grammaticale è espresso da più tipi strutturali (sinonimia), ma ad un unico tipo strutturale possono corrispondere più significati (polisemia);

- Fortissima polisemia lessicale;

- Spesso le parole hanno significati antitetici (māya significa sia “saggezza soprannaturale” sia “inganno”);

- Il sanscrito classico è di per sé una lingua assai difficile sia nella struttura sia nella comprensione del testo tanto che per capire l’opera di un poeta è necessario il commento (spesso il commento del commento). Il vedico è una lingua ancor più complessa per via delle numerosissime regole grammaticali, della estrema polisemia delle parole e delle sfumature, le implicazioni e gli impliciti che le parole possono comunicare. A ciò si aggiunge che moltissimo si è perso della esatta significazione del vedico, già lo stesso Pāṇini, che ha codificato il sanscrito classico rendendolo una lingua “artefatta”, artificiale, non sapeva risalire adeguatamente a molte radici del vedico.

Le fasi dell’antico indoario (vedico e sanscrito) sono queste:

- 1500-1000 a.C.: Ṛg-Veda (parte antica);

- 1000-500: Ṛg-Veda (parte recente), Atharva-Veda, Yajur-Veda (parti in prosa); nella transizione tra vedico e sanscrito abbiamo i Brāhmaṇa e gli Āraṇyaka;

- 500-0: sempre nella transizione tra vedico e sanscrito abbiamo l’opera di Pāṇini (il primo grammatico del sanscrito), le Upaniṣad antiche e quelle medie, i Sūtra e i poemi epici nei loro albori (Rāmāyaṇa, Mahābhārata);

- 0-500 d.C.: in sanscrito abbiamo poemi epici (elaborazione), kāvya nei suoi albori (letteratura d’arte, il cui massimo esponente fu Kālidāsa, IV-V secolo);

- 500-1000: poemi epici (fissazione), Purāṇa, kāvya (fissazione), śāstra nei loro albori (letteratura tecnica e scientifica), darśana nei loro albori (letteratura filosofica);

- 1000-1500: śāstra (fissazione), darśana (fissazione), kāvya (epigoni);

- 1500-2000: darśana (epigoni), kāvya (epigoni).

I Veda sono composti in metrica. Ci sono forti affinità tra la metrica vedica e quella greca. Meillet dimostrò come la cosiddetta “base eolica” dei versi gliconici corrisponde alle prime quattro sillabe indifferenti dei versi di otto sillabe della strofa trimembre gayatri (xxxx ˘ – ˘x). Quest’ultimo metro, essendo la versione indiana dei versi gliconici, è sostanzialmente privo di cesura. Ora, dato che si tende a riconoscere al metro di otto sillabe la possibilità di espansioni sillabiche (sia in incipit che in explicit sia all’interno di esso) e quindi ad attribuirgli in nuce la poikilia dei versi eolici e di molti versi sanscriti, si pensa a un verso unico originario di otto sillabe. In seguito due studi molto importanti rispettivamente di Jakobson e di Watkins ricondussero alcune tipologie metriche del verso slavo e di quello celtico alla versificazione indoeuropea, confermando l’ipotesi di Meillet. Poi dopo qualche anno uno studio di West ricondusse le forme metriche studiate da Jakobson allo schema del triṣṭubh vedico e dell’ottonario, e inserì le scoperte di Meillet, Jakobson e Watkins all’interno di una ricostruzione globale della metrica indoeuropea.

Importanti metri vedici sono:

- Gayatri (8-8-8);

- Uṣṇih (8-8-12;

- Anuṣṭubh (8-8-8-8);

- Bṛhati (8-8-12-8);

- Pankti (8-8-8-8+8);

- Triṣṭubh (11-11-11-11);

- Jagati (12-12-12-12).

L’esametro, verso importantissimo della letteratura greca, sfuggiva all’esame comparativo. Solo i versi isosillabici “eolici” erano le strutture che offrivano spunti di confronto con le altre lingue indoeuropee, a detta di Meillet. Questo perché l’esametro presenta la isocronia (cioè due brevi corrispondono a una lunga), la quale non sembra presente nelle forme arcaiche della metrica dei popoli indoeuropei. Probabilmente il verso della poesia orale delle tribù indoeuropee era costituito da un numero fisso di sillabe, che si alternavano verosimilmente a forme catalettiche, e che iniziava con un numero di sillabe indifferenti. L’esametro invece, che non si lascia ricondurre a questo schema, probabilmente è di origine egea.

* * *

Non sempre una lingua può appartenere inequivocabilmente a una famiglia. Pensiamo al giapponese, considerato una lingua isolata, così come l’etrusco, il basco, il sumerico, forse l’egiziano antico, oppure menzioniamo altresì il coreano, la cui affinità a un dato gruppo non è così chiara.

Il coreano, l’attuale lingua ufficiale della Repubblica di Corea, è usato da circa 79 milioni di parlanti. Si divide in:

- Coreano preistorico (coincide con il protoaltaico e si estende fino all’inizio dell’era cristiana)

- Coreano antico (fino all’inizio del X secolo, periodo che coincide con quello dei Tre regni formati da Silla antico, 57 a.C.-676 d.C., Koguryo, 37 a.C.-668 d.C., Paekche, 18 a.C.-660 d.C., fino alla fine della dinastia Silla unificata, 668 d.C.-935 d.C.)

- Coreano medio (intero periodo del regno Koryo, X secolo-XV secolo, fino al 1592, anno dell’invasione della Corea da parte dei pirati giapponesi)

- Coreano moderno (che deriva da un antico dialetto coreano, via via sempre più sensibilmente sinizzato)

- Coreano contemporaneo.

Quasi tutti gli studiosi concordano nel considerare il coreano parte del ceppo linguistico altaico, composto principalmente dalla lingua turca, mongola e manciù-tungusa. Sono significative le somiglianze tra coreano e lingue altaiche: sono lingue SOV; i modificatori come aggettivi, avverbi, frasi subordinate precedono gli elementi modificati; ricorrono posposizioni al posto delle preposizioni; non si ha una distinzione netta tra singolare e plurale; non esistono articoli né pronomi relativi; la morfologia è rigorosamente di tipo agglutinante. Ricordiamo che questa ipotesi è stata dimostrata inconfutabilmente da Ramsted (1957) e Poppe (1960), quest’ultimo ha ricostruito non solo la fonologia e la morfologia del protoaltaico ma ha dato anche la definizione del quadro lessicale altaico originario descritto per il tramite di 570 radici comuni.

Tuttavia qualche studioso propende per la relazione tra coreano e lingue austronesiane da un lato e dravidiche dall’altro. Le prime sono quelle indonesiane, melanesiane, polinesiane e micronesiane. Ma le corrispondenze sono davvero poche. Meglio ipotizzabile è la parentela con le lingue dravidiche (tamil), ci sarebbero ben 400 corrispondenze lessicali, come pi del coreano e pej delle lingue dravidiche per indicare pioggia, oppure tari/tal per gamba; tal/til per luna; pul/pul per erba, e così via. Ohno (1981) ipotizza che nel coreano e nel giapponese ci sia insieme non solo uno strato austronesiano ma anche dravidico.

C’è anche chi pensa a una origine comune di coreano e giapponese. Hanno in comune ben 350 coppie lessicali. Ci sono similarità per quanto riguarda alcune marche di caso, alcuni suffissi verbali, alcune marche di interrogazione. Più della metà del lessico coreano e giapponese è accolto nel cinese, tuttavia per Martin non esiste un lessico di base davvero comune tra coreano e giapponese, ma solo di prestiti. È più probabile che il giapponese sia una lingua ibrida, formata dalla fusione di elementi altaici e austronesiani (ipotesi di Polivanov, 1960).

Le diversità tra le lingue si avvertono non solo nelle difficoltà a considerarle di una data famiglia o meno, ma anche nella traduzione. In greco esiste il verbo essere come copula (quando unisce un soggetto a un predicato, Marco “è” un uomo), ma in arabo no. Quindi come hanno fatto i traduttori arabi a rendere il greco to on, “ente”, participio presente sostantivato del verbo “essere”, letteralmente “ciò che è”? To on è parola chiave della Metafisica di Aristotele, il quale si rifà concettualmente a Platone e prima di tutto a Parmenide, il fondatore della metafisica occidentale. Il problema è spinoso anche nel greco stesso. La prima menzione della categoria di “essere” la abbiamo in Parmenide, con tutti i problemi linguistici e filologici, nonché filosofici che ne conseguono. I filologi ipotizzano che in greco vi fosse originariamente una radice *es con il senso di “essere” come “esistere”, la quale aveva anche la possibilità di unire un soggetto a un predicato fino a degenerare con il tempo nella funzione di semplice copula. Le due funzioni del verbo “essere” greco sono note come la dicotomia di Mill. A quale si riferiva esattamente Parmenide? Pertanto tutta la filosofia occidentale (metafisica) si baserebbe su un equivoco tra i due significati di essere: esistenziale e copulativo. Addirittura per Schofield Parmenide si riferiva allo stesso momento ai due significati: quindi l’essere di Parmenide sarebbe esistenziale e copulativo al tempo stesso.

* * *

I primi traduttori arabi della Metafisica di Aristotele per rendere to on hanno usato un derivato dal pronome arabo huwa. In arabo per dire Marco è un uomo basta dire: Marco-uomo. Oppure se nel contesto la relazione non è abbastanza chiara si usa il pronome huwa, quindi: Marco huwa uomo. Questo pronome non è una copula ma contiene il senso di copula. In questo modo i traduttori arabi hanno usato la parola huwiya per rendere “ente”. Il suffisso –ya dovrebbe derivare dal pahlavico (medio persiano).

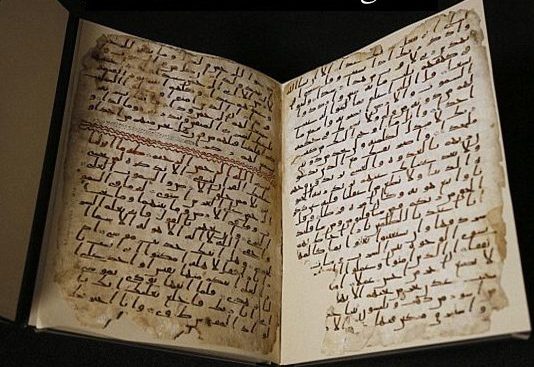

L’arabo è una lingua semitica storicamente recente ma strutturalmente antichissima. L’arabo vero e proprio appare solo con il Corano nel VII secolo d.C, che fonda l’Islam. Era conosciuta una poesia beduina preislamica con il genere della qasida, il quale continua anche dopo l’avvento dell’Islam.

Sulla lingua del Corano è stato scritto molto. Questo libro sacro è suddiviso in 114 sure (o capitoli). Viene considerato una rivelazione fatta a Maometto da Dio per mezzo dell’angelo Gabriele. Ha una importanza dottrinale e teologica fondamentale, perché per l’Islam solo il Corano e la Sunna sono infallibili sulla terra, tutto il resto non è garantito da Dio come infallibile, anche le sentenze mistiche del sufismo, che è una sorta di esoterismo all’interno dell’Islam. Presso la comunità islamica il Corano ha un valore non solo contenutistico ma anche fonetico: la semplice recitazione delle sure, anche senza essere capite da genti non arabofone, può portare all’estasi.

Secondo l’ipotesi di Nöldeke, una parlata araba preislamica, precisamente quella detta al-Qurayš, attraverso il contatto con le altre parlate della Penisola arabica, sarebbe stata condotta a un graduale raffinamento, prima di diventare, grazie al Corano, la base dell’arabo classico. Quindi il Corano sarebbe espresso in una sorta di koiné letteraria, cioè lingua comune sovradialettale, artificiale, nata dalla unione e dalla purificazione dei vari dialetti arabici della Penisola, che quindi non sarebbe mai stata parlata nella quotidianità. Questa è la posizione della maggioranza degli arabisti occidentali. Ci sono molte evidenze che questa sia la verità riguardo la effettiva lingua del Corano. Non è un fenomeno così strano che da vari dialetti parlati si uniscano i tratti migliori per formare una lingua letteraria, artificiale usata solo per la poesia, pensiamo anche al sanscrito dell’India oppure al berbero del Marocco centro-meridionale, che a tutt’oggi usa per la poesia una lingua raffinata ottenuta da una sintesi delle parlate berbere locali. Del resto, stando alla produzione araba preislamica e a quella appena successiva alla conquista, si nota come le tribù erano isolate e parlavano dialetti diversi, anche se la lingua letteraria era unitaria: questo perché la lingua letteraria era artificiale, solo così infatti sarebbe stato possibile garantire la unitarietà letteraria nonostante la frammentazione politica.

I detrattori della teoria della lingua unitaria e artificiale del Corano pongono vari argomenti per sostenere la tesi contraria. Uno di questi è quello della declinazione. Le parole arabe, infatti, hanno una forma pausale e una forma declinata. La forma pausale è obbligatoria al termine di una frase o comunque prima di una pausa prolungata. Facciamo un esempio. Prendiamo la parola “libro”, in arabo kitab:

- La forma pausale dell’indeterminato è kitab per il nominativo e il caso obliquo;

- La forma pausale dell’indeterminato è kitaba all’accusativo;

- La forma pausale del determinato è al-kitab in tutti e tre i casi.

Invece la forma declinata si fa aggiungendo le marche dei casi, rispettivamente le vocali –U, -I, -A per nominativo, caso obliquo, accusativo. All’indeterminato si aggiunge una –N finale (tanwin), fenomeno detto di nunazione.

Nel pronunciare l’arabo bisogna fare molta attenzione a dire la parola in forma declinata quando è all’interno della frase e in forma pausale quando è alla fine di un membro o di una proposizione o presa singolarmente. È sbagliato quindi usare la forma declinata per una parola presa a sé stante o a fine frase. Questa regola è particolarmente importante nella recitazione coranica, dove una apposita sigla segnala i passi in cui è necessario adottare la forma pausale. In questi casi pronunciare la parola come declinata farebbe perdere l’effetto fonetico del brano, anche se la marca della forma declinata è riportata nel testo coranico.

Ora veniamo a noi. Ci sono esempi nel Corano nel quale si evince come il tanwin non è presente nello scheletro consonantico delle parole. Questo perché, dicono i sostenitori della lingua artificiale, esso non era realmente pronunciato, ma fu aggiunto in seguito sul modello di una lingua letteraria non parlata.

Però gli altri studiosi, quelli che sostengono che il Corano esprima una lingua realmente parlata, osservano che la grafia dell’arabo sembra riflettere la forma pausale e non quella declinata. Per esempio, nella parola kalb (forma pausale kalb) il tanwin non è presente nello scheletro consonantico, mentre la alif (a) dell’accusativo indeterminato (forma pausale kalba) è sistematicamente riportata, come richiedono le regole della forma pausale. Quindi da ciò si presume che la lingua del Corano rifletta meglio la forma pausale. Perché? Perché l’arabo del Corano sarebbe stato un arabo effettivamente parlato, nel quale cioè le forme pausali sono evidenti.

Un caso interessante di forme dialettali arabe trascritte in caratteri greci è il testo damasceno del Salmo 78, 77 della Bibbia. Il copista dell’VIII secolo aveva davanti a sé il testo arabo e lo traslitterava in caratteri greci per quei cristiani arabizzati che conoscevano anche il greco. Ai versi 11-12 troviamo scritto: oamithl raml elbouchour, “come la sabbia del mare”. Si noti la perdita dei casi, tipica di tutti i dialetti arabi; la pronuncia el- dell’articolo arabo al-, tipica dei dialetti arabi magrebini.

Questa è indubbiamente una testimonianza scritta di arabo dialettale già nel VIII secolo. Per i sostenitori della koiné coranica, i dialetti arabi già c’erano al tempo di Maometto e quindi il Corano, che non evidenzia un unico dialetto in particolare, rispecchierebbe una lingua non dialettale ma per l’appunto artificiale (koiné), magari influenzata da più dialetti. Invece altri ritengono che nel Corano ci sia la lingua effettivamente parlata allora e i dialetti si siano formati sostanzialmente solo in seguito. Quindi il Salmo damasceno fa propendere verso la prima ipotesi, per la quale al tempo di Maometto, cioè il VII secolo (o subito dopo), vi era già una situazione linguistica araba frammentata in dialetti.

La lingua araba presenta affinità con il binomio linguistico amorreo-ugaritico. Infatti in arabo la congiunzione –an e l’articolo al- deriverebbero dall’aggettivo dimostrativo ugaritico HND. Voigt si spinge ancora più indietro e sostiene che l’articolo determinativo arabo al- derivi dall’accadico annum, che troverà attestazione nell’ugaritico hnd del II millennio a.C. per dare origine infine all’articolo arabo al-. L’amorreo, assieme all’accadico, è una antica lingua semitica della Mesopotamia. L’accadico appartiene al semitico orientale, l’amorreo appartiene al semitico occidentale (è un dialetto occidentale dell’ugaritico).

Tuttavia oggi gli studiosi non accolgono del tutto la tesi amorreo-ugaritica. È vero che l’arabo condivide con l’ugaritico queste caratteristiche, e anche il cosiddetto “modo energetico”, ma la presenza della nunazione lo fa avvicinare anche al cananaico. Ragion per cui si ritiene che l’arabo derivi dal contatto dell’amorreo con il sostrato cananaico.

L’unica testimonianza dell’amorreo è costituita, oltre a dei nomi mesopotamici, dalle iscrizioni protosinaitiche. In queste iscrizioni abbiamo forme vicine al cananaico (rb, “capo”, ‘hb, “amare”, b’lt, “signora”). Ma ci si aspetterebbe il plurale maschile –m come in cananaico, invece lo abbiamo in –n (come in arabo). Pertanto si ipotizza che la lingua di queste iscrizioni derivi dall’amorreo per contatto su un sostrato linguistico ancora poco chiaro, comunque sia vicino al cananaico.

Per Garbini l’arabo sarebbe l’estrema propaggine meridionale dell’amorreo. Garbini si riferisce ai primi parlanti arabi. In seguito l’arabo nascerebbe come lingua più evoluta solo verso il V secolo a.C. quando compaiono i suoi tratti distintivi: l’articolo al- e il mantenimento del fenomeno della declinazione (con le tre marche dei casi: U, I, A).

La lingua del Corano è l’arabo, certamente, ma questo testo sacro risente anche di influssi da parte del siriaco, un dialetto aramaico orientale. Ai tempi di Maometto in Arabia vi era una situazione di diglossia, gli arabi parlavano i dialetti arabi ma anche il siriaco/aramaico, che erano lingue franche e internazionali. Dovevano comprendere pure il greco. Nel Corano la maggior parte dei prestiti deriva dal siriaco tanto che alcuni studiosi hanno ipotizzato che il Corano sia stato scritto in siriaco e solo dopo tradotto in arabo. Gli influssi del siriaco sono a volte molto importanti. Facciamo un esempio. In 43, 70 è scritto: “Entrate nel paradiso, voi e le vostre donne, sarete onorati”. In arabo “sarete onorati” è tuḥbarūn, forma passiva di ḥabara interpretata nel senso di “essere onorato”. Ma in questo contesto suona meglio lo ḥbar aramaico, “raccogliere insieme”. Quindi abbiamo a che fare con una parola araba, certamente, ma il cui significato è ampliato da quello di una parola aramaica: “Entrate nel paradiso, voi e le vostre donne, sarete riuniti”. Fenomeni di questo tipo, cioè non esattamente prestiti ma estensioni di significato, sono comuni nelle lingue antiche. In una famosa iscrizione bilingue nabateo/araba (il nabateo è un altro dialetto aramaico) è scritto: “Che siano ricordati i costruttori e i suoi compagni (‘ḥbr-w), che hanno costruito la tomba della madre”. Ora, la parola ‘ḥbr-w è tecnicamente un plurale fratto arabo, ma ha senso solo secondo il significato della radice aramaica e quindi viene intesa come “compagni”.

Una delle sure più importanti del Corano è la 112, detta Cuore dell’Islam, che riportiamo nell’originale arabo:

qul huwa-llāhu ahadun

allāhu-s-samadu

lam yalid wa lam yūlad

wa lam yakun lahu kufuan ahadun.

“Inneggia: Lui! Il Dio! Egli è unico!

Il Dio è il samadu.

Non genera e non è generato.

Nessuno gli è uguale”.

Sono 4 versetti dalla struttura metrica quasi regolare (7+5+7+7) e terminano tutti quanti in –ad. Il pronome huwa non è necessario per la grammatica, ma qui compare in senso enfatico, per esaltare Dio. “Egli è unico”, ahadun, è una frase nominale formata dalla parola “unico”. La parola Allah non indica il nome proprio di un Dio, come può essere Zeus, bensì la divinità in genere (probabilmente è formato dall’articolo determinativo arabo al + al/el, la radice semitica della divinità, quindi vuol dire propriamente “il Dio”, Iddio). Samadu è di difficile traduzione, alcuni rendono con “eterno” oppure “assoluto” oppure “incorporeo”. La traduzione “eterno” è del celebre asceta del I secolo dell’egira al Ḥasan al-Basrī; il fatto che i commentatori rendono la parola samadu in modo assai diverso indica che il significato era già a loro sconosciuto. “Non (lam) genera (yalid) e (wa) non (lam) è generato (yūlad)”: attivo e passivo maschile singolare del verbo walada, “generare”, nella forma grammaticale detta energetico-iussivo. La negazione lam dovrebbe dare alla forma energetico-iussiva un valore di passato (“non ha generato e non è stato generato”), ma altri danno al verbo un valore di passato storico, quindi si traduce con il presente. Certamente la negazione di una azione del passato dà in questo contesto un senso di eternità, ribadendo il samadu.

Dopo la morte di Maometto e dopo i 4 califfi “benguidati”, segue il califfato omayyade (dal 661 al 750, trae il nome da quello di una potente famiglia meccana) a Damasco (l’inizio del califfato omayyade si deve a Muʿāwiya ibn Abī Sufyān). Avviene l’espansione e si forma uno stato multinazionale, ma con accentramento dei poteri nelle mani di arabi. Abbiamo uno spostamento verso nord, il centro di potere non è più l’Hijaz ma è Damasco, nuova capitale dell’impero islamico sotto la guida degli omayyadi. C’è il problema dell’impatto dei neo-convertiti non arabi e quello del nuovo ambiente multi-culturale. Siamo in una fase molto importante storico-politica, con espansione oltre i confini dell’Impero: si arriva fino all’Egitto. Questa espansione fa sì che sono accorpate tutte le altre comunità che vengono islamizzate. Certamente un fatto problematico è quello di uno stato multinazionale che deve tenere sotto controllo tutti i vari aspetti multi-etnici. I non arabi musulmani non godevano degli stessi privilegi dei musulmani arabi. Letterariamente, si ha un elemento di ricchezza e di eterogeneità nella produzione che raggiungerà il suo apice nell’epoca abbaside. Importanti lasciti dell’impero omayyade sono importanti moschee: la Cupola della Roccia a Gerusalemme su ordine del Califfo Abd al-Malik (687-691) e la Moschea al-Umawiyyin, Damasco, califfo al-Walid I (706).

Abbiamo queste innovazioni letterarie durante il periodo omayyade:

- Nascita della prosa: conseguenza della rivelazione islamica e della Sunna e della sistematizzazione del suo sapere. Avvengono i primi studi della lingua araba, che deve essere depurata da elementi pre islamici

- Nascita di katib: segretario, funzionario di corte

- Gli Hadith, detti di Maometto, sono tramandati attraverso la catena dei trasmettitori; compare la Sira, la prima biografia della vita del Profeta; compare il maghazi: l’espansione islamica fa si che bisogna raccontare le conquiste, si tratta di una narrazione di tipo bellico-militare in particolare le conquiste dei Banu Walid, confluiranno poi negli ‘Annali’

- Nella poesia abbiamo la nuova figura poeta cortigiano. La figura del poeta cambia, poiché adesso deve esaltare il vicario di Dio in terra, lode al califfo o ai suoi deleganti nelle regioni più lontani, capi non solo politici ma anche religiosi. Difensore della comunità islamica e interprete dei suoi valori. I generi precedenti permangono, l’encomio diventa uno dei generi più eminenti.

Specificatamente nella poesia avviene questo:

- Poesia Kharigita: resta la poesia istituzionale ovvero quella dei kharijiti, esempio poesia devozionale: esaltazione dell’eroismo, cioè coraggio e impegno sulla strada di Dio

- La qasida (genere preislamico) diventa politematica, cambia la sua struttura

- Affermazione del Ghazal, che è una poesia d’amore. Abbiamo un Ghazal urbano hijazena (rappresentazione di una donna libera e spietata, che scappa dalle attenzioni dell’uomo) e un Ghazal beduino (ambiente desertico udhrita, dove udhrita è il clan di riferimento di uno dei primi cantori, hanno la stessa modalità compositiva e la stessa fine tragica).

- Permane la poesia beduina, quella di cantori del deserto

- La poesia si evolve, non è più beduina ma diventa urbana, legata alle corti e dell’ambiente cittadino

- Poesia califfale, in cui gli stessi califfi si cimentano in versi ad esempio: il califfo Yazid l’omayyade

- La poesia colta: la “triade” ha una posizione di primato sotto il califfato omayyade, tre massime espressioni e poeti in questa fase: al-Akhtal, Jarir, Farazdaq. I vari temi spaziano da effusioni liriche alla celebrazione del vino fino a invettive contro i nemici. Abbiamo anche Al-Naqa’id (radice: na qa ba), cioè delle controversie tra poeti, botta e risposta tra le rime. Introducono l’elemento di invettiva e una profonda ironia, con un linguaggio che siccome deve essere offensivo a volte è molto rude e violento.

Sotto il dominio abbaside la letteratura araba subisce delle profonde trasformazioni. Emerge un nuovo rapporto del poeta con l’ambiente in cui vive, che non è più il deserto dei beduini, insomma l’ambientazione diviene sempre più urbana fino a perdere ogni connotato con il deserto. Altro aspetto legato al tema dell’innovazione: si iniziano a intravvedere forme di innovazione letteraria. Nella qasida non è riconosciuto l’enjabement, il poeta lodato dalla critica è quello in grado di mantenere in un solo verso l’immagine. Altro aspetto fondamentale è quello del metro: i metri verranno fissati in epoca post islamica (dopo Maometto), in epoca abbaside vengono fissate la specificità di alcune questioni. Ha origine la metrica araba in termini di classificazione di tutti i metri e classificazione di tutte le possibilità, sono schemi molto rigidi e hanno costituito la base irremovibile fino ad un secolo fa. Sui temi l’innovazione è ben avviata, in quest’epoca si inizia un nuovo discorso poetico.

Nella qasida non è riconosciuto l’enjabement, il poeta lodato dalla critica è quello in grado di mantenere in un solo verso l’immagine. Altro aspetto fondamentale è quello del metro: i metri verranno fissati in epoca post islamica (dopo Maometto), in epoca abbaside vengono fissate la specificità di alcune questioni. Ha origine la metrica araba in termini di classificazione di tutti i metri e classificazione di tutte le possibilità, sono schemi molto rigidi e hanno costituito la base irremovibile fino ad un secolo fa. Sui temi l’innovazione è ben avviata, in quest’epoca si inizia un nuovo discorso poetico.

L’Impero abbaside (750-1258) è la nuova grande stagione dell’Islam, dopo quella omayyade. Nel 749 a Kufa (Iraq): Abu-l’Abbas al-Saffāh, detto il sanguinario, si proclama nuovo califfo, in seguito a una rivolta anti-omayyade: gli omayyadi non accettavano i musulmani non arabi. Avviene il trasferimento della capitale a Baghdad. Gli omayyadi regnano circa 100 anni e poi verranno sterminati tranne qualche elemento che si sposterà in Andalus e fonderà uno dei più grandi centri arabo-andalusi. La dinastia che subentrerà a quella omayyade, è quella abbaside che durerà diversi secoli. Lo spostamento geografico della capitale determina uno scenario particolare legato alla eterogeneità dell’impero e della accettazione delle nuove etnie, volevano costruire una nuova comunità islamica (umma)in cui tutte le etnie fossero partecipi, conservando la loro identità che diventa una ricchezza. Quindi abbiamo a che fare con un Impero multi etnico-culturale, nel quale vi fu un forte influsso delle traduzioni del Corano nelle lingue locali. Ci fu un importante ruolo di persiani e turchi islamizzati come Kuttāb negli affari dello Stato. Periodo importante per la cultura grazie all’ingresso del dominio e della cultura arabo musulmana in Europa con la Spagna e il sud Italia.

Il letterato, Adib, non è soltanto lo scrittore ma ha anche una funzione pedagogica e a volte didascalica, talvolta deve descrivere anche i rapporti tra il sovrano e i suoi sudditi. La varietà di etnie viene messa in mostra dalla pluralità di generi e di diverse correnti e visioni. Da segnalare il movimento della Shu’ūbiyya, formato da non arabi che reclamano la superiorità culturale delle loro etnie originarie. Ecco alcune parole di un rappresentante, Bashshār ibn Burd, poeta persiano abbaside (m. 783):

“Dov’è un emissario che canti per tutti gli arabi?(…)

Io sono una persona di nobili natali, elevati al di sopra gli altri.

Cosroe è l’antenato dal quale io derivo la mia preminenza e Sāsān era mio padre (…)

Egli non cantò niente di cammellieri seguendo una bestia rognosa,

Né forò l’amara coloquintide per sete (…)

Né strappò alla terra una lucertola per mangiarla (…)”.

Avviene una crescita di questa visione di tale componente non araba, specialmente i persiani e i turchi, che rivendicano la loro origine nobiliare e quindi un determinato grado politico. Si rimarca l’uguaglianza di tutti i popoli, musulmani, anche di diverse etnie, uguaglianza non presente nel califfato precedente.

Lo sviluppo delle scienze e l’atteggiamento positivo dell’Islam verso il progresso tecnico e scientifico, trasformarono gli arabi nei continuatori dell’eredità culturale greca, da cui trasse beneficio lo stesso Occidente cristiano. Aspetto legato allo studio dei classici greci, eredità greca filosofica e platonica che inizierà ad incidere sulla cultura arabo islamica. Pensatori importanti dell’età abbaside furono Al-Jahiz (m. 869) e Ibn Rumi (m. 896), rappresentanti dell’ellenismo arabo. Alcuni critici arabi e anche studiosi occidentali europei definiscono questi pensatori esempi di ellenismo arabo, forma di rimodulazione del pensiero greco sulla base di un pensiero islamico, esigenza di sintesi tra Islam e pensiero greco.

Il dibattito teologico/scientifico porta a nuovi stimoli intellettuali, una sintesi interessante e calzante di questo discorso vede una commistione di stili, saperi, generi e eredità che vanno a fondersi e costituire il nucleo della conoscenza dell’epoca caratterizzato dal pensiero mu’atazilita. Esso è una dottrina che viene da pensatori dell’area iraqena e iraniana, ha un nome controverso: indica sia qualcosa da cui prendere le distanze, sia la rinuncia a prendere una posizione (=neutralità).

Questa dottrina serba un approccio speculativo-razionalista all’interpretazione del Testo Sacro. La sua visione subisce l‘influsso del pensiero greco, che si unisce all’interpretazione dei testi sacri. Ovvero il tentativo di analizzare razionalmente il dettato coranico. È un qualcosa contro cui molti fondamentalisti combatteranno istituendo anche un nuovo pensiero, al quale si rifanno tutt’oggi alcuni fondamentalisti islamici. Per questi il pensiero mu’atazilita aveva deviato dalla ortodossia islamica e bisognava riportare la umma nella retta via.

Il Corano è parola di Dio, ma “creata”, ossia frutto di eventi storici. Ovvero che c’è la responsabilità dell’uomo e l’intervento umano. Avvenne anche l’affermazione della dottrina del “libero arbitrio”, cioè dell’uomo responsabile dei suoi atti. Il peccato è un attributo dell’umanità, perché Dio “il giusto” non può “ordinare il male”. Per gli ulema dell’epoca, invece, ogni atto umano è “creato” da Dio, creatore di ogni cosa. Invece per il pensiero mu’atazilita l’uomo è responsabile delle proprie azioni e del male che crea. Questo discorso di dare centralità all’uomo crea dei problemi sul piano sia teologico che della gestione politica.

Avvento di una nuova dottrina di Stato con al-Ma’mun (m. 833), istituzione di una Mibna, inquisizione. Per legittimare la dottrina, decide di operare in modo rigoroso istituendo una inquisizione per far si che tutti seguano in modo stretto la dottrina coranica.

Per accennare al fermento culturale sotto gli abbasidi, basti pensare a:

- Formazione di scuole e biblioteche sia per divulgazione religiosa che culturale

- Nascita della Madrasa: istituzione musulmana con alloggio e sussidio agli studenti. Successivamente nasceranno delle istituzioni culturali, nelle quali verranno studiati e tradotti molti testi

- Nascita dell’Azhar al Cairo (970) ad opera dei Fatimidi. Ancora oggi è la massima istituzione religiosa

- Casa della Sapienza di Baghdād (830 in poi) nasce dalla biblioteca privata di Harun al-Rashīd divenne un’istiuzione pubblica sotto al-Ma’mūn. Periodo di grandissima e intensa attività di traduzione.

Vengono raccolti gli Hadīth (detti di Maometto) e le tradizioni religiose e giuridiche. Ci fu forte diffusione delle scienze del linguaggio: grammatica e linguistica. Si ha per un certo verso la glottodidattica, uno dei massimi studiosi di lingua araba è di origine persiana e i critici letterari lo dichiareranno come uno dei migliori linguisti della lingua. Scuola grammatica di Basra, che vide come protagonisti i persiani come Sībawayhi (m. 793). Nella lessicografia si sentì la necessità di sistematizzare la lingua per i non arabi. Daranno un aiuto straordinario alla sistematizzazione della lingua soprattutto i musulani provenienti dall’area iranica.

Per quanto riguarda la poesia, Ibn Qutayba (828-899) definisce il prototipo della qasida: forma, struttura e temi (primo apporto alla critica poetica). Prima di lui nessuno aveva elaborato la visione di strutture e temi della qasida, alla quale solo adesso si dà una definizione precisa e critica e su come va scritta. La qasida deve avere un destinatario, un metro stabilito, con la stessa rima unica, avere una serie di temi. Da lì si svilupperanno una serie di nuovi apporti. Khalil ibn Ahmed al-Farahidiyy (m. 791) fissa un sistema metrico normativo composto da 15 metri (buhūr), basati su 10 unità metriche (piede, taf’ilah). Egli è il teorico della metrica araba.

Solo con gli abbasidi ci fu un primo momento autentico di innovazione tematica e stilistica. La poesia diviene riflesso di ambienti raffinati, originale apporto dei mawali. Riflette questi ambienti di corte. La poesia è un contenitore della vita degli ambienti dell’epoca. Nella poesia l’amore e la bellezza sono espressi nel genere detto Ghazal.

C’è anche il madīh (panegirico) dei califfi, che resta un motivo centrale. Il panegirico è la poesia di corte, deve celebrare la grandezza del califfo ed eternare la sua memoria fissando la sua grandezza. Deve anche riaffermare il timbro dell’Islam ed esaltare la potenza dell’esercito e quindi dell’operato divino.

Nella poesia avvenne una apertura a più temi e registri. Restano questi temi centrali ma c’è una diversificazione. Il poeta riesce all’interno della stessa qasida a inserire più temi.

In epoca abbaside vi era una querelle tra conservatori e innovatori nella poesia. I muhāfizūn sono conservatori, invece i muhdathūn sono gli innovatori, che propongono un nuovo ideale che non era presente nella poesia precedente.

Badī’ è il concetto nuovo relativo all’uso di una lingua ricercata, allusiva. Visione della poesia come arte, in modo affascinante descritta da questo concetto. Propone qualcosa di nuovo, l’arte come fattore artistico: è una nozione estetica che racchiude l’ideale di una lingua più dinamica, che si muove e che tende alla creatività. È un tentativo di innovazione, dare centralità all’idea di innovazione. Passa alla storia con una serie di caratteristiche legate ad un ampia vastità di peculiarità:

- Accostamenti inediti di immagini. È possibile ora correlare 2 elementi contrastanti come la luce e il buio

- Nuove strutture Revisione degli apparati interni alla poesia attraverso l’utilizzo di nuove tecniche prima inutilizzate poiché impensabili

- Sviluppo di immagini retoriche. Prima erano estranee alla visione poetica degli arabi.

- Antitesi. Il contrasto tra due immagini.

Abū Nuwās (756-814) rompe il modello politematico del poema tradizionale, compone carmi bacchici, canta amori illeciti e ammoderna il linguaggio.

Abū Tammām (805-845) ha la fama legata al canzoniere Hamāsā, nato come un lungo poema epico poi integrato da poesie di vario genere. Hamāsā è la virtù guerriera. Questa specie di antologia del valor guerriero definisce il concetto della virtù in battaglia e della capacità di scrittura del poeta a corte. Lungo poema epico integrato da altre poesie.

Al-Mutanabbī (915-965) è un poeta-militante. Rinnova l’orgoglio dell’arabicità affermando la dimensione moralizzante del poeta vate e con toni anche dispregiativi verso altre etnie. Poeta di corte vagabondo a cui si riconduce il discorso del canone arabo classico centrato sul tema dell’orgoglio della propria essenza. È uno dei conservatori sull’ambito dello stile.

Sviluppo della poetica mistica e ascetica (zuhdiyya). Molti di questi poeti pagheranno la loro vocazione con la vita.

La poesia è quel luogo dello spazio culturale della città islamica classica in cui ogni fuga, ogni eresia, ogni trasgressione è lecita – purché sia detta secondo le austere regole del linguaggio poetico. Il tema del rapporto tra espressione poetica e corte è dialettico. La dimostrazione più ovvia di questo equilibrio estetico e sociale è forse data dalla constatazione che, in una società in cui vige il divieto coranico di assumere bevande inebrianti, il canone letterario celebra fra i suoi generi più frequenti quello della khamriyya, ovvero la poesia in lode del vino. Segno evidente, questo, di una differenziazione dei codici di comportamento, e di una società complessa in cui convivono e l’etica religiosa e l’etica profana – e di quest’ultima, la cultura cortese è una delle emanazioni più visibili. Per cultura cortese si intende la cultura delle corti in cui l’etica profana è ammessa come divertimento, il confine tra illecito e lecito si sfuma, solo in determinati contesti e a determinate condizioni. Di nuovo, un altro paradosso: se la trasgressione è ancora un fatto di canone, il poeta deve vivere una vita scellerata. Se Abū Nuwās è il più grande poeta dell’età abbaside, la sua biografia non può che essere la più scellerata di tutte. Come sia possibile che un persiano in quegli anni a corte scriva determinate cose come l’amore omosessuale o la contrapposizione tra donna e vino? La poesia di corte è anticonformista.

Approfondiamo un attimo Abu’l ‘Alā al-Ma’arrī (973-1057), siriano, dotto studioso e poeta-filosofo, rientra nel trend dei muhafisuz ma introduce una serie di novità riguardo i temi trattati che gli daranno una risonanza importante. Fu riscoperto in una fase successiva con il periodo del risveglio, in questa rinascita abbiamo un ripristino dell’antico. Paladino di una prosa ricca, ampollosa e un po’ artefatta (a causa della estrema elaborazione) e di una poesia spinta all’estremo di una sperimentazione prosodica. Viene considerato comunque un conservatore riguardo allo stile. Per questo autore bisognava rifarsi alla prosa del Corano e alla poesia dell’epoca precedente.

Il contesto del luogo dove è nato influenza le sue opere, si sente soffocato, infatti poi emigrerà a Baghdad, dove farà la vita di intellettuale cortigiano che poi percepirà come stretta e contraddittoria e tornerà al suo paese originario. Emerge nella sua opera il tema della migrazione e quello della nostalgia di casa, del territorio di riferimento, che è la casa natale, in cui si è radicato, riferimento spaziale per i musulmani di quel epoca è il dar al-Islam. Per via della sua meditazione filosofica ed esistenziale, da molti è considerato più un filosofo che un poeta. Riflette su Dio e sulla sua esistenza, emergono ateismo e scetticismo. Subisce molti lutti.

Elenchiamo alcune opere maggiori di al-Ma’arrī. Luzumiyyāt o luzūm mā īalzam: Le costrizioni non obbligatorie. È un riferimento allo schema e alla struttura di rime, molto precisa, di queste poesie. Sono 113 sezioni poetiche. Si allude ad una rima complessa che si impose in modo virtuosistico: due consonanti in rima e l’uso in rima di tutte le lettere dell’alfabeto. Si caratterizza per ricerca stilistica legata alla dimostrazione di una conoscenza di ciò che viene richiesto alla poesia tradizionale. Ci sono tutte le possibilità della rima ed esplora il linguaggio. Sul piano dei contenuti sarà questa gabbia che lui si impone a costituire l’ossatura del suo pensiero filosofico con il quale mette in dubbio la presenza di Dio (in alcuni scritti, mentre in altri la riafferma). Usa ilghāz al-badī’i, indovinelli che solo pochi potevano scogliere.

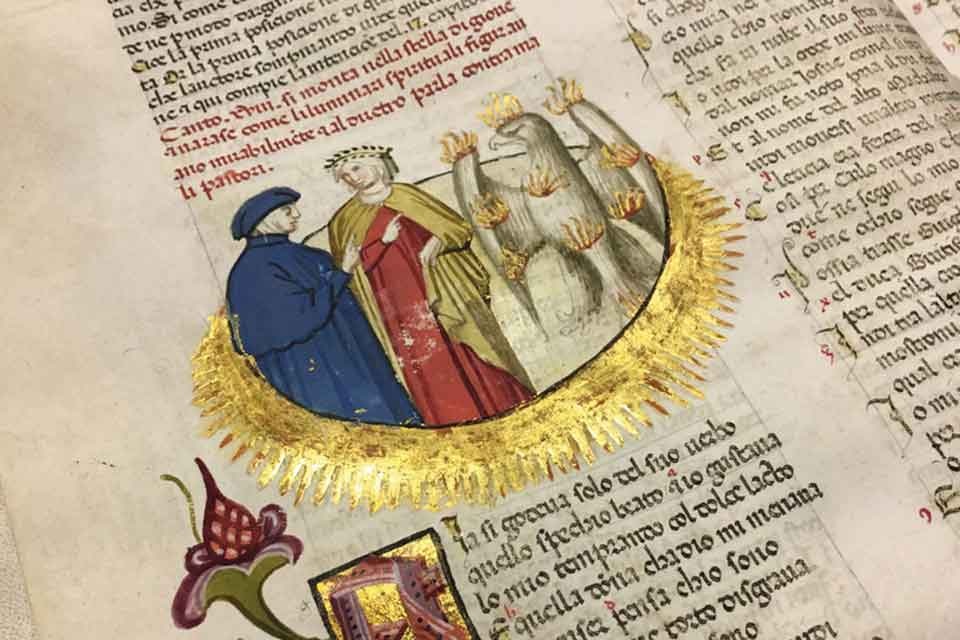

Risālat al ghufrān (o Epistola del perdono) sul viaggio nell’oltretomba e i suoi incontri con letterati e poeti illustri in toni tragicomici. Con temi profondi e seriosi contrapposti a ilarità. È interessante vedere come ci siano delle interconnessioni con la Divina Commedia. È un’opera molto importante che non ha avuto circolazione in quegli anni.

Al-Ma’arri contestava l’innovazione che rischiava di introdurre contenuti eterodossi, bisognava rifarsi alla tradizione linguistica sancita dalla gahilliyya (poesia preislamica), il Corano e la poesia classica. Ha scritto anche molti trattati, ‘adab. Dal punto di vista poetico vi sono i generi di: falsafa (riflessione filosofica) e shi’r (poesia allo stato puro). Si avverte l’influenza del pensiero ellenico, che caratterizza sia la scrittura sia la sua visione. Il dolore della vita terrena ha come unico rimedio la buona azione, il comportarsi in modo pio e benevolo. Forse il suo pessimismo era dovuto alla cecità, ma anche ai molti lutti.

Scrive poesie brevi con l’utilizzo della qasida caratterizzata dalla frammentazione dei versi, in cui emerge la visione scettica della vita terrena. Non formulò una teoria precisa e spesso i suoi testi presentano elementi di contraddizione, unico punto fermo è la scepsi. La sua contraddizione è dovuta a molte ragioni, tra cui la censura. L’unica certezza che si ha del suo pensiero è l’idea di sfiducia.

* * *