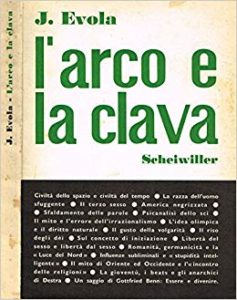

C’è un’immagine che dovrebbe essere familiare ai lettori di Julius Evola: è quello di una kylix a figure rosse che ritrae Eracle che naviga sull’Oceano. La pittura vascolare fa mostra di sè sulla copertina de “L’arco e la clava” edito dalle edizioni Mediterranee nel 1995, una raccolta di scritti pubblicata per la prima volta nel 1968 da Vanni Scheiwiller, allora con una copertina assai anonima. La scelta della casa editrice romana fu assai azzeccata. Il fondo della kylix, coppa con un piede sottile e tazza molto ampia e poco profonda utilizzata per sorbire il vino durante i convivi, è infatti decorato con il tema dell’eroe olimpico per eccellenza, che porta con sè, per l’appunto, un’arco e una clava.

Il manufatto, rinvenuto durante gli scavi del 1835-1837 diretti da Vincenzo Campanari a Vulci nel viterbese e conservato nei Musei Vaticani, è databile intorno al 480 A. C. e lo stile è accostabile a quello di Douris. Siamo quindi nel periodo classico della ceramografia greca e la pittura a ‘figure nere’ è stata stabilmente sostituita da quella a ‘figure rosse’. In breve, in quest’ultima si dipingevano prima le sagome delle figure sul fondo, poi se ne incidevano i contorni e i dettagli interni portando via il colore e poi eventualmente si arricchiva la cromia aggiungendo il bianco e il rosso violaceo.

Il manufatto, rinvenuto durante gli scavi del 1835-1837 diretti da Vincenzo Campanari a Vulci nel viterbese e conservato nei Musei Vaticani, è databile intorno al 480 A. C. e lo stile è accostabile a quello di Douris. Siamo quindi nel periodo classico della ceramografia greca e la pittura a ‘figure nere’ è stata stabilmente sostituita da quella a ‘figure rosse’. In breve, in quest’ultima si dipingevano prima le sagome delle figure sul fondo, poi se ne incidevano i contorni e i dettagli interni portando via il colore e poi eventualmente si arricchiva la cromia aggiungendo il bianco e il rosso violaceo.

Come detto nel dipinto Eracle è rappresentato mentre stringe nella mano sinistra l’arco e nella destra la clava. Un’arma per colpire di precisione e da lontano e un’altra per offendere brutalmente da vicino. Simbolicamente, e fu questo il motivo della scelta di Evola per il titolo della raccolta, il filosofo italiano voleva occuparsi di problemi di grandezza o di ‘ordine’ superiore, come l’essenza dei miti o dei simboli, e di tematiche ‘più vicine’ come la critica ai costumi e alla società contemporanea. Tornando alla rappresentazione pittorica, il semidio greco indossa la tipica leontè, ovvero la pelle del leone di Nemea, strangolato durante la sua prima fatica, in quanto la fiera era invulnerabile a qualsiasi arma. Si tratta di un’attributo fondamentale per il riconoscimento della figure di Eracle, che sarà ostentatamente emulato da Alessandro Magno, che intendeva ripercorrere il suo mitico viaggio verso l’India, e per questo di farà ritrarre su monete, monili e statue con la pelle leonina indosso ed arriverà a coniare su di sè una pettinatura, la anastolé , che voleva riprodurre la criniera del felino. Le armi che l’eroe porta con sè erano le sue preferite: l’arco regalatogli da uno dei suoi maestri, Eurito, che gli aveva insegnato ad usare ed era appartenuto addirittura ad Apollo e la clava, creata da Eracle stesso svellendo dal suolo dell’Elicona un olivo selvatico.

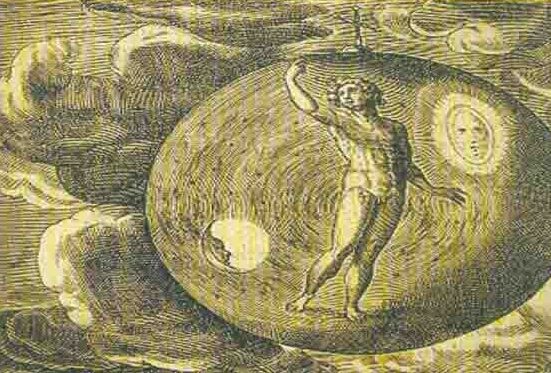

L’eroe nel ritratto sta compiendo la decima delle sue fatiche, ovvero la cattura dei buoi di Gerione. Sta attraversando l’Oceano diretto verso l’isola di Eritia, l’isola del sole calante, davanti alla foce del Guadalquivir, e quindi al di là del mar Mediterraneo, in pieno oceano Atlantico. Come c’era arrivato? Giunto allo stretto di Gibilterra, limite estremo delle terre conosciute, vi aveva posto le famose colonne che porteranno il suo nome, a simboleggiare il confine da non valicare. Il precetto inciso sulle colonne (‘non plus ultra’) beninteso non valeva per lui. Resosi conto che non c’era modo di proced ere oltre, tese il suo arco contro Helios, il dio del Sole, che ogni sera al tramonto s’immergeva nelle acque oltre lo stretto obbligandolo a prestargli la coppa con la quale compiva il suo viaggio quotidiano. Eracle infatti nel dipinto è seduto in un enorme cratere, che altro non è la coppa del Sole, mentre serafico naviga sui marosi. La sua calma risoluta mentre si trova a metà tra cielo e mare ne fa un’allegoria della forma e del cosmos che prevalgono sull’informe e sul caos, ben rappresentato dai flutti irregolari e dagli strani abitanti dell’oceano, soggetto a continuo mutamento, le cui profondità sono depositarie di misteri insondabili.

ere oltre, tese il suo arco contro Helios, il dio del Sole, che ogni sera al tramonto s’immergeva nelle acque oltre lo stretto obbligandolo a prestargli la coppa con la quale compiva il suo viaggio quotidiano. Eracle infatti nel dipinto è seduto in un enorme cratere, che altro non è la coppa del Sole, mentre serafico naviga sui marosi. La sua calma risoluta mentre si trova a metà tra cielo e mare ne fa un’allegoria della forma e del cosmos che prevalgono sull’informe e sul caos, ben rappresentato dai flutti irregolari e dagli strani abitanti dell’oceano, soggetto a continuo mutamento, le cui profondità sono depositarie di misteri insondabili.

Nell’attimo immortalato sul fondo del recipiente il figlio di Zeus è a metà dell’impresa ma chiunque lo guardasse sapeva bene come si sarebbe conclusa. Arrivato sull’isola rossa, il campione olimpico uccise in rapida successione i guardiani della mandria: il cane a due teste Otro, fratello del più famoso Cerbero, il pastore Euritione e infine il padrone dei buoi, il mostruoso Gerione, discendente della Medusa, che aveva tre corpi a partire dal tronco e che quindi combatteva con sei braccia. Sbarazzatosi degli avversari, affronterà il lungo viaggio di ritorno via terra fino a Micene per consegnare i rossi bovini a Euristeo. Per inciso, all’itinerario a ritroso di Eracle si lega una delle ipotesi dell’origine del nome Italia. Sulla punta dell’attuale Calabria un giovane toro fuggì dall’armento e nuotò verso la Sicilia. Da rheghynai cioè <<liberarsi>> prese nome la città di Rhegion, l’odierna Reggio; il Paese intorno prese nome dal giovane toro, vitulus nella lingua degli indigeni, e si chiamò dapprima Vitalia, più tardi Italia. Se ci si pensa è stupefacente constatare quanto un manufatto di uso comune di 2500 anni fa ci parli così tanto di noi, del nostro passato, della nostra comune eredità indoeuropea, di quanto nonostante gli infiniti tentativi di cancellarla e di sminuirla fa ancora parte della nostra identità e di quanto potremmo, volendolo, tornare ad incarnare.

Giovanni Pucci