Siam squadristi assaltatori

allegri e pieni di gioventù,

perché mutarci in assessori

o Benito, o Patria, o Gesù ?

SPIEGAZIONE AL LETTORE

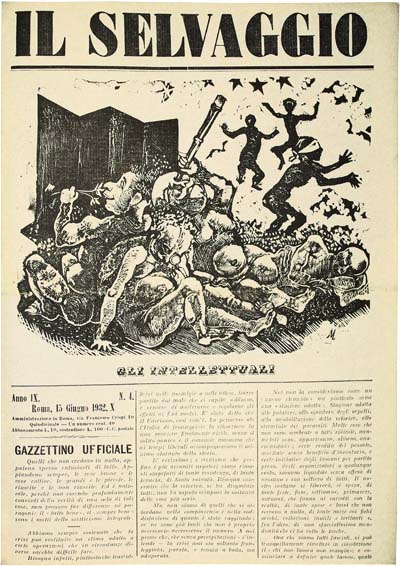

Qualche settimana fa,per una fortunata combinazione, ho trovato – e preso, ad un prezzo anche abbastanza conveniente – da una libreria antiquaria la ristampa anastatica di tutte le annate de “Il Selvaggio”.

Prima di iniziarne la lettura, ho deciso di rinfrescare a me stesso la memoria su questo giornale, andato in edicola il 13 luglio del 1924 (un mesetto dopo il sequestro Matteotti), e pubblicato a Colle Val d’Elsa.

La minacciosa dizione che spiccava sotto la testata del primo numero “battagliero fascista” e i due motti ben in evidenza in alto: “Marciare non marcire” e “Né speranza, né paura”, sembravano condannarlo al destino di breve vita riservato ai tanti foglietti che qui e là stava partorendo il fascismo “intransigente”. Ma così non sarà.

“Il Selvaggio” diverrà, invece, pubblicazione destinata a rappresentare una pietra miliare nella storia del fascismo, per le idee di cui si farà portavoce, ma importante anche per la cultura italiana del secolo scorso, in ragione della varietà e del calibro dei collaboratori (alcuni anche “insospettabili”, come vedremo) e della capacità di essere presente – e con autorevolezza – nei campi della narrativa, della poesia, dell’arte, dell’architettura e perfino della filologia classica.

Da qui nasce questo articolo, che vuole solo dare delle “piste” e fornire spunti di approfondimento su un argomento che offre sterminate possibilità di ricerca.

LUOGHI E PERSONAGGI

Inventore, finanziatore e primo direttore è Angiolo Bencini, ex Ufficiale in guerra ed ora vinaio nella città-rivale di Poggibonsi. In verità, la definizione di “vinaio”, abitualmente usata in senso spregiativo dagli avversari di Strapaese di tutti i tempi, non è esatta, anche se forse non sgradita all’interessato. Paolo Cesarini testimonia come egli fosse piuttosto “…uno stimato commerciante all’ingrosso di vini; portava addirittura il tubino ed un irreprensibile cappotto di panno blu col bavero di velluto nero. Era anche capace di scrivere lunghi articoli, come chiunque può riscontrare sui primi numeri del “Il Selvaggio”.

Bencini, autentico capo squadrista (“ras” è forse esagerato), “nutrito della lettura di Alfredo Oriani”, vorrebbe chiamare il neonato giornale “Santa canaglia”, ma a dissuaderlo ci pensa “l’avvocato” Mino Maccari, scrittore, motteggiatore implacabile ed anche disegnatore di talento (“bravo con la penna e con la matita”) che ha avuto l’intelligenza ed il fiuto di chiamare a collaborare fin dal primo numero.

Maccari non è di Colle Val d’Elsa, come spesso si dice, ma è nato a Siena il 24 novembre 1898, là dove convergono due strade tradizionalmente chiamate “il cane e il gatto” (e lui si vanterà: “Sono nato al cane e al gatto”); a dispetto della prestanza fisica che non ha (con l’altrettanto brevilineo Longanesi si contenderà sempre l’appellativo di “nano di Strapaese”), ha anche lui il suo bravo passato squadrista, testimoniato dalla citazione che gli riserva il Chiurco: “nel settembre (del 1922 ndr) veniva ferito l’avv. Mino Maccari”. Lui stesso amerà presentarsi così:

“Mi vanto e mi proclamo a gran voce, per quanto a qualcheduno possa interessare, di non essere, come di molti sta accadendo, scivolato nel fascismo dalla letteratura.

Io sono un fascista arrabbiato, di quelli che non sono soddisfatti della tessera in tasca e dello scudetto all’occhiello, ma che leticano e si azzuffano e soffiano nel fuoco e giostrano ad ogni occasione.

Per me, il fascismo non è una pappa scodellata, come per tanti italiani; il fascismo significa ani di vita: azioni, risse, polemiche e fazioni mi hanno sempre visto presente, e, se ho fatto il mio dovere nella mia squadra del fascio rurale, ho anche attivissimamente preso parte alla cosiddetta “vita di Partito”

Ancora nel 1959, infine, il suo vecchio amico Ennio Flaiano lo ricorderà proprio con riferimento all’ esperienza di “marciatore su Roma”:

“Mino, ricordi la Marcia su Roma?

Io avevo dodici anni, tu ventuno.

Io in collegio tornavo e tu a Roma

guidavi la squadraccia dei Trentuno.

Mino, ricordi? Alle porte di Roma

ci salutammo. Avevi il gagliardetto,

il teschio bianco, il pugnale tra i denti.

Io m’ero tolto entusiasta il berretto

e salutavo tra un gruppo di studenti.

Mino, ricordi? Tu eri perfetto

nella divisa di bel capitano.

Io salutavo agitando il berretto.

Tu andavi a Roma, io andavo a Milano.”

Con queste premesse, è fin troppo ovvio che il giornale si collochi su posizioni di intransigentismo, che inizialmente si risolvono nel richiamo alle origini diciannoviste, per poi evolvere nella difesa delle realtà locali del fascismo, in fiera polemica contro la Segreteria Farinacci, accentratrice e centralista (anche per evitare futuri sbandamenti come quelli verificatisi nel periodo “quartarellista”).

TEMPI

Bencini lascerà la direzione a Maccari nel 1926, quando avvia al termine il periodo più squisitamente politico del giornale. Con l’appoggio di Ardengo Soffici la redazione viene trasferita a Firenze (e, in primavera, la proprietà passa a Maccari) nel 1926, e muta pelle, pur affermando di non voler tradire – anzi, rimpiangendo – le ragioni della sua nascita:

“Con questo numero, il Selvaggio muore, come nacque, nel nome del fascismo e del duce. Non si deve campare di rendita sulle benemerenze del passato, né prolungare artificialmente una funzione che è naturalmente finita; siamo abbastanza intelligenti da rendercene conto.

La prima battaglia per l’intransigenza e per l’estremismo ha avuto il suo epilogo: l’onore di averla ingaggiata, con disperato amore, è nostro. La pietra sul nostro passato segna una tappa gloriosa nel cammino del fascismo. Abbiamo fatto il nostro dovere. Il Selvaggio è nella storia.

…

Ma intanto, prima di finire l’atto di morte del nostro Selvaggio, lasciate, o amici, che versiamo la “furtiva lacrima” di rito al pensiero del manganello, e soprattutto di quelle teste che avrebbe dovuto spaccare e che non spaccò.

Riasciugheremo il ciglio e scacceremo la malinconia linfa gentile, ma tutte le volte che penseremo al magico sugo di bosco e alle sue mirabilia, un sospiro incontenibile ci sfuggirà dal petto, e non troveremo altro sollievo se non nella certezza che “ne ammazza più la penna che la spada”.

Seguiranno uno spostamento a Siena (dal marzo del ’29 al dicembre del ’30) ed un breve passaggio a Torino (gennaio-dicembre ’31) dove il giornale segue il suo direttore chiamato da Malaparte a collaborare alla Stampa che Agnelli ha avuto la malaugurata idea di affidare a Curzio.

Da ultimo, dal 31 marzo del 1932 fino al 15 giugno del’43 (data di uscita dell’ultimo numero), “Il Selvaggio” mette le tende a Roma.

Diciannove anni di vita molto irregolare, va detto, con numeri saltati, censurati, sequestrati in tipografia, uscite irregolari, spostamenti redazionali cui si è accennato, personali disavventure del direttore, non escluse espulsioni dal PNF e successive riammissioni. Un’esistenza “selvaggia” come più non si potrebbe…

TESI E ANTITESI

La creazione più originale del giornale resta quella delle “Tribù”, che altro non voleva essere che una scherzosa rivisitazione delle vecchie squadre, qui soprattutto in costante polemica contro la città, a difesa della sana schiettezza ed onestà dei contadini (toscani).

A comandare c’è un “Gran Capo”, antesignano dei ras provinciali, e i suoi uomini hanno singolarissimi soprannomi (Orco Bisorco, Sborniafissa, Tritamacigni, SugodiBosco, Zuppabassa e tanti altri) che rievocano certe fantasiosi consuetudini di nomignoli e appellativi squadristi.

La compiaciuta insistenza sulle ascendenze squadriste accredita – e ancor più accrediterà in futuro – malevole voci sulla caratura culturale del giornale, nonostante vi collaborino Rosai e Soffici, Malaparte e Bartolini, Bilenchi, Longanesi e tanti altri, compresi molti giovani alle loro prime, prove, le cui qualità erano state riconosciute da Maccari (Tobino, Guttuso, Alvaro, Moravia, etc).

Lo rivendicherà con orgoglio lo stesso direttore, all’arrivo a Torino:

“I Selvaggi della Val d’Elsa non erano, come li dipingevano gli antifascisti, dei bastonatori rozzi in maniche di camicia, ma dei giovani di buoni studi, che avevano le lettere e le arti in grande onore, e dei quali alcuni si sono poi fatto un nome nella letteratura e nella pittura di questa Italia.…Alla fine del 1925, tornato il sereno, le tribù si sciolsero e i Selvaggi andarono in congedo”.

Il resoconto delle riunioni delle Tribù popola, agli inizi, le pagine del foglio di Colle, ma non ne esaurisce la verve polemica che si esercita contro tutti e tutto.

Ho trovato un elenco degli “avversari” de “Il Selvaggio”, di coloro che, cioè, almeno una volta, saranno fatti oggetto, nel tempo, degli ironici strali di Maccari e compagni. Ci sono proprio tutti: Evola, Gentile, Marinetti, Papini, Piacentini, Interlandi, De Vecchi Farinacci, e potrei proseguire per due pagine almeno.

Vi è poi la battaglia contro l’architettura razionalista appoggiata dal Regime, quella contro la sciatteria degli organismi , come l’Istituto italiano di cultura (“Che seccatura / L’Istituto fascista di cultura”) preposti alla diffusione del sapere e in difesa di Leopardi contro Salgari e De Amicis (“I veri Selvaggi l’hanno più contro De Amicis che contro Lenin”), contro lo stesso Futurismo, del quale, se si fa salvo il ruolo politico, si condanna l’antiruralismo e le “smanie moderniste”.

Più squisitamente politiche sono le prese di posizione antirazziste (“A Telesio Interlandi / or ciascun si raccomandi / presentando com’è logico / l’alberel genealogico”), i dubbi sulla guerra di Spagna e le polemiche (comuni, peraltro, a molta stampa “rivoluzionaria”) contro il nazismo (“A Monaco di Baviera / mutande di lamiera”).

Queste definizioni fulminanti, e i “motti” che spesso compaiono sulle pagine del giornale fanno parte di una tradizione tutta italiana (e toscana soprattutto) portata alla burla ed allo sfottò, e solo apparentemente stridono con due iniziative culturali che, negli anni trenta danno lustro alle pagine: la raccolta e schedatura di testi dispersi e misconosciuti di poesie e canti polari tramandati ormai solo oralmente e i densi articoli di letteratura greca e romana, affidati alla penna di Latino Maccari (padre di Mino).

In fondo, però, a ben vedere, si tratta, anche in questi casi, di due aspetti di quella riscoperta e valorizzazione della tradizione contro ogni modernismo che è la cifra distintiva del giornale.

Contro si ergerà Massimo Bontempelli che, nell’autunno del ’26, darà vita ad una raffinata rivista “Novecento” (i primi quattro numeri escono in francese, ed hanno pochissimi lettori) che vuole invece inserire la cultura italiana nel filone europeo, sottraendola al suo provincialismo (e, singolarmente, Malaparte trova modo di collaborare a tutt’e due le riviste, senza porsi particolari problemi di coerenza)… e le scintille non mancano.

Mi fermo qui; scopo di questo articolo non era fare la storia de “Il Selvaggio” (vi è una buona bibliografia in materia), ma stuzzicare la curiosità del lettore più attento. Prima, però, almeno tre altri cenni a “battaglie” strapaesane che hanno sapore di modernità:

– contro gli sventramenti degli antichi centri storici per far posto a palazzi di stile razionalista e percorsi per sfilate guerresche;

– contro l’automobile, che altera, con la scelta della velocità, il rapporto dell’uomo con la natura che lo circonda;

– contro l’America, in nome “dei fascisti selvaggi, che è quanto dire degli italiani rurali, di quelli che si salvano dalla civiltà americana”

SECONDA SPIEGAZIONE AL LETTORE

Quando si scrive, su qualunque argomento, si è – anche inconsapevolmente – eterodiretti dai propri gusti e disgusti. È quello che succede anche a me, per cui, giunto alla fine, mi accordo che questo pezzo è venuto fuori “scalibrato”: troppo spazio a “Il Selvaggio” politico (che poi, in fondo, è quello delle prime annate, anche se non sarà mai vero il minaccioso annuncio del giugno 1926: “Il Selvaggio ha l’onore di far presente alla propria clientela che, a partire dal prossimo numero, la politica verrà relegata nella quarta colonna della quarta pagina”) e tropo poco a tutto il resto, a cominciare dal discorso sulla parte letteraria, artistica e iconografica del giornale

C’è, in realtà, anche una ragione pratica: per ora, con la lettura sono fermo al primo volume dell’anastatica di cui vi dicevo all’inizio, che comprende, appunto, le annate 1924 e 1925, ma, soprattutto è la mia passione per vicende, uomini ed idee dello squadrismo che mi ha spinto a scrivere.

Se, in prosieguo di tempo, altro di interessante verrà fuori, non mancherò di tediarvi. Per ora, questo brano che, per quante volte lo abbia riletto, mi pare sempre tra le cose migliori della produzione maccariana:

“Dalla fine del ’20 a tutto il ’22 furono di gran moda in Italia, specie fra la gioventù, alcuni oggetti caduti ormai totalmente in disuso. Fra essi si notava un macchinino fragoroso, a nome Camiòn, che nulla potrebbe avere a che fare con l’odierna Buicche.

Capace di contenere una quantità immensa di gente in camicia nera, ma non mai quanta desiderava di montarci, aveva la messa in moto a manovella e si chiamava spesso Diciotto BL.

Amava molto il fascismo e lo serviva senza null’altro chiedere che un po’ di benzina e di olio. Infiammatosi d’amore per la vaga donzella chiamata Spedizione Punitiva, s’unì con essa in vincolo di matrimonio, e quando quella morì, il povero Camiòn, vinto dalla disperazione, si mise a trasportar legnami, bale di gesso ed altro materiale

Un giorno del 1924, la Spedizione Punitiva ritornò su questa terra, e, per qualche mese il Camiòn filò con lei il vecchio amore. Egli si rammentava sempre di aver trasportato, in quell’epoca, all’Abbadia San Salvatore, molti baldi giovanotti che andarono là a salutare il duce e a fargli atto di devozione e di affetto.

Quando ricorda quel giorno, il povero Camiòn non può frenare una lacrima di nostalgia sul ciglio del carburatore. Agonizza ora in un buio garage, consumandosi di odio verso l’infame Buicche e si duole che i giovani l’abbiano tradito per quella civettaccia straniera.

Muori in pace, vecchio Camiòn, e non te la pigliare ! Chi ti conobbe e potè apprezzare la tua fede fascista disinteressata e pura, non ti dimenticherà mai, e tu vivrai nell’affetto e nella memoria di tutti gli squadristi”

Il Camiòn, benché non sia scicche

è più fascista della Buicche

![Selvaggio06[1]](https://www.ereticamente.net/wp-content/uploads/2014/12/Selvaggio061-212x300.jpg)