Duns Scoto così scriveva riguardo a Dio nel primo paragrafo del De primo principio: “Tu sei l’essere vero, Tu sei tutto l’essere. Questo è ciò che credo, questo è ciò che, se mi fosse possibile, vorrei comprendere”, Tu es verum esse, Tu es totum esse. Hoc credo, hoc si mihi esset possibile, scire vellem. Cusano, considerato da Cassirer il filosofo più importante del Rinascimento, nel suo Trattato sulla visione di Dio (cap. 1) affermava che Dio “è la pienezza di ogni perfezione ed è più grande di quanto lo si possa pensare”, summitas ipsa omnis perfectionis et maior quam cogitari possit. Dio è innanzitutto una entità impossibile da conoscere da parte delle sue creature. Scoto Eriugena (Divisione della natura I, 443 B): “(Dio) non può essere compreso in sé stesso e al di là di ogni creatura da nessun intelletto”, Deus in se ipso ultra omnem creaturam nullo intellectu comprehenditur.  L’anonimo autore inglese de La nube della non conoscenza, celebre trattatello spirituale della fine del XIV secolo, non poteva che dire: “… all’inizio trovi soltanto oscurità e come una nube di non conoscenza, e non sai cosa sia, ma soltanto senti nella tua volontà una nuda tensione verso Dio. Questa oscurità e questa nube, qualunque cosa tu faccia, rimangono fra te e il tuo Dio e non ti permettono di vederlo chiaramente alla luce dell’intelletto razionale né di provarne l’amorosa dolcezza nei tuoi affetti” (cap. III). Lo stesso Tommaso d’Aquino (Scriptum super Sententiis I, d. 22, q. 1, a. 1) dovette riconoscere questo: “Come noi conosciamo Dio imperfettamente, così anche lo chiamiamo imperfettamente, quasi balbettando. Egli solo in effetti si comprende perfettamente ed è per questo che è anche il solo a potersi chiamare perfettamente”, Ipse autem solus seipsum comprehendit; et ideo Ipse solus seipsum perfecte nominavit.

L’anonimo autore inglese de La nube della non conoscenza, celebre trattatello spirituale della fine del XIV secolo, non poteva che dire: “… all’inizio trovi soltanto oscurità e come una nube di non conoscenza, e non sai cosa sia, ma soltanto senti nella tua volontà una nuda tensione verso Dio. Questa oscurità e questa nube, qualunque cosa tu faccia, rimangono fra te e il tuo Dio e non ti permettono di vederlo chiaramente alla luce dell’intelletto razionale né di provarne l’amorosa dolcezza nei tuoi affetti” (cap. III). Lo stesso Tommaso d’Aquino (Scriptum super Sententiis I, d. 22, q. 1, a. 1) dovette riconoscere questo: “Come noi conosciamo Dio imperfettamente, così anche lo chiamiamo imperfettamente, quasi balbettando. Egli solo in effetti si comprende perfettamente ed è per questo che è anche il solo a potersi chiamare perfettamente”, Ipse autem solus seipsum comprehendit; et ideo Ipse solus seipsum perfecte nominavit.

Quindi Dio è un problema. Se Dio non può essere conosciuto razionalmente, non possiamo sapere con certezza logica se esista oppure no. Anche se qualcosa trasparisse di Lui, come la creazione e gli effetti stessi sulla creazione, ciò non basterebbe per inferire con certezza che Dio esiste. Filolao diceva che “tutte le cose che si conoscono hanno numero, kai panta ga man ta gignōskomena arithmon echonti; senza il numero, non sarebbe possibile né pensare né conoscere nulla” (1). Vale a dire che la ragione umana si basa sulla quantità. È riferibile alla quantità ogni fenomeno materiale. Ma Dio oltrepassa il mondo materiale. Agostino (Soliloqui I, 5.11) ricordava come tutte le nozioni riguardanti la scienza umana sono inutili per conoscere Dio: “Ora io le considero tanto trascurabili al suo confronto, nunc autem permultum haec in illius comparatione contemno, da sembrarmi talora che, se avrò conoscenza e visione di lui, nel modo con cui se ne può avere visione, tutte queste nozioni cesserebbero di essere oggetto del mio sapere”. Non diciamo che Dio non esista né che non possa essere conosciuto mediante altra conoscenza (intuizione). Ermete chiamava “privi di intelletto”, anoas, coloro “che non riescono a rappresentarsi nessuna delle realtà incorporee”, mēden tōn asōmatōn phantazomenous (2). Ma la conoscenza intuitiva non può essere dimostrata alla maniera della conoscenza razionale, cioè discorsiva.

È per questo che nella storia del pensiero umano sono esistiti gli atei, anche tra filosofi eminenti. È impossibile dimostrare Dio, pertanto anche facendo filosofia di alto livello è possibile non trovarlo. Come Vanini, bruciato sul rogo per ateismo e blasfemia nel 1619: si dice che secondo le sue ultime parole si considerasse un grande filosofo come Socrate e, come questi, condannato ingiustamente. Inoltre, non tutti sentono intuitivamente Dio. Il fatto che le masse (i più) lo sentono perché aderiscono a forme di religione, non significa nulla riguardo la verità di qualche cosa. Moltissimi nell’antichità credevano che i cigni neri non esistessero, invece poi sono stati scoperti. Nietzsche scriveva che “le convinzioni della massa hanno sempre qualcosa di incompiuto e confuso” (3). Oltretutto “i più” non costituiscono “i tutti”. Era Omero che ragionava in siffatta maniera. Metrodoro di Lampsaco, infatti, ricordava come in Omero il termine “più” (pleon) ha due significati: quello comune e quello per cui indica “pieno” (cfr. Iliade IV 226) (4), riferendosi allora alla totalità.

Tutte le popolazioni hanno fatto esperienza di Dio, ma ciò non equivale a dire che lo hanno conosciuto in modo razionale. Dio resta sempre un mistero per la ragione. 1 Timoteo 3, 16: “E’ grande il mistero della religione”, mega estin to tēs eusebeias mustērion. Nel Medioevo si diceva che Dio è radicaliter alter. Presso le popolazioni semitiche l’esperienza fatta di Dio richiama l’idea della forza: questa è la base noetica della comune radice semitica El, “Dio”. L’arabo Allah deriverebbe dall’articolo determinativo al + questa radice, allora significherebbe “il dio”, “Iddio”. Presso le popolazioni indoeuropee vi sono varie radici. Il lessico sacrale e religioso indoeuropeo va sempre interpretato: esso risale alla differenziazione dialettale, quando gli Indoeuropei si differenziarono e si unirono alle popolazioni autoctone:

- Greco, latino, sanscrito, avestico: la divinità è connessa con l’idea della luce (Zeus, dios; deus; dyauḥ, deva);

- Lingue germaniche: la divinità è connessa con il rituale d’invocazione o con l’offerta (Gott e god sono da connettersi o con l’indoeuropeo *ghau, “chiamare, invocare il dio”, cfr. il sanscrito havate (5), o con l’indoeuropeo *gheu-, “versare”, riferito all’offerta sacrificale);

- Lingue slave: dalla radice indoeuropea *bhag-, “spartire, dividere”;

- La voce greca theòs è isolata (forse dalla radice indoeuropea *dheues-, “sollevarsi come nebbia”) (6).

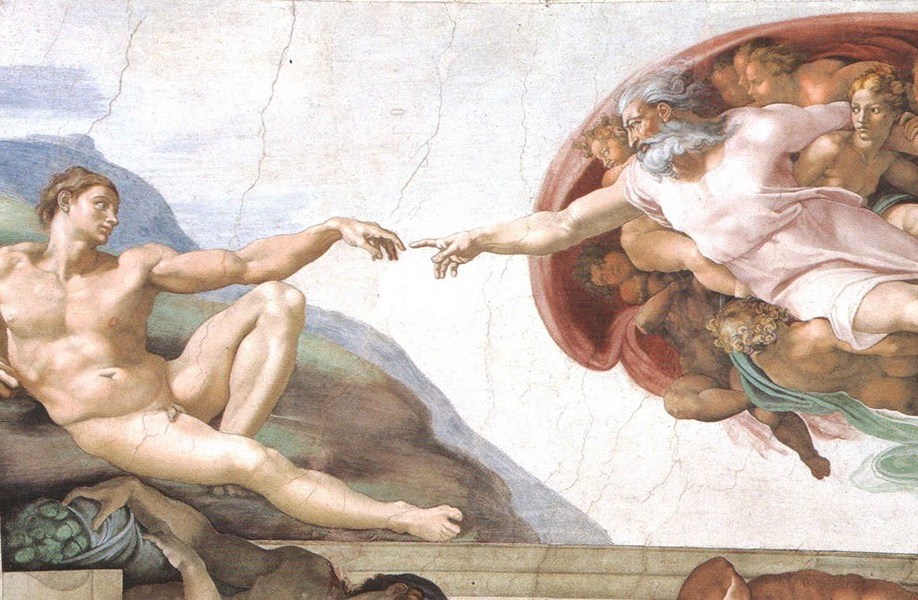

I teologi cristiani attribuiscono svariati attributi a Dio: si tratta di qualità assolute. Ma ogni attributo di Dio, essendo assoluto, non può essere dimostrato dalla logica, in quanto il raziocinio umano comprende solo ciò che vede. Masnovo osservava come l’uomo definisce il possibile dall’attualmente esistente. Dio, essendo infinitamente superiore a ogni creatura, non può essere circoscritto da nessuna creatura e da nessun paragone con essa. Facciamo l’esempio dell’onnipotenza. Essa è definita da Alessandro di Hales (Summa Halensis IV, II) come la qualità di Dio che “può tutte le cose possibili che è potere della potenza” e che “può ogni cosa”. Tra XIII e XVI secolo vi fu un acceso dibattito sulla differenza tra potentia absoluta e potentia ordinata: nel Cinquecento Panigarola definiva la prima l’onnipotenza di Dio nel senso che Egli può far tutto ciò che non crea in Lui imperfezione, mentre la seconda come l’onnipotenza di Dio nel senso che Egli può fare ogni cosa che vuole (7). Pare che questo tema teologico così rilevante nel basso Medioevo abbia avuto inizio in un breve testo del domenicano Ugo di Saint-Chér, il quale distingueva tra potentia absoluta e potentia conditionata. Ugo era anche un maestro di diritto, oltre che teologo, ed è significativo che absolutus e ordinatus fosse una distinzione del diritto: il primo termine si riferiva a chi non aveva fatto testamento, il secondo termine a chi lo aveva fatto. Forse Ugo fu il primo personaggio che introdusse questa distinzione in teologia (8). Certamente l’uomo è limitato e così ogni altra creatura visibile. Pertanto, se il raziocinio umano afferma qualche cosa che travalica l’azione creaturale fino al punto dell’onnipotenza, tale affermazione non può che essere una presunzione e mai una dimostrazione.

Un antico detto proveniente dal mondo classico recita che Dio è colui “che detiene il principio, la fine e il mezzo di tutte le cose che sono”, che nell’originale greco suona: archēn te kai teleutēn kai mesa tōn ontōn apantōn echōn. Dionigi l’Areopagita (Coelestis Hierarchia 140 D3): Dio è celebrato con il nome di “invisibile, interminabile, incomprensibile e con altre espressioni con le quali non si indica ciò che Egli è, ma ciò che non è”, out tì estin, allà tì ouk estì. Tommaso d’Aquino (Summa contra Gentiles I, XV): Dio è “eterno, senza principio e senza fine”, aeternus, carens principio et fine. Gli Oracoli Caldaici (fr. 3 dell’edizione: A. Tonelli 2016) ricordano che “la potenza è con esso, e l’intelletto da esso promana”, men gar dunamis sun ekeinōi, nous d’ap’ekeinou. Per la sua grande potenza, che domina su tutto, Dio crea le coincidenze. Che sia la sfera del divino o del numinoso a dirigere i nostri destini è un filo che passando dall’antichità giunge ai nostri giorni, dalla Moira dei Greci al Fato dei Latini fino alla versione moderna detta Sincronicità dalla psicologia junghiana. Facciamo questo esempio. Prendiamo un attimo in mano gli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo 28, versetti 12-13. Una traduzione è questa: “Approdammo a Siracusa, dove rimanemmo tre giorni. Di là, salpando (perielontes), giungemmo (katēntēsamen) a Reggio. Il giorno seguente si levò lo scirocco e così l’indomani giungemmo a Pozzuoli”. L’antefatto è che Paolo, essendo cittadino romano, a Gerusalemme chiese di essere giudicato da Cesare relativamente all’accusa dei Giudei, quindi i Romani lo misero su una nave diretta a Roma, ma li sorprese una tempesta, approdarono a Malta, lì dopo tre mesi presero una nave proveniente da Alessandria che fece tappa anche a Siracusa e Reggio prima di giungere a Roma. Un filologo potrebbe obiettare varie cose riguardo la traduzione relativa ai due versetti. “Salpare” è la resa italiana di un verbo greco che in realtà vuol dire “costeggiare” (c’era vento forte quindi la nave si tenne vicino alle coste). “Giungere (a Reggio)” è una traduzione troppo ampia, in quanto nell’originale greco il verbo allude al fatto che i passeggeri della nave scesero a terra. Paolo a Malta prese una delle navi frumentarie che, in conformità ai racconti storici, partivano da Alessandria piene di grano per portarlo a Roma: nel tragitto queste navi si fermavano a Siracusa e a Reggio per caricarsi di altra merce da vendere a Roma. Ma potevano caricare anche i prigionieri, come lo era Paolo, in quanto messo sotto accusa dai Giudei. Dato che questa nave portava l’insegna dei Dioscuri, la tradizione dice che il popolo di Reggio si affollò vicino alla imbarcazione per venerarli. E qua sta la grande coincidenza creata da Dio, anzi più di una. Paolo, vista la folla, scese e si mise a predicare il vangelo, sempre secondo quanto testimonia la tradizione, e riuscì a convincere quei pagani che si fecero battezzare, furono i primi cristiani della penisola. Dio è una potenza così grande che decide i destini di tutti e regola ogni avvenimento.

Per la sua grande potenza, che domina su tutto, Dio crea le coincidenze. Che sia la sfera del divino o del numinoso a dirigere i nostri destini è un filo che passando dall’antichità giunge ai nostri giorni, dalla Moira dei Greci al Fato dei Latini fino alla versione moderna detta Sincronicità dalla psicologia junghiana. Facciamo questo esempio. Prendiamo un attimo in mano gli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo 28, versetti 12-13. Una traduzione è questa: “Approdammo a Siracusa, dove rimanemmo tre giorni. Di là, salpando (perielontes), giungemmo (katēntēsamen) a Reggio. Il giorno seguente si levò lo scirocco e così l’indomani giungemmo a Pozzuoli”. L’antefatto è che Paolo, essendo cittadino romano, a Gerusalemme chiese di essere giudicato da Cesare relativamente all’accusa dei Giudei, quindi i Romani lo misero su una nave diretta a Roma, ma li sorprese una tempesta, approdarono a Malta, lì dopo tre mesi presero una nave proveniente da Alessandria che fece tappa anche a Siracusa e Reggio prima di giungere a Roma. Un filologo potrebbe obiettare varie cose riguardo la traduzione relativa ai due versetti. “Salpare” è la resa italiana di un verbo greco che in realtà vuol dire “costeggiare” (c’era vento forte quindi la nave si tenne vicino alle coste). “Giungere (a Reggio)” è una traduzione troppo ampia, in quanto nell’originale greco il verbo allude al fatto che i passeggeri della nave scesero a terra. Paolo a Malta prese una delle navi frumentarie che, in conformità ai racconti storici, partivano da Alessandria piene di grano per portarlo a Roma: nel tragitto queste navi si fermavano a Siracusa e a Reggio per caricarsi di altra merce da vendere a Roma. Ma potevano caricare anche i prigionieri, come lo era Paolo, in quanto messo sotto accusa dai Giudei. Dato che questa nave portava l’insegna dei Dioscuri, la tradizione dice che il popolo di Reggio si affollò vicino alla imbarcazione per venerarli. E qua sta la grande coincidenza creata da Dio, anzi più di una. Paolo, vista la folla, scese e si mise a predicare il vangelo, sempre secondo quanto testimonia la tradizione, e riuscì a convincere quei pagani che si fecero battezzare, furono i primi cristiani della penisola. Dio è una potenza così grande che decide i destini di tutti e regola ogni avvenimento.

Su questa linea si può dire che “tutto concorre al Bene per coloro che amano Dio”, tois agapōsin ton theon panta sunergei eis agathon (Lettera ai Romani 8, 28). Il cammino spirituale dell’asceta cristiano ha due note fondamentali, chiamate dai francescani del Medioevo consolatio e desolatio, terminologia poi ripresa da Ignazio di Loyola. La prima è quando l’anima sente vicino Dio, la seconda quando non lo sente. La “desolazione” è una prova terribile, che fa vacillare la fede e le forze, ma è necessaria: è una prova messa da Dio sul cammino del santo per saggiarne la volontà, insegnargli a ricercare Dio in tutte le cose e aprirgli lo scrigno dei tesori celesti. Nel delizioso trattatello spirituale medioevale intitolato Imitazione di Cristo (I, 12) è scritto: “Quando l’uomo di buona volontà è tribolato o tentato, oppure tormentato da cattivi pensieri, allora conosce di aver più bisogno di Dio, senza il quale si accorge di non poter far nulla di buono, tunc Deum magis sibi necessarium intelligit, sine quo nihil omnino se posse testatur. E si rattrista, geme e prega per le miserie che soffre. Allora gli rincresce di vivere lungamente e desidera venga la morte per essere disciolto dal corpo e vivere con Cristo”.

Nonostante la presenza di Dio, la vita e l’intera natura sono terribili, come notava spesso Leopardi, che oltre ad essere stato un grande poeta era anche un buon pensatore. A questo punto la filosofia e la teologia, se da un lato servono a conoscere il mondo, dall’altro lato possono scatenare, per via di questa conoscenza, molta tristezza. Lucrezio nella sua opera filosofica De rerum natura (IV, 11 ss) cantava:

Sìc ego nùnc, quoniàm haec ràtio plerùmque vidètur

Trìstior essè quibùs non èst tractàta, retròque

Vòlgus abhòrret ab hàc, vòlui tibi suàviloquènti

Càrmine Pièriò ratiònem expònere nòstram

Ét quasi mùsaeò dùlci contìngere mèlle

Sì tibi fòrt(e) animùm tàli ratiòne tenère

Vèrsibus ìn nostrìs possèm, dum pèrspicis òmnem

Nàturàm rerùm qua cònstet còmpta figùra.

Così adesso, siccome tale dottrina (=la filosofia epicurea) sembra in genere troppo amara a chi non la ha praticata, e la gente la evita con orrore, ho voluto esportela con la soave poesia delle Muse e quasi spalmarla con il loro dolce miele, per vedere se in questa maniera posso dominare il tuo animo con i miei versi, mentre tu passi in rassegna tutti gli aspetti della natura e la legge che la governa”. Sempre nel De rerum natura (I, 936 ss) Lucrezio cantava:

Sèd velùti puerìs absìnthia taètra medèntes

Cùm dare cònantùr, priùs oras pòcula cìrcum

Còntingùnt mellìs dùlci flavòque liquòr(e),ùt

Pùerorùm aètas inpròvida lùdificètur

Làbrorùm tenùs, ìnterea pèrpòtet amàrum

Ábsinthi làticèm, decèptaque nòn capiàtur

Sèd potiùs talì pàcto recreàta valèscat.

“Ma come quando i medici vogliono dare ai bambini l’assenzio ripugnante, prima addolciscono intorno ai bordi del bicchiere con il biondo liquore dolce del miele, in modo che l’ingenuità infantile dei fanciulli sia ingannata fino alle labbra e intanto beva l’amara pozione di assenzio (da questo inganno non è danneggiata, ma piuttosto in questo modo riacquista forza e salute)”.

La conoscenza del mondo svolge tuttavia una importante funzione. Se un bambino deve bere una medicina amara (quando qualcuno deve apprendere l’epicureismo difficile), il medico cosparge di miele i bordi del bicchiere, cioè si deve usare qualcosa di dolce per far penetrare nell’anima la filosofia, ovvero uno stile accattivante. Siamo di fronte a una similitudine (veluti) fra la prassi di un medico e la prassi di un poeta didascalico che si presenta da subito come curativa dei mali dell’anima: l’epicureismo svolge la stessa funzione di un medico per i dolori fisici. I bambini sono chiamati pueri, ma Lucrezio avrebbe potuto chiamarli anche iuvenes, filii. Lucrezio ha usato il termine che più di ogni altro è sentito come trasposizione del greco pais, oggetto della paideia, della educazione: il bambino è tale perché deve essere educato. Tra le tante medicine che poteva scegliere, Lucrezio scelse l’absinthia taetra, il tetro assenzio, detto anche ellèboro, che veniva impiegato per la cura delle malattie psichiche e soprattutto per la cura della follia. Pertanto la filosofia epicurea è curativa dei mali dell’anima e di un’impostazione di vita che avrebbe come conseguenza il delirio. La presenta da subito come la filosofia della serenità dell’anima, la cura per raggiungere l’atharassìa: assenza dal turbamento. La conoscenza ha quindi una duplice natura: conoscendo abbiamo timore e tremore per via delle cose conosciute, ma per svegliarci dal sonno dell’ignoranza dobbiamo conoscere. Curiosamente anche la divinità serba in sé una sorta di ambiguità. È la nota polarità di fascinosum e di tremendum che si associa all’esperienza che si ha della divinità. La divinità ha energie così potenti da produrre nell’uomo timore o eventi negativi. Pensiamo a un passo del Ṛg-Veda (IV, 17, 2):

tava tviṣo janiman rejata dyaurejad bhūmir bhiyaśa svasya manyoḥ

ṛghāyanta subhvaḥ parvatāsa ārdan dhanvāni sarayanta āpaḥ.

“Il cielo tremi davanti alla tua nascita per paura della tua magnificenza, vacilli la terra per paura delle tue ire. Tremino i monti possenti, le terre asciutte si scuotevano, le acque scorrono”. Un libricino della Bibbia ebraica, intitolato Lamentazioni, di difficile traduzione perché l’autore usa in maniera assai sofisticata una lingua, quale è l’ebraico biblico, in sé assai povera lessicalmente, ricorda la punizione che Dio fece su Gerusalemme per via dei peccati degli ebrei. È significativo che all’inizio del primo dei cinque poemetti di cui è costituita l’opera c’è una espressione ebraica struggente: bako tibekeh, nella quale l’uso dello stesso verbo “piangere” all’infinito assoluto e all’imperfetto mette in rilievo l’intensità o la durata del pianto, “piange fortemente”, “piange incessantemente”. Quindi abbiamo: Gerusalemme personificata come una principessa sottoposta ai lavori forzati “piange incessantemente nella notte, lacrime rigano le sue guance”. Nelle varie concezioni religiose Dio ordina ciò che vuole mediante la sua terribile Parola. Nell’Antico Egitto Ptah crea mediante la sua Parola. Le parole degli dei egiziani si conservano ancora nei geroglifici, detti in egiziano antico medu neter, “parole del dio”. Conoscere le parole del dio, che sono creatrici, equivale ad avere la sua stessa potenza. Nel Nuovo Regno abbiamo la celebre Amduat (una delle varie raccolte di formule funerarie regali) della tomba di Thutmosi III, nella quale è scritto: ir rh nw nssmw mity ntr 3 ds.f, “chi conosce questi disegni (=i geroglifici della tomba) è simile a questo dio eccelso in persona” (9). Nella Genesi Dio disse e le cose vengono create. Nell’ebraico biblico dabar significa sia “parola” sia “azione”. Nell’aramaico di Qumran la radice semitica ‘MR ha dato come esito un sostantivo che significa spesso “comando”, oltre che “parola”.

È da questo sostrato che nacque il Logos giovanneo. Per Giovanni 1, 3 tutte le cose sono state fatte per mezzo del Logos, panta di’autou egeneto. Kant (La religione entro i limiti della sola ragione) sognava il sorgere all’orizzonte di un nuovo cristianesimo: così come Cristo rinnovò l’Antico Testamento, così il cristianesimo dovrà rinnovare la superstizione e le parole morte dei testi sacri mediante un nuova Parola, rigenerata dalla viva legge morale che abita ogni coscienza umana. Il Logos giovanneo è all’inizio, crea tutto e ha a che fare con l’intelligenza (in greco antico logos significa sia “parola” sia “intelligenza, pensiero”). Per questo Winckler, un pioniere dell’assiriologia e colui che fece riemergere dal suolo la civiltà ittita grazie agli scavi di Boghazköy in Turchia, vi vedeva, come immediato capostipite, il concetto babilonese di Mummu: il primo mondo che venne alla luce, mentre l’espressione significa in accadico anche “intelligenza” e “sapienza”. Nelle lingue semitiche la associazione tra mondo iniziale e sapienza la si può arguire anche da questo: da ‘alam, “sapere”, nacque la parola ebraica ‘olam, “eternità” e “tempo primigenio”, donde l’arabo ‘alam, “mondo” (10). Naturalmente la sfera dell’intelligenza e della sapienza richiama quella della parola. Corano 7, 158 pone uno stretto parallelismo tra la potenza di Dio e la sua Parola: “O uomini, ecco per voi io sono il profeta del Dio a cui appartiene l’impero dei cieli e della terra. Non c’è Dio se non Lui. Egli dona la vita e la morte. Al Dio credete … Egli (il profeta) crede nel Dio e nella sua Parola, bil-lahi wakalimatihi. Seguitelo dunque, in tal modo sarete guidati, wa-ittabi’uhu la’allakum tahtaduna”. Per la scuola indiana dello Shivaismo kashmiro la parola (vāc) è la più potente emanazione della divinità, che crea mediante i cinquanta fonemi del sanscrito:

- Cinque occlusive velari: terra, acqua, aria, fuoco, etere;

- Cinque palatali: odore, sapore, tatto, forma, suono;

- Cerebellari: movimento, escrezione, presa, generazione, parola;

- Dentali: cinque sensi;

- Labiali: mente, individuazione soggettiva, psiche, spirito, natura;

- Semivocali: principi semi-puri;

- Spiranti: principi puri.

Nell’Avestā, il testo sacro del mazdeismo, scritto in avestico, una lingua indoeuropea iraniana vicina al sanscrito, la fine del mondo avverrà per mezzo dello ayah, di cui si parla nello Yasna 30. Si tratta di un “ferro” che distruggerà tutto. La sua forza distruttiva è anticipata già dal potere magico della parola per via dell’assonanza con un altro termine avestico, ayā, “scorrente”, che allude allo scorrere dei metalli nel cosmo incandescente alla fine di tutto. Ma la divinità ci solleva dalla nostra natura animale, facendo in questo modo una azione molto positiva. È quanto operato in Parmenide, iniziato dalla dea Verità. Nel proemio del Sulla natura la dea così si rivolge all’iniziando Parmenide: “O giovane, che compagno a immortali guide e cavalle che ti conducono, giungi alla nostra casa, rallegrati! Non Moira infausta ti spingeva a percorrere questa strada, ma Temi e Dike. È necessario che di tutto tu sia istruito: da un lato del cuore che non trema della verità ben rotonda, dall’altro delle opinioni dei mortali, in cui non è vera credibilità”. Il vocativo “giovane”, in greco koure, non indica tanto l’età, ma la connessione di Parmenide alla sfera del divino (infatti il sostantivo era usato per indicare gli addetti ai sacrifici, oltre che i figli degli dei negli inni omerici a Hermes e Pan). Uno degli elementi dove si interseca la temibile potenza e la sontuosa positività della divinità è la Legge di Dio. Seguirla significa prosperità, in ebraico Shalom, che etimologicamente non significa “pace” quanto piuttosto la “perfezione” che il genere umano può raggiungere grazie a Dio. Invece trasgredire la Legge equivale a perire. Alla base della religione ebraica vi è ancora oggi Dio e la Legge. Il termine ebraico Torah significa di per sé “insegnamento”: dato che l’Insegnamento religioso prevedeva anche norme morali, la traduzione dei LXX rese la parola ebraica Torah con il sostantivo greco Nomos, Legge. In India abbiamo il Dharma. L’Aranyaka, la più antica tra le Upaniṣad (IV, 14), così intende il Dharma: “Al di sopra di Lui, Egli (Dio) produsse una forma superiore, il Dharma. Il Dharma è la sovranità delle sovranità. È questa la ragione per cui non vi è nulla di superiore al Dharma” (11).

Un altro elemento è la iniziazione. L’iniziando, per poter accedere alla conoscenza divina, doveva superare prove terribili. Chi superava le prove e varcava la soglia, faceva parte del mondo degli dei. In latino tale appartenenza è indicata dalla parola: sacer. Sacer indica ciò che appartiene al dio. Ogni religione è “iniziatica” in senso lato, in quanto i fedeli sono scelti dal dio. Ricordiamo che per Eraclito (fr. 118) l’anima più sapiente e la migliore è quella “secca” (auē), probabilmente quella più vicina al fuoco, che per Eraclito è il Principio e Dio, quindi lontana dal resto del mondo. Ma ogni religione ha delle figure iniziate in senso più esclusivo per svolgere il culto e altri servizi. Per Pitagora il vero sapiente è il sacerdote: la verità assoluta è possesso solo del dio che Egli concede agli uomini che sceglie, tutti gli altri mediante le sole loro forze non hanno che verità relative. Eraclito (fr. 79) asseriva come “l’uomo a confronto con la divinità” è “come un bambino a confronto con l’uomo adulto”, okōsper pais pròs andròs. La verità, essendo divina e pertanto non razionale, è per questo pericolosa, perché dissolve nell’uomo la natura creaturale, spingendolo allora alla morte o alla pazzia. Non per nulla le Sirene, il cui canto faceva morire i marinai, erano detentrici della sapienza (Odissea XII, 188: il marinaio dopo aver ascoltato il canto “pieno di gioia riparte e conoscendo più cose”, kai pleiona eidōs). Se vogliamo, facciamo in merito anche questi collegamenti. Secondo Diogene di Apollonia, Omero parlava del divino non in forma di mito ma in modo veritiero: Zeus, secondo Omero, è l’aria, poiché Zeus sa tutto, pan eidenai ton Dia. Questo perché l’aria è l’anima del mondo (12). Ora, questa dimensione “aerea”, “divina” e “sapienziale” in seguito avrà a che fare con il demoniaco più terribile, quello delle religioni monoteiste. Infatti, Filone d’Alessandria diceva che anime, demoni e angeli sono la stessa cosa, cioè entità dell’aria (I Giganti IV, 16). Platone (Cratilo 403C) faceva derivare il nome Ade, il dio dell’oltretomba (gli “inferi” del mondo classico, anche se non del tutto coincidenti con l’inferno cristiano) dal verbo greco eidenai, “sapere”. Isaia 14, 12: “Come mai sei caduto dal cielo, ‘eyyk napaleta myshamayym, Lucifero, figlio dell’aurora?”. Luca 10, 18: “Vedevo Satana precipitare dal cielo come un fulmine”, eteōroun ton Satanan ōs astrapēn ek tou ouranou pesonta.

In ogni modo, in diverse tradizioni religiose, il centro dell’incontro con Dio è il cuore dell’uomo. Nella Bibbia ebraica il cuore (leb) è sia l’organo fisico sia il centro della vita psicologica, mediante la quale il fedele altresì si incontra con Dio. La tradizione siriaca condivide totalmente questa concezione: il termine aramaico siriaco per cuore è lebba, da un verbo intransitivo aramaico siriaco che significa “pulsare”. Per i Padri siriaci la “purità” è associata alla “luminosità”, cioè all’importante concetto di shafyuta. Luca 8, 15 parla di un “cuore buono” (en kardiai kalēi), che i traduttori siriaci rendono con l’espressione lebba shafya, “cuore luminoso”. Anche per l’Islam il cuore dell’uomo è il luogo dell’incontro con Dio. In arabo abbiamo tre termini per “cuore”: qalb e fu’ad (coranici) e poi lubb (assente nel Corano, ma usato dalla mistica) (13).

L’uomo incontra Dio altresì nella preghiera. Anzi per il cristianesimo è la preghiera che permette eminentemente l’incontro con Dio. In Atti degli Apostoli 1, 14 i primi cristiani “erano assidui e concordi nella preghiera”, ēsan proskarterountes omothumadòn tēi proseuchēi. Ma la traduzione riportata non rende conto bene dell’originale greco. “Concordi” è in realtà un avverbio greco che vuol dire: avere lo stesso identico (omos) animo (thumòs). “Assidui” è in realtà un participio greco che significa: essere attaccati. Ēsan proskarterountes: la costruzione greca formata da verbo essere + participio è nel Nuovo Testamento un aramaismo, essa indica una forte continuità nel tempo. Quindi questa breve frase greca, assieme all’avverbio greco, vuole esprimere i concetti per i quali la preghiera è la base fondante del cristiano che deve essere abituale (questi si fonda su di essa come un ramo attaccato al tronco di un albero) e rende fratelli gli oranti (un cuore e un’anima sola). I commentatori antichi osservavano che gli oranti non si fondono tra di loro, ma sono in comunione pur rispettando la propria individualità: Ignazio di Antiochia faceva l’esempio delle corde della cetra, ognuna delle quali ha un suono singolo che, unendosi a quello delle altre, creata tuttavia una armonia meravigliosa.È soprattutto nella preghiera che il cristiano avverte quella provvidenza di Dio di cui anche gli antichi dicevano. Nel trattatello neoplatonico Sugli dei e il mondo (9, 3) Salustio scriveva: “È da credere che gli dei si prendano una tal cura del mondo senza alcun decreto o sforzo; ma, proprio come i corpi dotati di potenza fanno ciò che fanno per il semplice fatto di esistere (è il caso del sole, che illumina e riscalda solo per il semplice fatto di esistere), così assai di più la provvidenza degli dei sussiste senza sforzo per sé stessa e indirizza per il meglio ciò di cui si prende cura”.

Agostino parlava di Dio come di un medico che cura le ferite del peccato. Nel Discorso 278, 2.2 scriveva: “Anche per l’anima avviene così, che l’uomo peccando finisse nella morte, che da immortale diventasse mortale, che si assoggettasse al diavolo seduttore fu in potere del suo libero arbitrio, per cui, cedendo verso beni inferiori, perdette i beni superiori; col dare ascolto al serpente, chiuse l’orecchio a Dio e, posto tra il maestro e il seduttore, preferì obbedire al seduttore piuttosto che al maestro. Da dove ascoltò Dio, di lì dette ascolto al diavolo. Per quale ragione non si fidò piuttosto del migliore? Fu per questo che venne a scoprire verace quanto Dio aveva predetto e falso quel che aveva promesso il diavolo. Questa l’origine prima dei nostri mali, questa la radice di tutte le miserie, questo il germe di morte dalla propria e libera volontà del primo uomo, così costituito: se obbedisse a Dio sarebbe sempre beato e immortale; se trascurasse e disprezzasse il comando di Colui che lo avrebbe custodito in perenne sanità, precipiterebbe nel morbo della mortalità. Di conseguenza, il medico, disprezzato allora dall’uomo in salute, ora cura l’uomo ammalato. Sono infatti diverse le prescrizioni che la medicina offre a conservazione della salute, si danno perciò alle persone sane perché non si ammalino; ben altre sono, invece, quelle che ricevono quanti sono ormai ammalati perché ricuperino quanto hanno perduto”. Cosa è esattamente la provvidenza di Dio?  È la sua azione che “provvede” alle necessità dell’uomo, spirituali e materiali. Poi con la preghiera l’uomo riceve da Dio tanto la grazia spirituale quanto le grazie materiali chieste. Per il cristianesimo l’uomo trova il senso del proprio esistere nel rapporto con Dio. Per questo la settimana è un simbolo della vita dell’uomo: come i giorni feriali sfociano in quello festivo, così la vita dell’uomo va a finire nella vita di Dio, già qui sulla terra e alla fine nel Cielo. Allo stesso modo il segno della croce sta a significare che tutto l’uomo deve essere in sintonia con Dio. Toccando con la mano prima la testa, poi il petto e infine le spalle, il segno della croce vuole rappresentare che l’intelletto (testa), l’emotività (petto) e l’azione (spalle=braccia) dell’uomo trovano il senso ultimo nel rapporto con Dio, il quale, provvedendo alle necessità dell’umanità, la salva qui e nell’eternità. Nei vangeli Gesù ordina di portare il messaggio a tutti i popoli. È da qui che nasce la vocazione universalistica del cristianesimo. L’Antico Testamento invece era fortemente rivolto agli ebrei. Anche se vi sono delle eccezioni. Pensiamo al Salmo 87, che ha un afflato internazionale: “Iscriverò Raab e Babilonia tra quelli che mi conoscono; ecco Filistea, Tiro e Etiopia: là costui è nato”. Per questo il Salmo 87 è molto importante teologicamente, sebbene abbia rilevanti problemi testuali. Probabilmente questa teologia universalistica è tardiva, risalente a dopo l’esilio. Alcuni studiosi lo collocano nel periodo del Secondo Tempio (ricostruito nel 515 a.C., mentre il Primo Tempio fu distrutto dai Babilonesi nel 586 a. C.).

È la sua azione che “provvede” alle necessità dell’uomo, spirituali e materiali. Poi con la preghiera l’uomo riceve da Dio tanto la grazia spirituale quanto le grazie materiali chieste. Per il cristianesimo l’uomo trova il senso del proprio esistere nel rapporto con Dio. Per questo la settimana è un simbolo della vita dell’uomo: come i giorni feriali sfociano in quello festivo, così la vita dell’uomo va a finire nella vita di Dio, già qui sulla terra e alla fine nel Cielo. Allo stesso modo il segno della croce sta a significare che tutto l’uomo deve essere in sintonia con Dio. Toccando con la mano prima la testa, poi il petto e infine le spalle, il segno della croce vuole rappresentare che l’intelletto (testa), l’emotività (petto) e l’azione (spalle=braccia) dell’uomo trovano il senso ultimo nel rapporto con Dio, il quale, provvedendo alle necessità dell’umanità, la salva qui e nell’eternità. Nei vangeli Gesù ordina di portare il messaggio a tutti i popoli. È da qui che nasce la vocazione universalistica del cristianesimo. L’Antico Testamento invece era fortemente rivolto agli ebrei. Anche se vi sono delle eccezioni. Pensiamo al Salmo 87, che ha un afflato internazionale: “Iscriverò Raab e Babilonia tra quelli che mi conoscono; ecco Filistea, Tiro e Etiopia: là costui è nato”. Per questo il Salmo 87 è molto importante teologicamente, sebbene abbia rilevanti problemi testuali. Probabilmente questa teologia universalistica è tardiva, risalente a dopo l’esilio. Alcuni studiosi lo collocano nel periodo del Secondo Tempio (ricostruito nel 515 a.C., mentre il Primo Tempio fu distrutto dai Babilonesi nel 586 a. C.).

Dio provvede in ogni ambito, sia in quello sacro sia in quello profano. Nel mondo romano ius indicava il diritto profano, mentre fas quello divino (nella Grecia antica la distinzione era grossomodo quella tra nomos e themis). Lo ius non era fondato sulle leges, norme approvate dalle assemblee, come invece avviene oggi in Occidente, che a Roma antica erano rare, ma sulle consuetudini (mores) e sulla interpretazione dei periti (giurisprudenza). Lo ius romano era relativamente giurisprudenziale. Lo ius a sua volta era distinto in pubblico e in privato. Secondo una nota massima del diritto romano, ius publicum quod ad rei publicae utilitatem spectat (Ulpiano). L’utilitas non era l’utile come lo intendiamo noi oggi, cioè il bene per la maggior parte dei cittadini (utilitarismo), ma la giusta azione per lo stato. E res publica non era la repubblica distinta dal principato, bensì lo stato in quanto tale ovvero la cosa pubblica. È interessante osservare come la parola “stato” derivi dall’espressione romanistica status rei publicae. Un ulteriore elemento in cui negatività e positività del divino si uniscono è il sacrificio. Il latino sacrificium indica il “rito sacro”, fatto dal sacer-dos, il sacerdote iniziato alla conoscenza e alle prassi divine. È significativo che in ittita saklai- significa “rito, legge, uso”. Un vecchio articolo di Vendryes, comparando il lessico celtico-italico e indo-iranico, proponeva la tesi che vi fosse stata una unica classe sacerdotale indo-iranico-celtico-italica che mantenne per molto tempo inalterato il proprio sapere sacrale (14). Ma oggi questa tesi è superata. Il sacrificium doveva essere fatto dal sacer per ragioni di purezza: solo colui che era scelto dal dio e da lui istruito poteva avere a che fare con il sacro. È significativo che il latino ius, “diritto”, derivi da due parole: il sanscrito yoḥ, “prosperità”, e l’avestico yaos, “perfezione/purezza rituale”. Poi il termine perse la valenza sacrale e iniziò a indicare l’insieme delle norme profane (15). Secondo l’etimologia di Luzzatto, il termine ebraico qadosh, “sacro”, deriverebbe dall’unione di due radici semitiche: JQD, “bruciare”, e ‘ESH, “fuoco”, nel senso che il sacro avrebbe a che fare con l’idea del “bruciato dal fuoco”, cioè il sacrificio.

Il dio ordinando il sacrificio chiede morte (tremendum) per assicurare alla comunità benefici (fascinosum). La morte è la grande condanna dell’uomo, che Omero chiamava “mortale”, in greco brotòs, dalla radice indoeuropea MER, da cui anche il sanscrito mṛta- e il latino mortuus. Pure il Minotauro voleva per sé le proprie vittime. Brotòs è in Omero semplicemente un sinonimo di “uomo”, contrapposto al dio, che è definito dal grande poeta athanatòs kai agēraos, “immortale e sempre giovane”, in conformità con la formula vedica amṛtam ajuryam. Secondo un profondo scritto dell’Antico Testamento, la Sapienza (1, 14-15), Dio “creò per l’essere tutte le cose e sane sono le creature del cosmo e non c’è in esse veleno di distruzione”, ektisen gar eis to einai ta panta kai sōterioi ai geneseis tou kosmou kai ouk estin en autais pharmakon olethrou. È stato invece il diavolo a causare la morte. Sapienza 2, 23-24: “Poiché Dio creò l’uomo per l’immortalità (ep’aphtharsiai), lo fece a immagine della propria eternità. Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo”, phthonōi de diabolou thanatos eisēlthen eis ton kosmon. Nel mondo vedico il sacrificio è il Tutto. “La scienza sacra è identica al suo oggetto, il sacrificio, e il sacrificio è l’unica realtà; è al tempo stesso il creatore e la creazione; tutti i fenomeni dell’universo ne sono il semplice riflesso e traggono da esso la loro parvenza di esistenza. Non è vana fantasia ciò che spinge i dottori del Brāhmaṇa a proclamare senza posa l’identità fra gli elementi del rito e le parti dell’universo: le sillabe del metro rappresentano le stagioni; i dettagli del focolare rappresentano gli organi del corpo umano; il numero delle oblazioni rappresenta i mesi” (16). Lo scopo esteriore del sacrificio vedico era quello di ottenere dagli dei qualcosa in cambio. Per questo iconograficamente il rito è rappresentato da un albero: un albero dei desideri dalla forma umana. “Il fluido vitale che scorre nell’albero in forma umana, ovvero nell’immagine di culto, è in grado di produrre tutti i beni preziosi che sono essenziali per la sopravvivenza, la felicità e la prosperità del genere umano, di farli maturare nelle sue mani tese, e di dar loro la forma degli attributi e degli emblemi che la divinità offre, come doni pregiati, a coloro che la venerano” (17). Il sacrificio è compiuto a beneficio del sacrificatore e della comunità in questo mondo e nell’aldilà. I testi indiani parlano in merito del Flusso della Ricchezza (vasor dhārā): le offerte raggiungono il dio il quale dà energia alla pioggia che nutre piante e animali, che così ci giungono come cibo. Ma in un senso più profondo i Brāhmaṇa ci dicono che il sacrificatore è la vittima stessa: “la vittima (paśu) è sostanzialmente (nidānena) il sacrificatore stesso” (18). Il centro vitale dell’uomo è il cuore, inteso non in senso prettamente fisico e fisiologico. Dal punto di vista fisico nel centro vitale risiede l’etere; dal punto di vista psichico risiede l’ “anima vivente”; dal punto di vista metafisico risiede l’Atman, che coincide con il Brahman. Il Brahman, concepito in questa maniera nell’uomo, è detto Purusha, in quanto risiede nella individualità come in una città (pura). Bisogna illuminare noi stessi con la Conoscenza. Ogni nostra azione nel mondo è ordinata per conoscere il nostro centro vitale, che per la dottrina induista coincide con Dio (Brahman) (19).

Note:

1 – In STOB. Ecl. I 21, 7B. Secondo pitagorici anonimi (in ARISTOT. Eth.Nic. B5. 1106 B 29), “il male è proprio dell’illimitato, tou apeirou, e il bene del limitato, tou peperasmenou”. Quindi ciò che non può essere quantificato come numero, non solo è illogico ma anche intrinsecamente malvagio.

2 – In Corpus Hermeticum, Frammenti Diversi, 19 (Zosimo, III, xlix 2: Berthelot-Ruelle, II). Duns Scoto (Reportata Parisiensia II, dist. 1, qu. 3, n. 11): “I filosofi non postularono l’esistenza di molte cose che tuttavia possono essere conosciute mediante la ragione naturale, mentre ne ammisero molte altre che non possono essere dimostrate”, et multa posunt, quae non possunt demonstrari.

3 – F. W. Nietzsche, Appunti filosofici * Omero e la filologia classica, Milano 1993, appunto filosofico messo per iscritto tra Autunno 1867 e Primavera 1868.

4 – In PORPHYR. Quaest. Hom K 252.

5 – Si tratterebbe dell’antica concezione per cui la ragione, la vita, tutto ciò che esiste e anche gli dei sono esprimibili mediante l’idea del vento, del vortice, del respiro, della parola, del fumo, dell’odore. Eraclito (fr. 7 DK): “Se tutte le cose che sono diventassero fumo, a conoscerle sarebbero i sensi”, ei panta ta onta kapnòs genoito, rines an diagnoein.

6 – F. Cavazza, Lezioni di indoeuropeistica, Pisa 2005.

7 – F. Meroi, La Potentia Dei nell’oratoria sacra del Secondo Cinquecento: Francesco Panigarola, in Divus Thomas Vol. 115, No. 2 (2012: Maggio/Agosto) pp. 308-330.

8 – E. Randi, “Potentia Dei Conditionata”: una questione di Ugo di Saint-Chér sull’onnipotenza divina, in Rivista di Storia della Filosofia Vol. 39, No. 3 (1984) pp. 521-536.

9 – E. M. Ciampini, La lingua dell’antico Egitto, Milano 2018.

10 – H. Winckler, La cultura spirituale di Babilonia, Roma 2004. Invece, in ambito occidentale, il colto vescovo del VII secolo Isidoro di Siviglia (Etimologie XIII, 1) faceva derivare il termine mundus da motus, “movimento”: “ai suoi elementi, infatti, non è concesso alcun riposo, ragion per cui esso è sempre in moto. Per questo Varrone considera anche gli elementi come esseri animati: Perché si muovono di per sé stessi”.

11 – A. Somigliana, Tat e Yahveh – Dharma e Torah, in Rivista di Filosofia Neo-Scolastica Vol. 68, No. 1 (Gennaio-Marzo 1976) pp. 48-74.

12 – In PHILOD. De piet. C. 6 B.

13 – C. Greppi, La spiritualità del cuore nella tradizione cristiana siriaca e nella mistica musulmana, in Divus Thomas Vol. 110, No. 3, Sufismo (Settembre-Dicembre 2007) pp. 173-189. Anche nella cultura cinese il cuore è la sede dell’interiorità, dell’anima. In cinese è detto xīn, mentre il corpo è detto shēn. L’essere umano nella sua interezza è espresso dai due caratteri che formano la parola shēnxīn, per indicare corpo e anima.

14 – J. Vendryes, Les correspondances de vocabulaire entre l’indo-iranien et l’italo-celtique, in Memoires de la Societé de Linguistique de Paris XX (1918) pp. 265-285.

15 – M. Morani, Lat. “sacer” e il rapporto uomo-dio nel lessico religioso latino, in Aevum Anno 55, Fasc. 1 (Gennaio-Aprile 1981) pp. 30-46. È successo l’esatto contrario di quanto avvenne con il greco ieròs, “sacro”: era una parola del lessico profano e significava “forte” (così testimoniano tanto i Veda quanto Omero), poi passò ad indicare “sacro” (in verità già dalle tavolette micenee, quindi Omero attesta un uso arcaico anteriore a quello dei Micenei). Stessa cosa per il greco euché, “preghiera”, che significava all’inizio “dire” o “vantarsi”. L’equivalente indiano di ius è yoś, un relitto già nei Veda che appare in maniera indeclinabile in formule stereotipate dal significato poco chiaro, per esempio śaṃ ca yoś ca. M. Morani, La terminologia del ‘sacro’ in lingue indeuropee antiche: Riflessioni e problemi, in R. B. Finazzi, A. Valvo (a cura di), Pensiero e istituzioni del mondo classico nelle culture del Vicino Oriente, Alessandria 2001, pp.165-196.

16 – S. Lévi, La dottrina del sacrificio nei Brāhmaṇa, Milano 2009.

17 – F. D. K. Bosch, Il Germe d’oro. Un’introduzione al simbolismo indiano, Milano 2017.

18 – A. K. Coomaraswamy, Ātmayajña: il sacrificio di sé, in ID., La tenebra divina. Saggi di metafisica, Milano 2017, pp. 135-176.

19 – R. Guénon, L’uomo e il suo divenire secondo il Vedanta, Milano 1992.

Marco Calzoli

è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha dato alle stampe 29 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane. Ha pubblicato anche molti articoli.

1 Comment