Nel “Tannhäuser” il tema dell’amore si sviluppa nella sua oscillazione fondamentale tra amore sacro e amore profano. Il trovatore Tannhäuser è imprigionato nel Venusberg, il monte di Venere, e lì si abbandona a un’orgia da basso impero. La nausea per questa dissipazione dei sensi accende però la consapevolezza che l’amore fisico è incapace in sé di offrire soddisfazione: alla fine del pasto rimane la fame e l’eccesso di sensazioni non libera l’individuo da una coazione a ripetere che tende all’ossessione. Cosa è in fondo l’inferno se non la eterna ripetizione dell’uguale? Chi è vittima del gioco, dell’alcool come del sesso cade in una reiterazione ossessiva che è l’oppos to del libero arbitrio. Nell’inferno Dante incontra gli iracondi, che sono stati scaraventati in basso per la loro inconsulta aggressività, essi non hanno più la possibilità di destarsi a coscienza e modificare il loro demone caratteriale, per cui ripetono all’infinito il gesto iracondo; sembra quasi che per loro la pena nasca dall’interno più che dal contesto ambientale. Se potessero solo immaginare la possibilità di riposare in una quiete dell’anima non sarebbero in una condizione infernale: evidentemente la pena è proprio la fine di ogni possibilità di liberazione. D’altra parte se essi riuscissero ad avvertire quella possibilità di cambiamento non sarebbero anime dannate, bensì anime purganti, impegnate in un cammino di purificazione… un po’ come tutti quanti noi nel nostro quotidiano purgatorio.

to del libero arbitrio. Nell’inferno Dante incontra gli iracondi, che sono stati scaraventati in basso per la loro inconsulta aggressività, essi non hanno più la possibilità di destarsi a coscienza e modificare il loro demone caratteriale, per cui ripetono all’infinito il gesto iracondo; sembra quasi che per loro la pena nasca dall’interno più che dal contesto ambientale. Se potessero solo immaginare la possibilità di riposare in una quiete dell’anima non sarebbero in una condizione infernale: evidentemente la pena è proprio la fine di ogni possibilità di liberazione. D’altra parte se essi riuscissero ad avvertire quella possibilità di cambiamento non sarebbero anime dannate, bensì anime purganti, impegnate in un cammino di purificazione… un po’ come tutti quanti noi nel nostro quotidiano purgatorio.

Ma torniamo a Tannhäuser. Nel momento in cui l’eroe avverte l’insoddisfazione per i piaceri sensuali del Venusberg egli compie un gesto significativo. Prende la sua arpa e intona un canto appassionato alla Dea Venere che si conclude con una richiesta di libertà. Tannhäuser non è un Girolamo Savonarola, non reagisce alla lussuria con un moto di repressione, ma si rivolge dolcemente alla dea dell’amore fisico dicendo: ti chiedo, per piacere, di liberarmi da te: una richiesta educata… Da un lato egli comprende che la ricerca del soddisfacimento sensuale non può essere la soluzione al problema dell’esistenza, dall’altro intuisce che non può esserlo neppure la repressione degli impulsi.

La Venere wagneriana (evidentemente simile dell’Afrodite Pandemia di cui parla Platone nel Simposio) accondiscende alla gentile richiesta, ma lo fa solo nel momento in cui il cantore invoca il nome di Maria. In questo revival lirico dell’amor cortese medievale Venere e Maria sono i due antipodi: gli archetipi della femminilità naturale e spirituale. Ma a ben vedere la salvezza non giunge a Tannhäuser né da Venere, né da Maria Vergine, bensì da Elisabeth, la donna concretamente amata dal trovatore. Donna che è completamento nel corpo, nell’anima e nello spirito e che dona il solare equilibrio tra lo spirituale e il materiale: tra Lucifero ed Ahrimane, direbbe Rudolf Steiner. Come il postino che… bussa sempre due volte, così secondo Steiner la potenza dell’ostacolo sfida l’uomo secondo una duplice modalità: come tentazione materiale, ma anche come seduzione spiritualista. In realtà il vero spirituale si situa in quella posizione centrale che è il giusto equilibrio tra l’essere schiacciati a terra dalla forza di gravità e il vagare alla deriva nello spazio in preda di quello stato allucinatorio di cui possono fare esperienza gli astronauti.

Invano Tannhäuser aveva chiesto aiuto e perdono all’autorità religiosa, il pastorale come “ramo secco” impugnato dal Papa ricorda l’immagine dell’albero secco dei racconti del Graal: è il simbolo di una tradizione religiosa che non è più “in forma” ed ha perso l’efficienza per rispondere alle esigenze spirituali dell’epoca. Wagner lascia aperta la porta all’ottimismo, dal momento che dopo il sacrificio di Elisabeth anche il legno del pastorale rifiorisce, il che vuol dire che quando si trova la chiave spirituale adeguata ai tempi anche le forme religiose che si erano ossificate in uno sterile tradizionalismo hanno la possibilità di rinnovarsi.

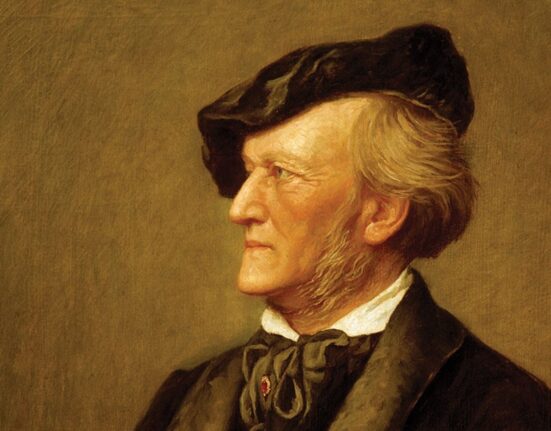

La musica di Wagner ha una apparenza trionfale, in realtà è essenzialmente tragica. Pensiamo alla Cavalcata delle Valchirie: il timbro eroico cela il dolore della rinuncia. Il dolore culmina nella celebrazione di un eroe morto nella Marcia Funebre di Sigfrido. L’autentica pace, pax triumphalis, risuona solo nel Parsifal, culmine dell’opera wagneriana. Il Parsifal in Wagner corrisponde al “quindi uscimmo a riveder le stelle” di Dante. Davvero la musica di Wagner esprime il pathos del passare attraverso il travaglio della modernità e indica l’esodo in direzione di una nuova forma di spiritualità che forse generazioni successive alla nostra (quella che per Steiner coincide con la futura civiltà euro-russa) forse riusciranno a cogliere più di noi che viviamo nel pieno dell’epoca del nichilismo.

L’Oro del Reno è la prima opera della tetralogia. Wagner l’aveva pensata come grande poema nel momento storico in cui si realizza l’unificazione tedesca. Per questo Piero Buscaroli scorgeva nel maestro di Bayreuth il “Virgilio del Secondo Reich”. Il Secondo Reich: un impero che si rivelerà caduco, franando dopo solo cinquanta anni nelle trincee della prima guerra mondiale. Il Reno fa da involucro per quest’oro della discordia: fiume speciale, e non solo per la coscienza tedesca, che in Estate riflette caldi bagliori, il Reno è percettivamente dorato e trova il suo completamento nell’umbra della Foresta Nera. Le Figlie del Reno, queste ninfe del Nord, custodiscono da tempi arcaici una inestimabile “riserva aurea” e c’è qualcuno che vuole impadronirsene: il nano Alberich. La tradizione germanica descrive i nani come esseri pesanti nella loro miniatura, che entrano ed escono dalle viscere della terra e ne estraggono i preziosi metalli. Probabile che nella figura di Alberich Wagner abbia anche voluto esprimere quella impressione di avida pesantezza trasmessa dal capitalismo di età industriale, sempre affaccendato nel carpire i tesori delle epoche precedenti e di mobilizzarli per il proprio interesse commerciale. Alberich vuole impadronirsi dell’oro e lo ruba, guadagnerà con esso la maledizione lanciata dalle Figlie del Reno. Il possesso dell’oro suscita un cupo egoismo. E l’anello forgiato con quell’oro è destinato a produrre sciagure.

Questo nesso di anello-potere-maledizione ricorda distintamente un’altra anello e un altro autore, ovviamente Tolkien. L’affinità tematica tra la tetralogia di Wagner e la saga di Tolkien è così chiara ed evidente che… Tolkien fu costretta a negarla. “Entrambi gli anelli erano rotondi, ma qui la somiglianza finisce”, disse con britannico humour.Di fronte ad una affinità così sostanziale, probabilmente la negazione era necessaria perché c’era stata la prima e la seconda guerra mondiale ad avvelenare l’aria e il vate della Germania guglielmina era diventato un punto di riferimento per i nazionalsocialisti, per cui è comprensibile l’ansia di Tolkien di separare, di distinguersi. Ansia che alla fin fine si rivela un po’ goffa nel negare l’evidenza. A distanza di anni, chi legge la saga dell’anello e l’anello del nibelungo coglie in entrambe le opere la stessa esigenza fondamentale: capire che c’è un potere che vincola l’uomo. In che consiste la salvezza? Consiste nella liberazione, consiste in una capacità di rinuncia che è cristiana in Tolkien, cristiana e buddhica (per influsso di Schopenhauer) in Wagner.

Dunque Alberich forgia l’anello che è fonte di potere e maledizione. Wagner stesso lo precisa didascalicamente: l’anello esprime simbolicamente il vincolo della egoità. Per Steiner l’egoità è il punto di arrivo di una articolata evoluzione storica. Se nelle lingue classiche il pronome io era generalmente sottinteso, nelle lingue germaniche moderne la sua presenza è pervasiva (si pensi ai costrutti della lingua inglese). Più in generale, l’uomo antico si sentita più profondamente immerso nell’anima di gruppo, nel sangue, nella gens; da qui la gravità di una pena come l’ostracismo che in Atene condannava all’ostracismo, ovvero alla separazione dell’individuo dalla linfa vitale del suo demos.

Nel mondo antico l’uomo sperimentava, ad un’ottava superiore, la condizione delle anime di gruppo naturali, di cui scrisse Maeterlinck, raccontando con feconda immaginazione la vita delle api, delle termiti, delle formiche. Nella visione steineriana tutta la storia dell’umanità tende a una presa di coscienza sempre più forte della Ichheit. “Il Dio che è nell’uomo parla quando l’uomo si riconosce come io”, scrive l’autore nella “Scienza Occulta”, potente frase di sapore delfico e socratico. Il paradosso della modernità è che l’Io una volta conseguito deve essere condotto al suo tramonto, dal momento che l’uomo nel momento in cui si percepisce come individuo trova dinanzi a sé fatalmente la morte.

Quando l’uomo si percepiva fortemente come parte di un’anima di gruppo, quell’anima viveva dopo di lui e lo proiettava verso una immortalità comunitaria. Il romano sapeva che la sua gens si perpetuava oltre la morte dell’individuo; l’antico ebreo morendo si congiungeva ai patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe, secondo una concezione non dissimile da quella induistica della Via dei Padri. Nella vita quotidiana la somiglianza dei bambini con i nonni evoca il senso di questa immortalità della e nella stirpe: immortalità lunare. Questa esperienza diventa più flebile mano a mano che ci si approssima alla condizione moderna, nella quale l’Io percepisce più intensamente sé stesso e fatalmente si espone alla prova della solitudine. L’Io una volta individuato si scopre solo. E chi è solo ha di fronte a sé la morte. Si giunge a un bivio: una strada percorre il sentiero insistito della pratica della egoità con tutto quel che ne deriva; l’altra via è quella di Parsifal.

Alfonso Piscitelli